Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit gibt einen Einblick in die Struktur und Verteilung der Verdienste von 250.753 unselbständig beschäftigten Tirolern und Tirolerinnen inklusive Lehrlingen, die in Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten tätig sind. Nicht erfasst wurden die Wirtschaftsabschnitte Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht sowie die Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung. Datenbasis der Untersuchung ist die Verdienststrukturerhebung 2022.

Gegenüber der Erhebung 2018 ist ein deutlicher Anstieg der Teilzeitbeschäftigung zu erkennen. Während im Referenzmonat Oktober 2018 32,4% der Beschäftigten teilzeitbeschäftigt waren, lag im selben Monat 2022 die Teilzeitquote bei über einem Drittel (36,2%). Bei den Frauen erhöhte sich die Teilzeitbeschäftigung von 56,0% um 1,4%-Punkte auf 57,4%, bei den Männern stieg die Teilzeitquote wesentlich deutlicher um 5,7%-Punkte auf 19,5%. Im Oktober 2022 waren um fast 50% (+46.7%) mehr Männer teilzeitbeschäftigt als im Oktober 2018. Die Zahl der vollzeitbeschäftigten Männer reduzierte sich hingegen um -2,7%.

Die Bruttostundenverdienste stiegen von Oktober 2018 auf Oktober 2022 um +14,7%. Interessanterweise erhöhten sich die Bruttostundenlöhne der Teilzeitbeschäftigten mit +20,6% deutlich mehr als jene der Vollzeitbeschäftigten mit +14,5%.

Betrachtet man die Entwicklung nach Geschlecht und Beschäftigungsausmaß so zeigt sich, dass die Bruttostundenlöhne der Männer in Teilzeit um +21,2% stiegen und jene der Frauen um lediglich +17,9%. Bei den Vollzeitbeschäftigten waren die Steigerungsraten gleicher verteilt. Bei den Frauen erhöhten sich die Verdienste um +14,1%, bei den Männern um +14,8%.

Die höchsten Bruttostundenlöhne wurden in Tirol in den Wirtschaftsabteilungen Information und Kommunikation (23,20 Euro) und Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 23,00 Euro erzielt. Der Akademikeranteil in diesen Wirtschaftsabteilungen liegt bei rund 41% bzw. 18%. Den niedrigsten Verdienst pro Stunde mit 12,10 Euro erhielten Beschäftigte im Beherbergungs- und Gaststättenwesen, hier beträgt der Akademikeranteil nur rund acht Prozent. Die meisten und gleichzeitig am schlechtesten bezahlten Überstunden wurden ebenfalls im Beherbergungs- und Gaststättenwesen festgestellt. In diesem Wirtschaftszweig leisteten die Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Durchschnitt rund 14 Über- und Mehrstunden, das sind 9,3% der geleisteten „Normalarbeitszeit“ und erhielten dafür einen Bruttobezug von rund 18,55 Euro die Stunde.

Während Führungskräfte und Akademiker mit rund 25,70 Euro pro Stunde die höchsten Verdienste erzielten, lagen die Bruttostundenverdienste bei den Dienstleistungsberufen bei rund 13,50 Euro. Die niedrigsten Einkommen erhielten die als Hilfskräfte eingestuften Arbeitnehmer mit 12,30 Euro pro Stunde. Erwartungsgemäß stiegen die Bruttostundenlöhne mit der Dauer der Firmenzugehörigkeit sowie der Höhe der abgeschlossenen Schulbildung.

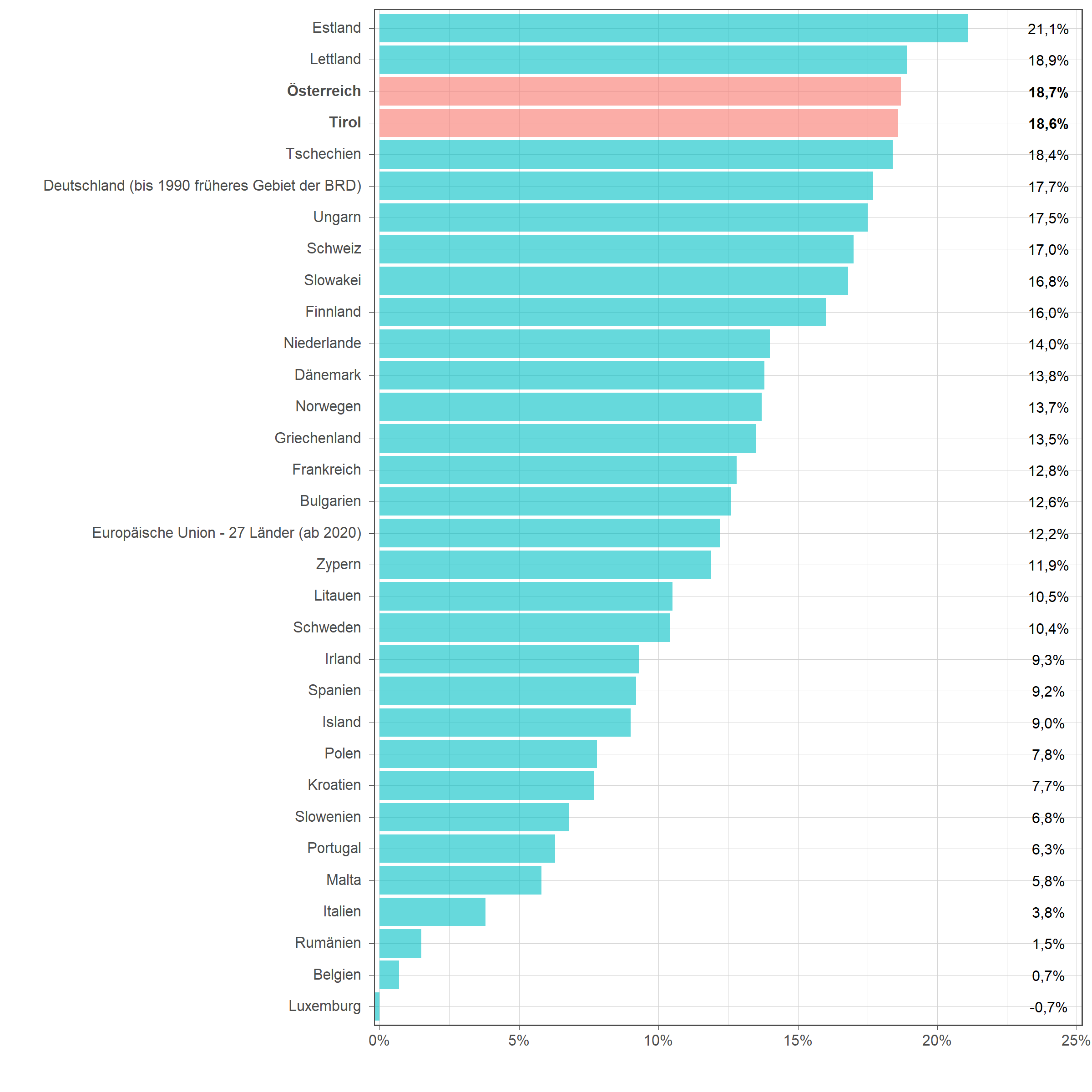

Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Tirol im Zeitraum 2010 bis 2022 recht deutlich gesunken. Der unkorrigierte EU- Strukturindikator Gender Pay Gap lag in Tirol 2022 bei rund 18,6%, österreichweit bei rund 18,7%. Der teilweise korrigierte Gender Pay Gap, mittels Oaxaca- Blinder Zerlegung berechnet, lag in Tirol bei 15,1%. Durch unterschiedliche Ausstattungsmerkmale können rund 5,9% des Unterschiedes erklärt werden. Der unerklärte Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen lag in Tirol bei 9,2%. Dieser beinhaltet unbeobachtete Ausstattungsmerkmale des Humankapitals ebenso wie den sogenannten diskriminierenden Teil des Gender Pay Gap und hat sich seit dem Jahr 2006 deutlich verbessert. Damals lag der unerklärte Lohnunterschied noch bei 17,8 Prozent.

2 Einleitung

Die Verdienststrukturerhebung ist eine in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union harmonisiert durchgeführte Erhebung, die Informationen über die Höhe und Struktur der Verdienste von unselbständig Beschäftigten im Produktions- und Dienstleistungsbereich liefert. In Österreich wurde sie in den Jahren 1996, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 und aktuell im Jahr 2022 von Statistik Austria durchgeführt. Die vorliegende Arbeit ist eine Analyse der Verdienststrukturerhebung 2022. Die Daten repräsentieren rund 2,9 Mio. unselbständig Beschäftigte in Österreich und rund 250.000 unselbständig Beschäftigte in Tirol jeweils inklusive Lehrlingen in Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten im Produktions- und Dienstleistungsbereich (B-N und P-S der ÖNACE 2008). Die untersuchten Wirtschaftsabschnitte lauten im Detail:

| BDE | Bergbau, Energieversorgung, Wasserversorgung |

| C | Herstellung von Waren |

| F | Bau |

| G | Handel |

| H | Verkehr und Lagerei |

| I | Beherbergung und Gastronomie |

| J | Information und Kommunikation |

| K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |

| L | Grundstücks- und Wohnungswesen |

| M | Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |

| N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen |

| P | Erziehung und Unterricht |

| Q | Gesundheits- und Sozialwesen |

| R | Kunst, Unterhaltung und Erholung |

| S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen |

Die Erhebung wurde als eine Kombination aus Primär- und Sekundärstatistik durchgeführt. Die Primärerhebung erfolgte in Form einer schriftlichen Befragung der Unternehmen. Als sekundärstatistische Datenquellen dienten sowohl Register- als auch Verwaltungsdaten. Die Ziehung der Stichprobe erfolgte in einem zweistufigen Verfahren. Im ersten Schritt wurden Unternehmen mittels einer geschichteten Zufallsstichprobe nach den Merkmalen Wirtschaftstätigkeit (ÖNACE 2008), Region (NUTS 1) und Beschäftigtengrößenverhältnisse aus dem Unternehmensregister ausgewählt. Im zweiten Schritt erfolgte die Auswahl der Beschäftigten innerhalb des Unternehmens durch die Ziehung einer weiteren Zufallsstichprobe1. Aufgrund der Regionsschichtung auf NUTS 1 Ebene kann es bei der Hochrechnung der Ergebnisse auf Bundesländerebene zu leichten statistischen Abweichungen kommen. In der folgenden Tabelle sind die repräsentativen unselbständig Beschäftigen sowie die Stichprobengröße nach Wirtschaftsabteilungen für Tirol und Österreich abgebildet.

| ÖNACE 2008 | TIROL | ÖSTERREICH | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| unselbständig Beschäftigte | Stichprobe | Anteil in % | unselbständig Beschäftigte | Stichprobe | Anteil in % | |

| BDE | 4.475 | 1.053 | 23,5 | 46.135 | 10.237 | 22,2 |

| C | 49.207 | 3.204 | 6,5 | 589.944 | 48.771 | 8,3 |

| F | 24.283 | 1.422 | 5,9 | 245.041 | 15.021 | 6,1 |

| G | 44.759 | 2.413 | 5,4 | 515.315 | 31.672 | 6,1 |

| H | 18.067 | 1.545 | 8,6 | 186.278 | 14.101 | 7,6 |

| I | 22.958 | 2.033 | 8,9 | 174.033 | 14.666 | 8,4 |

| J | 5.842 | 468 | 8,0 | 105.725 | 7.872 | 7,4 |

| K | 7.888 | 582 | 7,4 | 103.064 | 6.620 | 6,4 |

| L | 1.693 | 343 | 20,3 | 26.226 | 5.329 | 20,3 |

| M | 7.562 | 1.111 | 14,7 | 179.590 | 14.952 | 8,3 |

| N | 13.436 | 418 | 3,1 | 227.856 | 7.495 | 3,3 |

| P | 15.931 | 542 | 3,4 | 134.605 | 8.414 | 6,3 |

| Q | 27.647 | 1.260 | 4,6 | 241.318 | 12.364 | 5,1 |

| R | 2.833 | 628 | 22,2 | 40.520 | 8.293 | 20,5 |

| S | 4.172 | 443 | 10,6 | 52.346 | 6.507 | 12,4 |

| insgesamt | 250.753 | 17.465 | 7,0 | 2.867.998 | 212.314 | 7,4 |

In den Kapiteln 3, 4 und 5 wurden sämtliche Auswertungen unter anderem auch nach Berufsgruppen durchgeführt.

Zur Unterscheidung der Berufsgruppen wurde die Standardklassifikation für Berufe nach ÖISCO-08 verwendet. Folgende Tabelle zeigt die Einteilung der Berufsgruppen nach ÖISCO-08 sowie die teilweise in Tabellen und Abbildungen verwendeten Abkürzungen.

| F.u.A. | Führungskräfte und Akademische Berufe |

| T.u.gl.nt.B. | Techniker:innen und gleichrangige nichttechnische Berufe |

| Bk. | Bürokräfte und verwandte Berufe |

| DLb. | Dienstleistungsberufe und Verkäufer:innen |

| Hb. | Handwerks- und verwandte Berufe |

| A- u. Mb. | Bediener:innen von Anlagen und Maschienen und Montageberufe |

| Hk. | Hilfsarbeitskräfte |

3 Struktur der Beschäftigtenverhältnisse in Tirol und Österreich

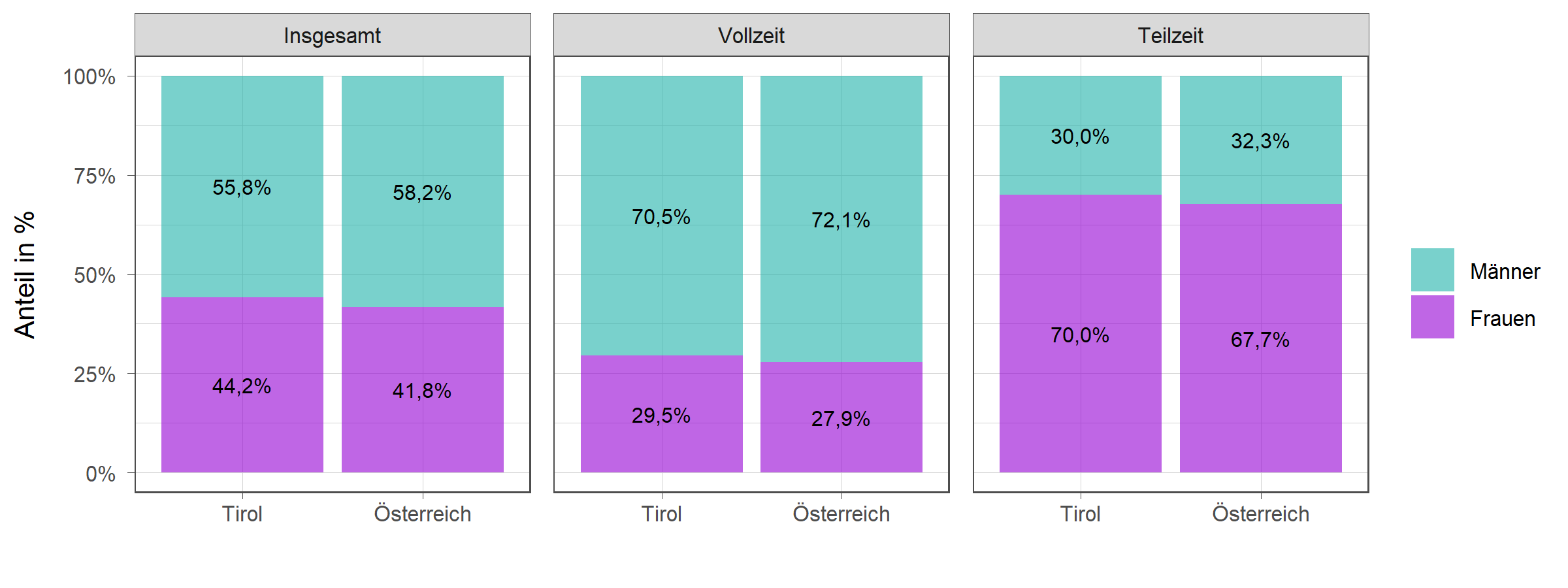

Insgesamt waren in Tirol im Referenzmonat Oktober 2022 in den untersuchten Wirtschaftsbereichen 250.753 Personen (inklusive Lehrlinge) und in Österreich 2.867.998 Personen unselbständig beschäftigt. Davon waren in Tirol 56% Männer und 44% Frauen, österreichweit hingegen 58% Männer und 42% Frauen erwerbstätig.

Rund 159.896 Personen, das entspricht 63,8%, gingen einer Vollzeitbeschäftigung nach, 36,2% der unselbständig Erwerbstätigen in Tirol waren teilzeitbeschäftigt. Der Anteil der Teilzeitbeschäftigung lag tirolweit bei den Frauen bei 57,4%, bei den Männern in etwa bei 19,5%. Die Summe der Vollzeitbeschäftigten setzte sich in Tirol aus 70,5% Männern und 29,5% Frauen zusammen, jene der Teilzeitbeschäftigten aus 70,0% Frauen und 30,0% Männern. Die folgenden Abbildungen stellen die Ergebnisse grafisch dar.

Abbildung 1: Frauen- und Männeranteile nach Beschäftigungsausmaß

| Region | Beschäftigungsausmaß | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|---|

| Frauen | Männer | ||

| Tirol | Insgesamt | 44,2 | 55,8 |

| Tirol | Teilzeit | 70,0 | 30,0 |

| Tirol | Vollzeit | 29,5 | 70,5 |

| Österreich | Insgesamt | 41,8 | 58,2 |

| Österreich | Teilzeit | 67,7 | 32,3 |

| Österreich | Vollzeit | 27,9 | 72,1 |

Abbildung 2: Beschäftigtenausmaß nach Geschlecht

| Region | Beschäftigungsausmaß | Geschlechteranteil in % | ||

|---|---|---|---|---|

| Frauen | Männer | Insgesamt | ||

| Tirol | Teilzeit | 57,4 | 36,2 | 19,5 |

| Tirol | Vollzeit | 42,6 | 63,8 | 80,5 |

| Österreich | Teilzeit | 56,6 | 34,9 | 19,3 |

| Österreich | Vollzeit | 43,4 | 65,1 | 80,7 |

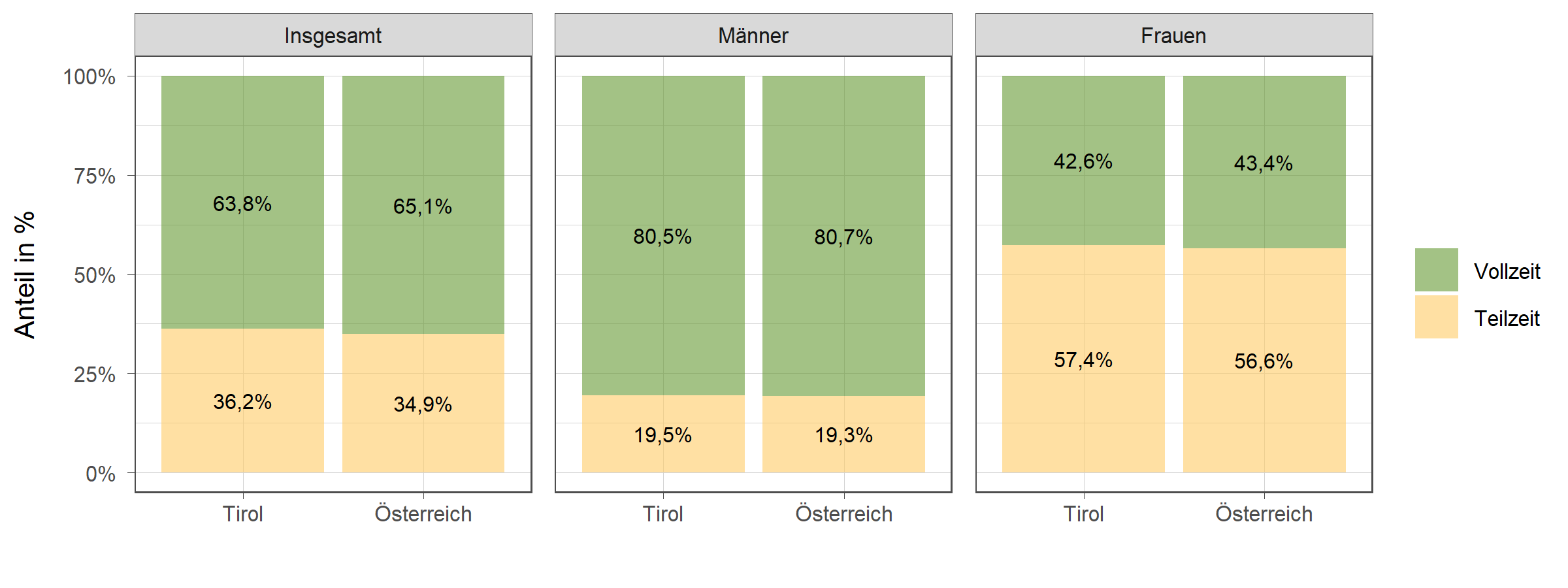

Die Teilzeitquote, das ist der prozentuelle Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Gesamtbeschäftigten, ist in den Jahren 2018 bis 2022 nur leicht gestiegen. Die Teilzeitquote der Frauen erhöhte sich von 56,0% im Oktober 2018 auf 57,4% im Oktober 2022 um 1,4%-Punkte. Bei den Männern stieg die Teilzeitquote in den Jahren 2018 bis 2022 um 5,7%-Punkte von 13,8% auf 19,5%.

Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigten vom Oktober 2018 auf Oktober 2022 um knapp +4,3% gestiegen (Männer +4,1%, Frauen +4,6%). Bei den Vollzeitbeschäftigten gab es einen Rückgang um -1,6% (Männer -2,7%, Frauen +1,2%), bei den Teilzeitbeschäftigten wurde ein Plus von +16,7% (Männer +46,7%, Frauen +7,3%) verzeichnet.

| 2022 | 2018 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Insgesamt | Vollzeit | Teilzeit | Teilzeitquote | Insgesamt | Vollzeit | Teilzeit | Teilzeitquote | |

| Frauen | 110.824 | 47.222 | 63.601 | 57,4 | 105.922 | 46.641 | 59.281 | 56,0 |

| Männer | 139.929 | 112.674 | 27.256 | 19,5 | 134.416 | 115.842 | 18.574 | 13,8 |

| Insgesamt | 250.753 | 159.896 | 90.857 | 36,2 | 240.338 | 162.483 | 77.854 | 32,4 |

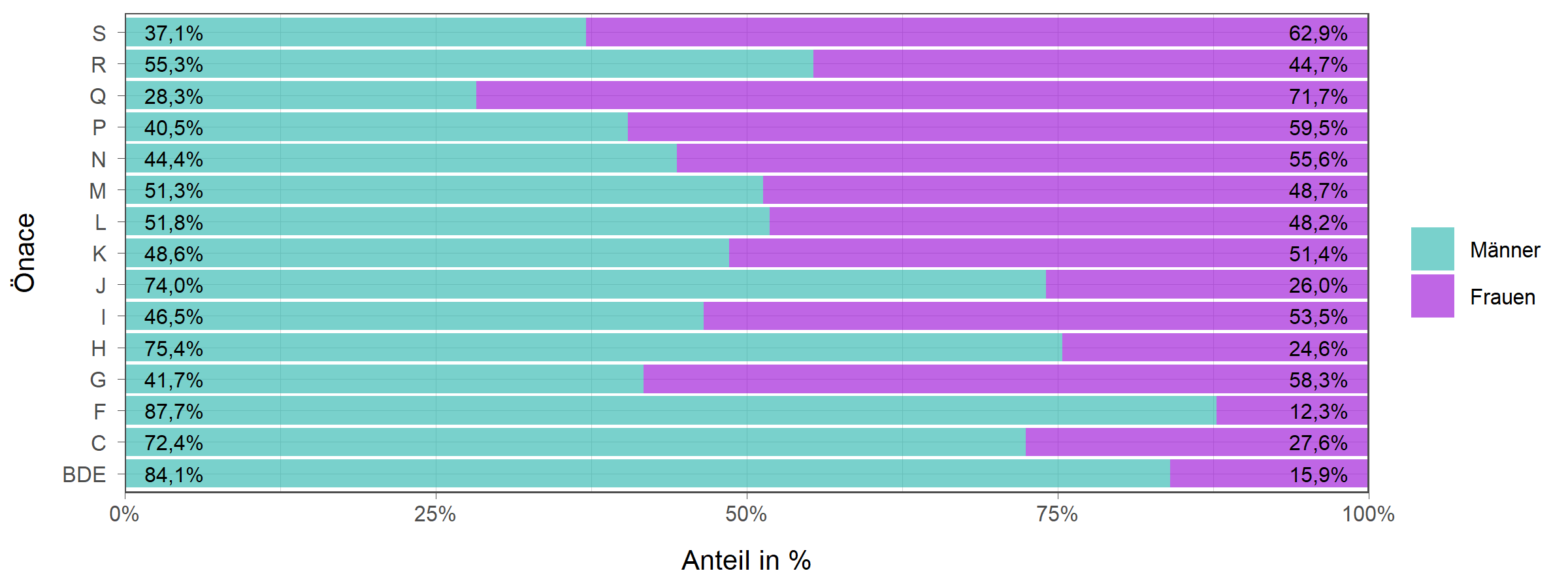

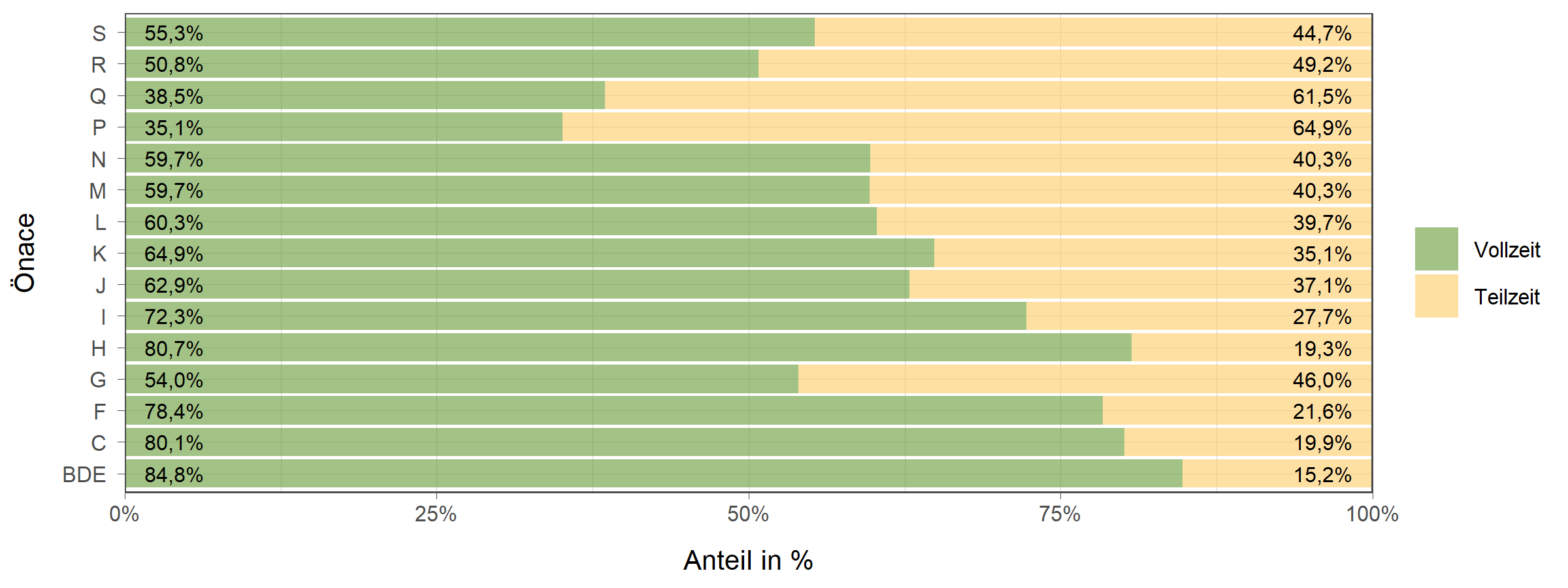

In den einzelnen Wirtschaftsbereichen zeigten sich relativ große Unterschiede, zum einen in der Aufteilung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigung, zum anderen in den Anteilen zwischen Frauen- und Männerbeschäftigung. In den Wirtschaftsbereichen Erziehung und Unterricht und dem Gesundheits- und Sozialwesen waren im Referenzmonat Oktober in Tirol knapp die Hälfte der unselbständig Beschäftigten in Teilzeitverträgen. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist mit 71,7% auch der höchste Frauenanteil aller untersuchten Wirtschaftsabteilungen festzustellen. Der Bereich Erziehung und Unterricht weist mit 59,5% ebenfalls einen überdurchschnittlichen Frauenanteil auf. Den niedrigsten Frauenanteil mit rund 12,3% misst man im Bauwesen. In diesem Wirtschaftsabschnitt gibt es, mit Ausnahme der Abteilungen Bergbau, Energieversorgung und Wasserversorgung, mit einem Anteil von 84,8% verhältnismäßig auch die meisten Vollzeitbeschäftigten.

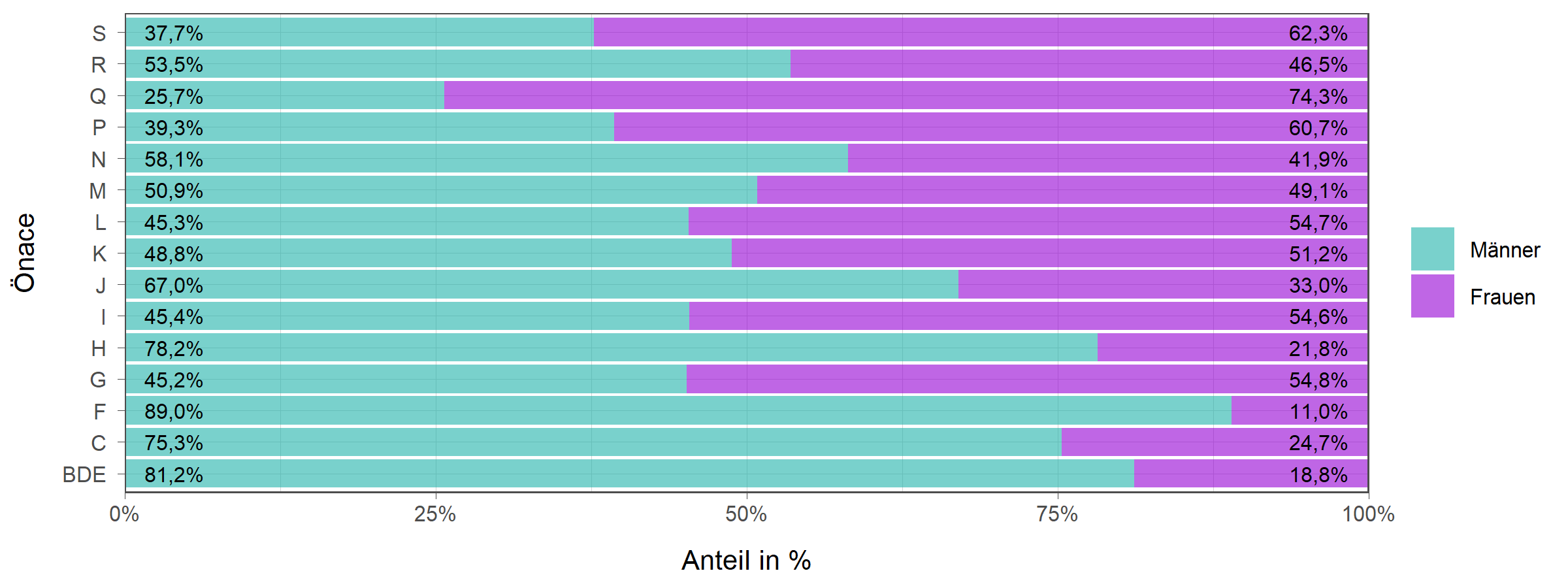

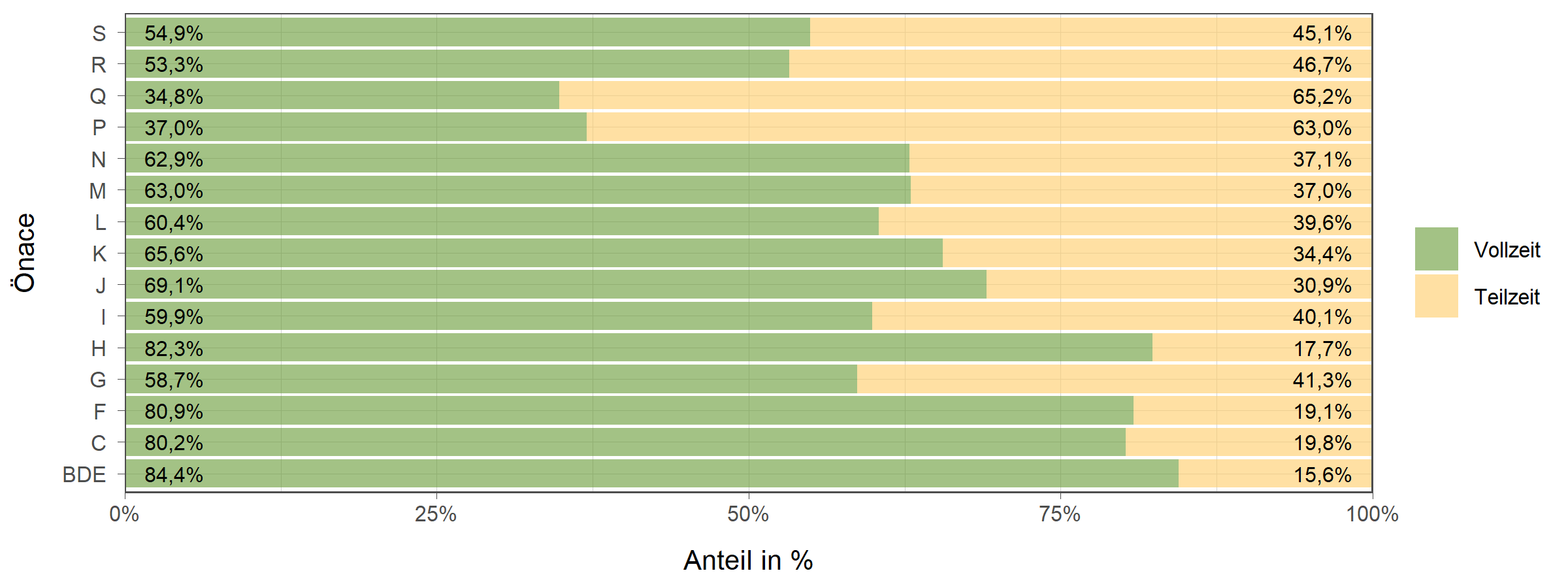

Österreichweit zeigte sich eine ähnliche Struktur. In folgenden Abbildungen sind die Ergebnisse für Tirol und Österreich grafisch dargestellt.

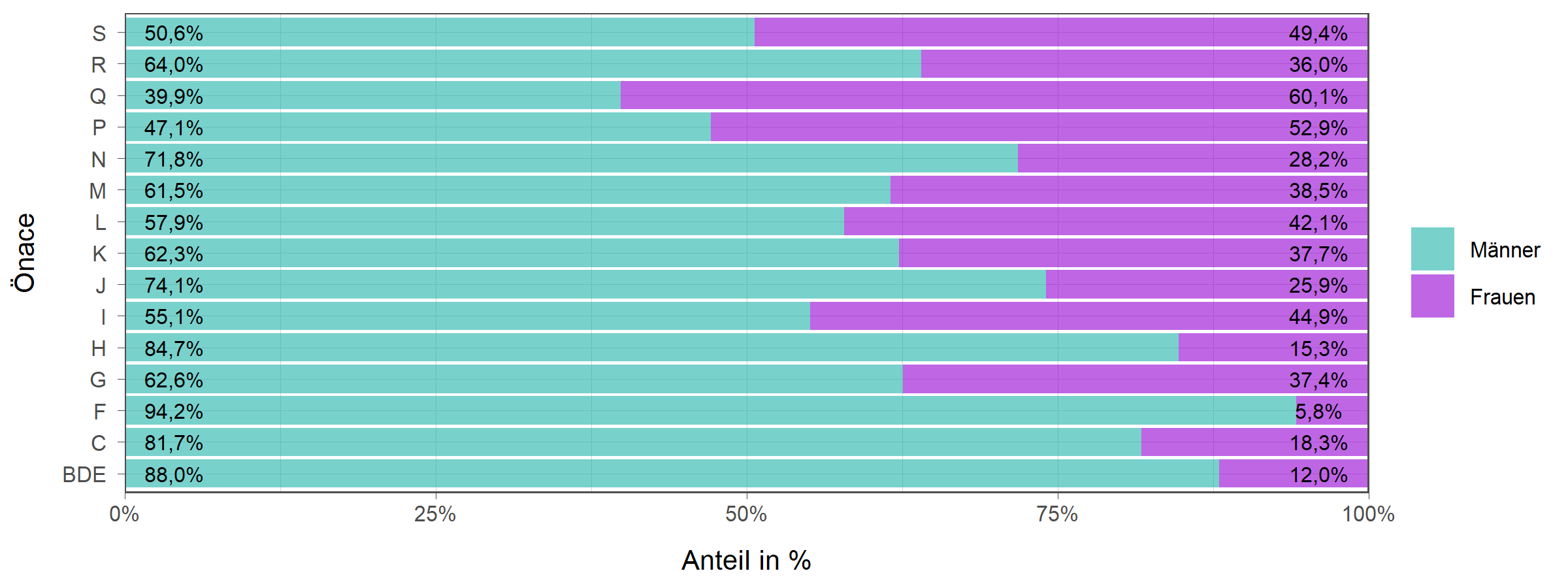

Abbildung 3: Anteil Frauen und Männer nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 15,9 | 84,1 |

| C | 27,6 | 72,4 |

| F | 12,3 | 87,7 |

| G | 58,3 | 41,7 |

| H | 24,6 | 75,4 |

| I | 53,5 | 46,5 |

| J | 26,0 | 74,0 |

| K | 51,4 | 48,6 |

| L | 48,2 | 51,8 |

| M | 48,7 | 51,3 |

| N | 55,6 | 44,4 |

| P | 59,5 | 40,5 |

| Q | 71,7 | 28,3 |

| R | 44,7 | 55,3 |

| S | 62,9 | 37,1 |

Abbildung 4: Anteil an Voll- und Teilzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Beschäftigungsausmaß in % | |

|---|---|---|

| Vollzeit | Teilzeit | |

| BDE | 84,8 | 15,2 |

| C | 80,1 | 19,9 |

| F | 78,4 | 21,6 |

| G | 54,0 | 46,0 |

| H | 80,7 | 19,3 |

| I | 72,3 | 27,7 |

| J | 62,9 | 37,1 |

| K | 64,9 | 35,1 |

| L | 60,3 | 39,7 |

| M | 59,7 | 40,3 |

| N | 59,7 | 40,3 |

| P | 35,1 | 64,9 |

| Q | 38,5 | 61,5 |

| R | 50,8 | 49,2 |

| S | 55,3 | 44,7 |

Abbildung 5: Anteil Frauen und Männer nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 18,8 | 81,2 |

| C | 24,7 | 75,3 |

| F | 11,0 | 89,0 |

| G | 54,8 | 45,2 |

| H | 21,8 | 78,2 |

| I | 54,6 | 45,4 |

| J | 33,0 | 67,0 |

| K | 51,2 | 48,8 |

| L | 54,7 | 45,3 |

| M | 49,1 | 50,9 |

| N | 41,9 | 58,1 |

| P | 60,7 | 39,3 |

| Q | 74,3 | 25,7 |

| R | 46,5 | 53,5 |

| S | 62,3 | 37,7 |

Abbildung 6: Anteil an Voll- und Teilzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Beschäftigungsausmaß in % | |

|---|---|---|

| Vollzeit | Teilzeit | |

| BDE | 84,4 | 15,6 |

| C | 80,2 | 19,8 |

| F | 80,9 | 19,1 |

| G | 58,7 | 41,3 |

| H | 82,3 | 17,7 |

| I | 59,9 | 40,1 |

| J | 69,1 | 30,9 |

| K | 65,6 | 34,4 |

| L | 60,4 | 39,6 |

| M | 63,0 | 37,0 |

| N | 62,9 | 37,1 |

| P | 37,0 | 63,0 |

| Q | 34,8 | 65,2 |

| R | 53,3 | 46,7 |

| S | 54,9 | 45,1 |

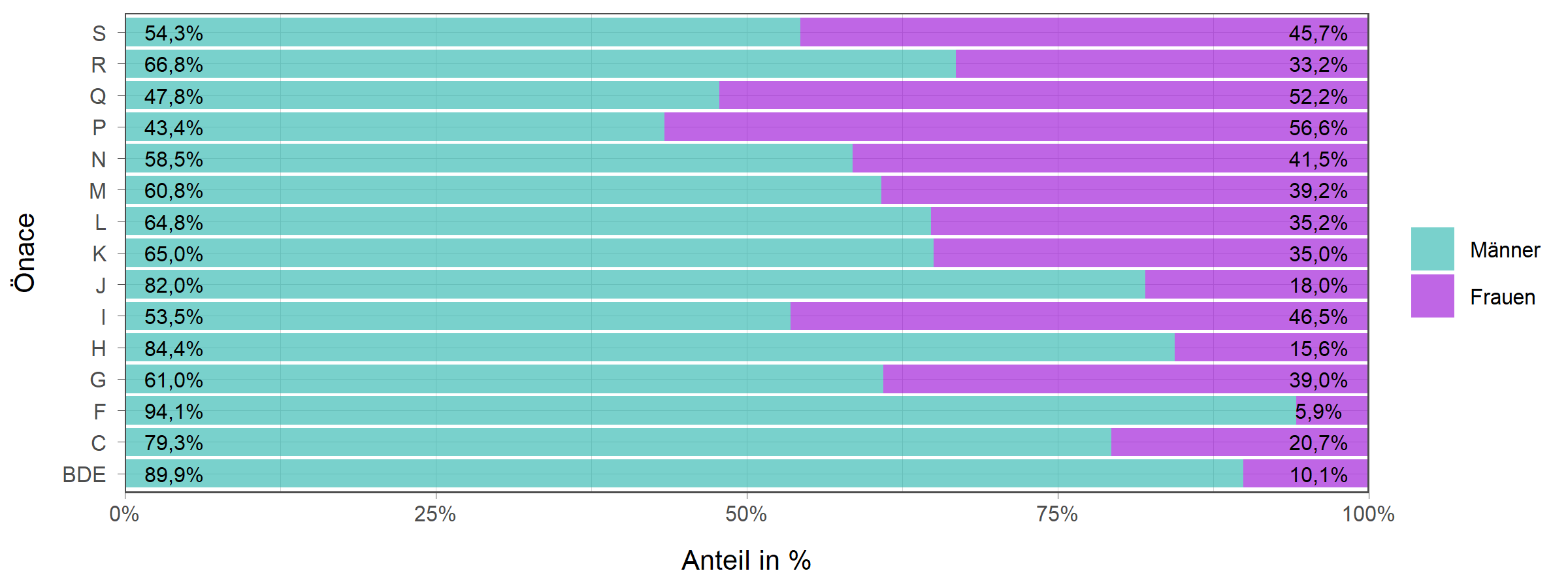

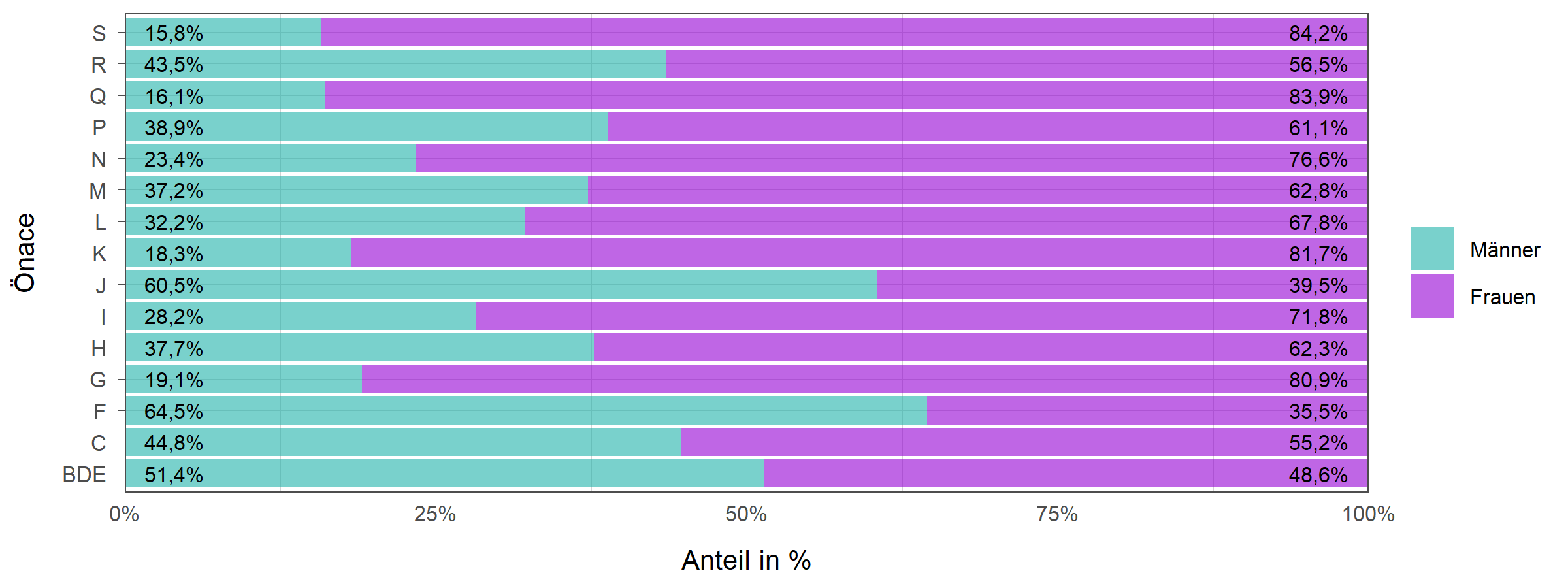

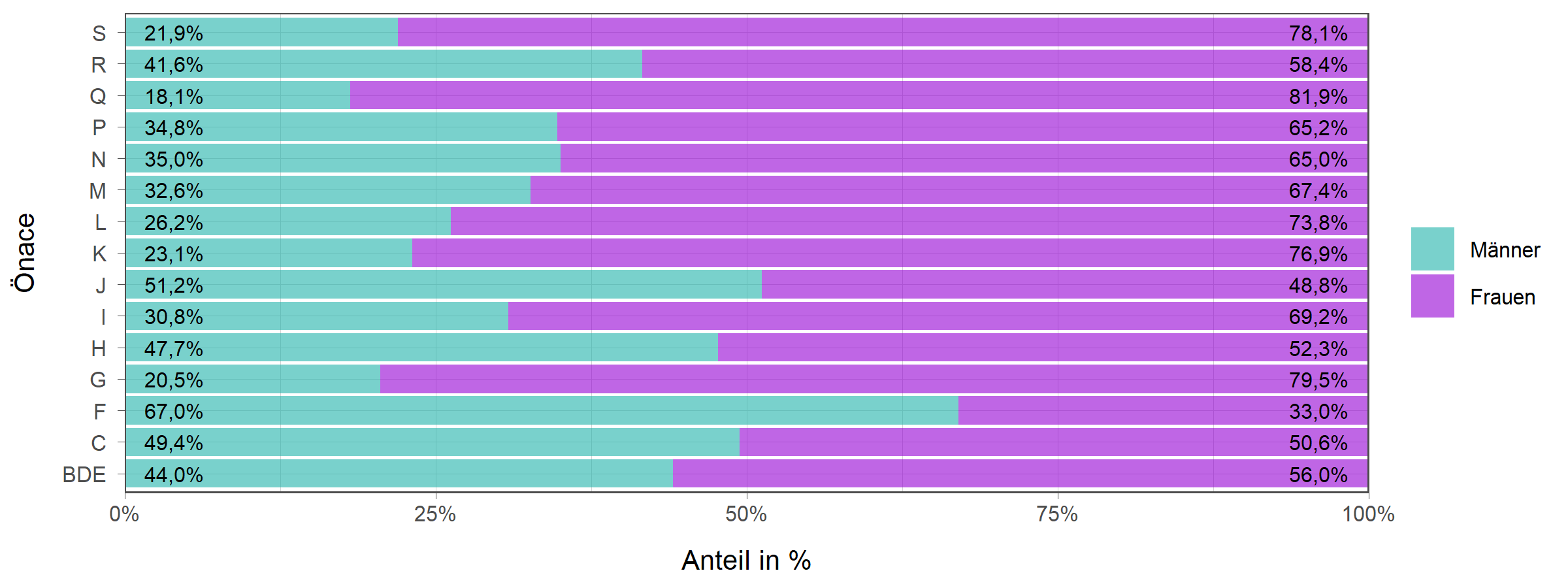

Untersucht man die Voll- und Teilzeitbeschäftigten getrennt, zeigt sich die Überzahl an Frauen in Teilzeit noch deutlicher. Nur in den Wirtschaftsabteilungen Erziehung und Unterricht und Gesundheits- und Sozialwesen war von den Vollzeitbeschäftigten mehr als die Hälfte Frauen. Bei allen anderen Wirtschaftsbereichen dominierten die Männer die Vollzeitbeschäftigung. Mit Ausnahme des Bauwesens, den Abteilungen Information und Kommunikation sowie Bergbau, Energieversorgung, Wasserversorgung waren in allen Wirtschaftsbereichen mehr als die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten weiblich. Im Mittel sind sieben Zehntel der Teilzeitbeschäftigten Frauen. Diese erreichten bei den Vollzeitbeschäftigten lediglich einen Anteil von etwa 29,5%.

Abbildung 7: Anteil Frauen und Männer bei den Vollzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 10,1 | 89,9 |

| C | 20,7 | 79,3 |

| F | 5,9 | 94,1 |

| G | 39,0 | 61,0 |

| H | 15,6 | 84,4 |

| I | 46,5 | 53,5 |

| J | 18,0 | 82,0 |

| K | 35,0 | 65,0 |

| L | 35,2 | 64,8 |

| M | 39,2 | 60,8 |

| N | 41,5 | 58,5 |

| P | 56,6 | 43,4 |

| Q | 52,2 | 47,8 |

| R | 33,2 | 66,8 |

| S | 45,7 | 54,3 |

Abbildung 8: Anteil Frauen und Männer bei den Teilzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 48,6 | 51,4 |

| C | 55,2 | 44,8 |

| F | 35,5 | 64,5 |

| G | 80,9 | 19,1 |

| H | 62,3 | 37,7 |

| I | 71,8 | 28,2 |

| J | 39,5 | 60,5 |

| K | 81,7 | 18,3 |

| L | 67,8 | 32,2 |

| M | 62,8 | 37,2 |

| N | 76,6 | 23,4 |

| P | 61,1 | 38,9 |

| Q | 83,9 | 16,1 |

| R | 56,5 | 43,5 |

| S | 84,2 | 15,8 |

Abbildung 9: Anteil Frauen und Männer bei den Vollzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 12,0 | 88,0 |

| C | 18,3 | 81,7 |

| F | 5,8 | 94,2 |

| G | 37,4 | 62,6 |

| H | 15,3 | 84,7 |

| I | 44,9 | 55,1 |

| J | 25,9 | 74,1 |

| K | 37,7 | 62,3 |

| L | 42,1 | 57,9 |

| M | 38,5 | 61,5 |

| N | 28,2 | 71,8 |

| P | 52,9 | 47,1 |

| Q | 60,1 | 39,9 |

| R | 36,0 | 64,0 |

| S | 49,4 | 50,6 |

Abbildung 10: Anteil Frauen und Männer bei den Teilzeitbeschäftigten nach Wirtschaftstätigkeit in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| BDE | 56,0 | 44,0 |

| C | 50,6 | 49,4 |

| F | 33,0 | 67,0 |

| G | 79,5 | 20,5 |

| H | 52,3 | 47,7 |

| I | 69,2 | 30,8 |

| J | 48,8 | 51,2 |

| K | 76,9 | 23,1 |

| L | 73,8 | 26,2 |

| M | 67,4 | 32,6 |

| N | 65,0 | 35,0 |

| P | 65,2 | 34,8 |

| Q | 81,9 | 18,1 |

| R | 58,4 | 41,6 |

| S | 78,1 | 21,9 |

3.1 Ergebnisse nach Dauer der Betriebszugehörigkeit

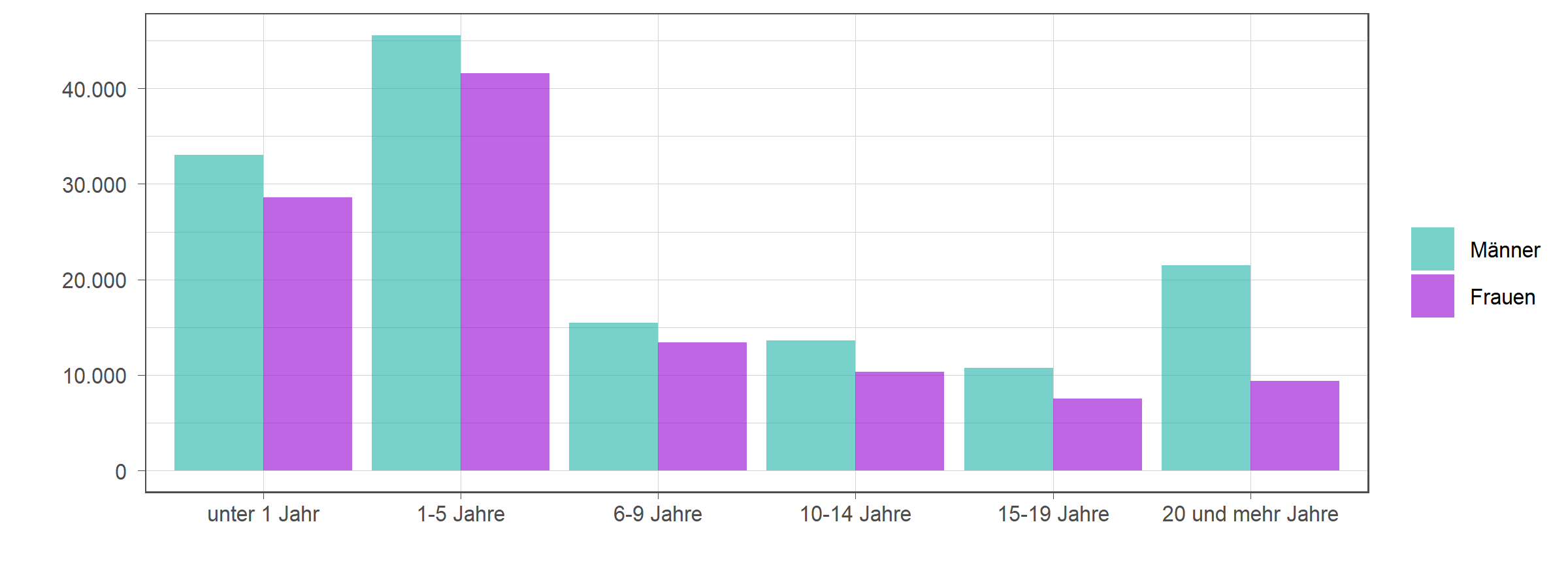

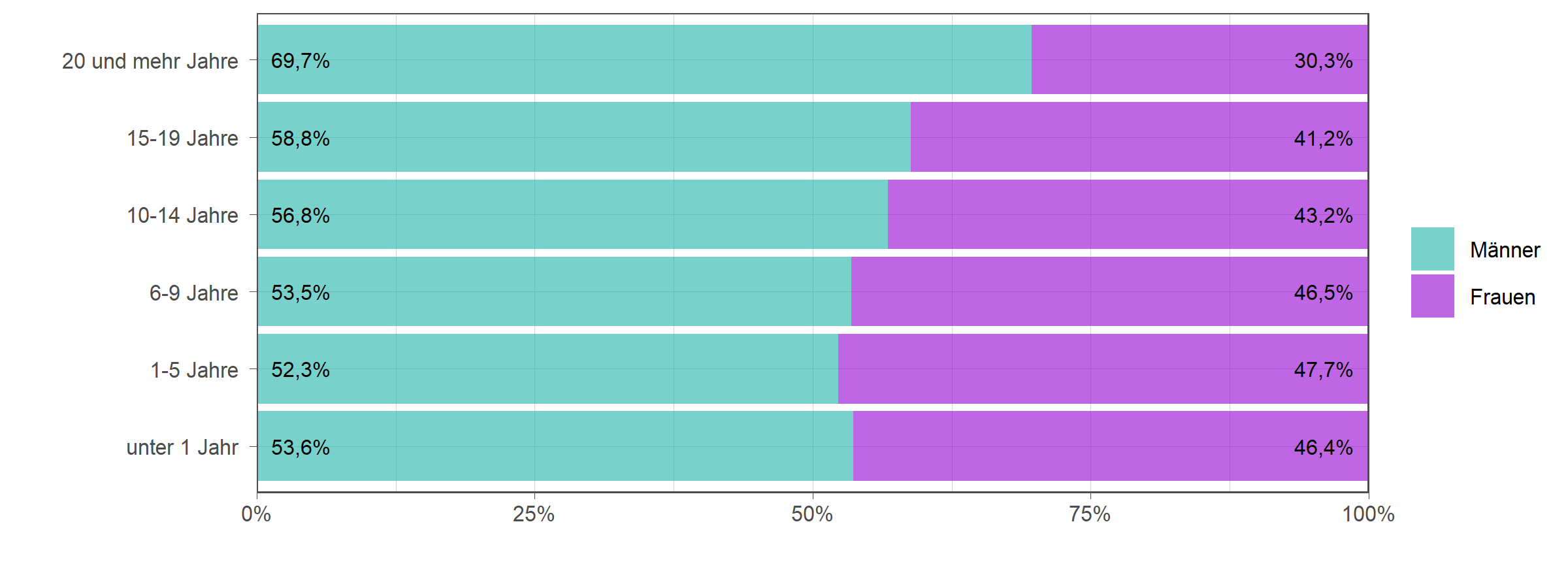

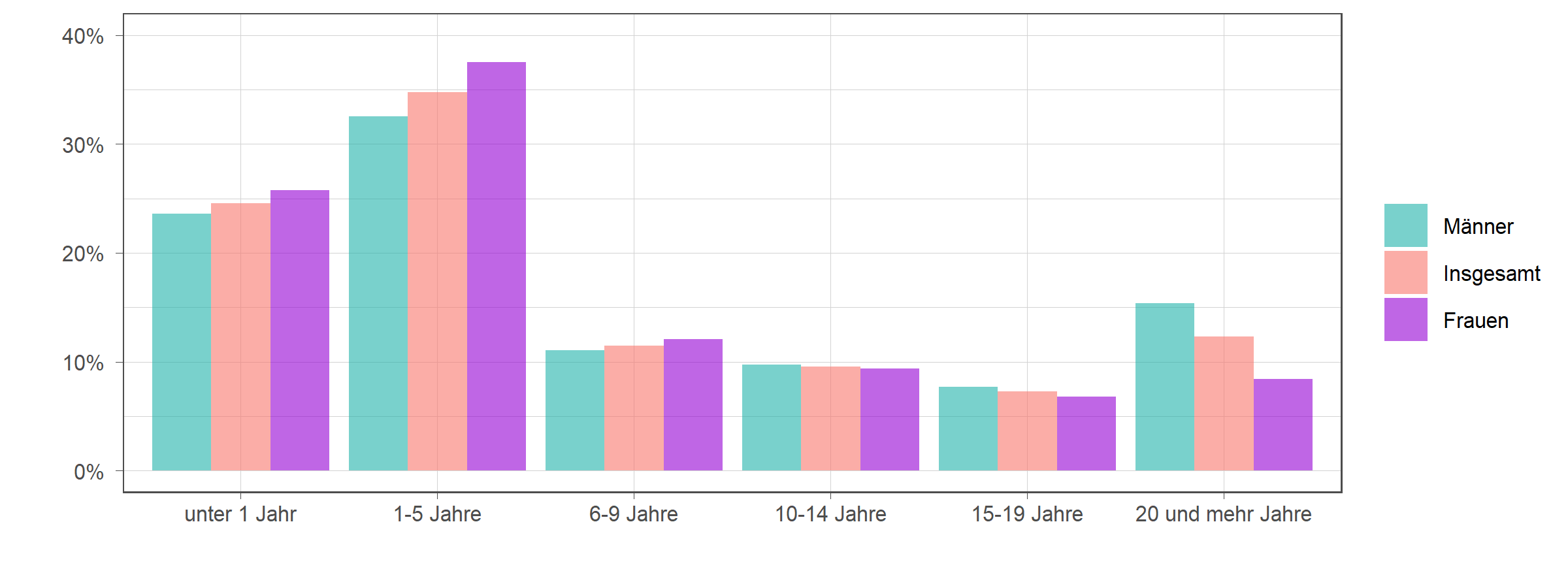

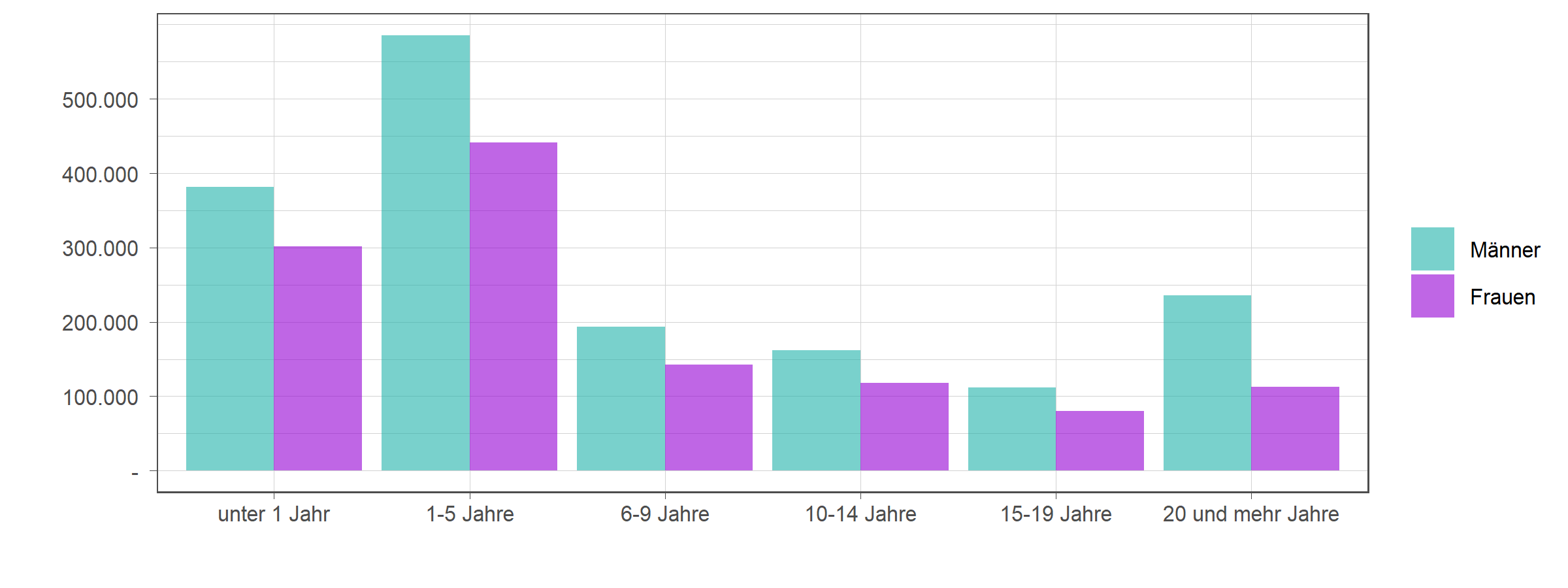

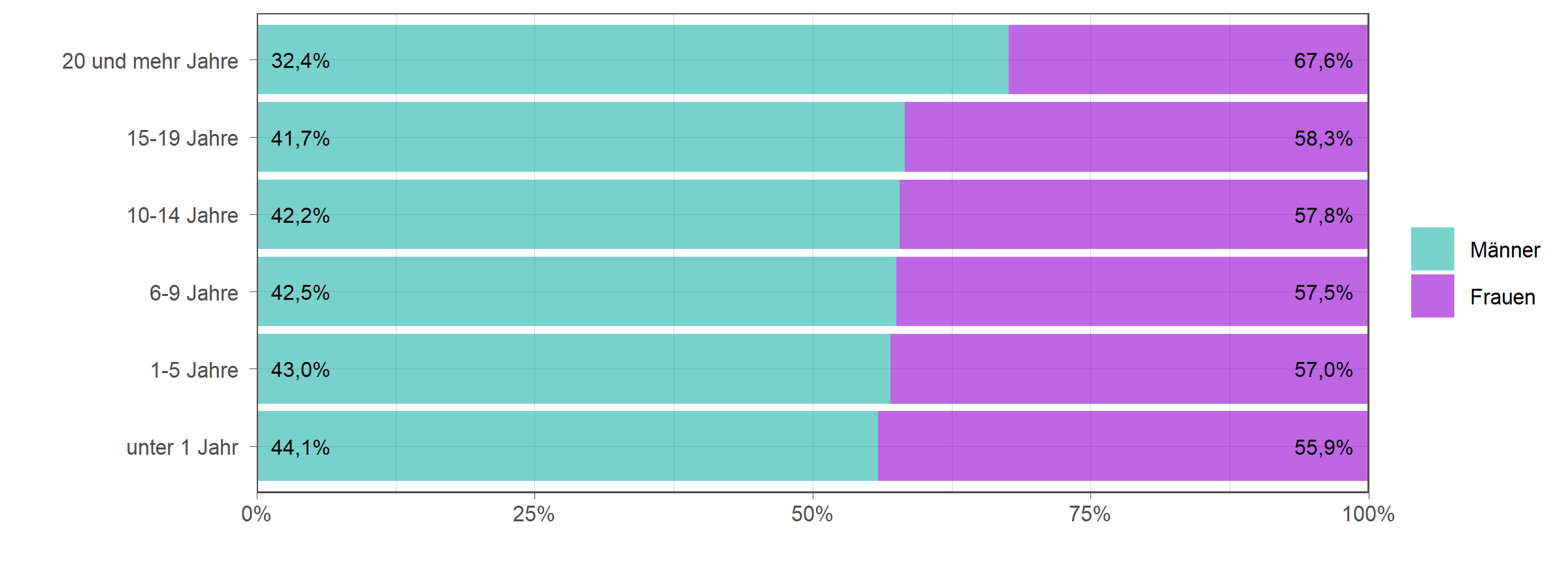

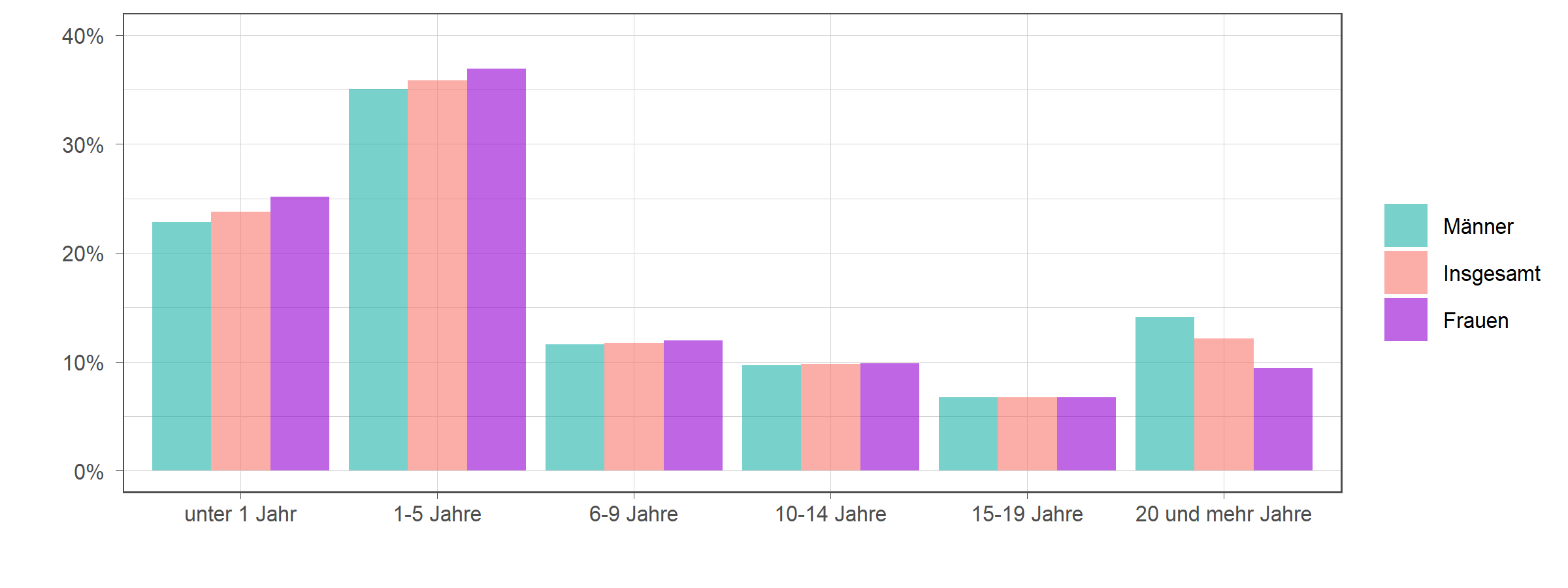

Die meisten Beschäftigten in Tirol (und auch in Österreich) – ohne nennenswerte Unterschiede zwischen Männern und Frauen – weisen 2022 eine Betriebszugehörigkeit von ein bis fünf Jahren auf. Bis zu einer Firmenzugehörigkeit von 15 bis 19 Jahren ist die Aufteilung der Beschäftigten nach Geschlecht in etwa ausgeglichen. Bei den Beschäftigten mit einer Betriebszugehörigkeit von 20 und mehr Jahren reduziert sich der Anteil der Frauen aber deutlich. Deutlich weniger als die Hälfte der in dieser Kategorie Beschäftigten sind Frauen.

Abbildung 11: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Tirol

| Geschlecht | Dauer der Betriebszugehörigkeit | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | unter 1 Jahr | 28.567 |

| Frauen | 1-5 Jahre | 41.575 |

| Frauen | 6-9 Jahre | 13.416 |

| Frauen | 10-14 Jahre | 10.368 |

| Frauen | 15-19 Jahre | 7.541 |

| Frauen | 20 und mehr Jahre | 9.355 |

| Männer | unter 1 Jahr | 33.035 |

| Männer | 1-5 Jahre | 45.567 |

| Männer | 6-9 Jahre | 15.437 |

| Männer | 10-14 Jahre | 13.611 |

| Männer | 15-19 Jahre | 10.778 |

| Männer | 20 und mehr Jahre | 21.502 |

Abbildung 12: Aufteilung von Frauen und Männern in Unternehmen nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Prozent in Tirol

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| unter 1 Jahr | 46,4 | 53,6 |

| 1-5 Jahre | 47,7 | 52,3 |

| 6-9 Jahre | 46,5 | 53,5 |

| 10-14 Jahre | 43,2 | 56,8 |

| 15-19 Jahre | 41,2 | 58,8 |

| 20 und mehr Jahre | 30,3 | 69,7 |

Abbildung 13: Anteil an männlichen, weiblichen und insgesamt Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Tirol

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Geschlechteranteil in % | ||

|---|---|---|---|

| Frauen | Männer | Insgesamt | |

| unter 1 Jahr | 25,8 | 23,6 | 24,6 |

| 1-5 Jahre | 37,5 | 32,6 | 34,8 |

| 6-9 Jahre | 12,1 | 11,0 | 11,5 |

| 10-14 Jahre | 9,4 | 9,7 | 9,6 |

| 15-19 Jahre | 6,8 | 7,7 | 7,3 |

| 20 und mehr Jahre | 8,4 | 15,4 | 12,3 |

Abbildung 14: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Österreich

| Geschlecht | Dauer der Betriebszugehörigkeit | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | unter 1 Jahr | 301.226 |

| Frauen | 1-5 Jahre | 441.685 |

| Frauen | 6-9 Jahre | 143.009 |

| Frauen | 10-14 Jahre | 118.295 |

| Frauen | 15-19 Jahre | 80.364 |

| Frauen | 20 und mehr Jahre | 112.851 |

| Männer | unter 1 Jahr | 381.209 |

| Männer | 1-5 Jahre | 585.766 |

| Männer | 6-9 Jahre | 193.540 |

| Männer | 10-14 Jahre | 162.108 |

| Männer | 15-19 Jahre | 112.254 |

| Männer | 20 und mehr Jahre | 235.690 |

Abbildung 15: Aufteilung von Frauen und Männern in Unternehmen nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Prozent in Österreich

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| unter 1 Jahr | 44,1 | 55,9 |

| 1-5 Jahre | 43,0 | 57,0 |

| 6-9 Jahre | 42,5 | 57,5 |

| 10-14 Jahre | 42,2 | 57,8 |

| 15-19 Jahre | 41,7 | 58,3 |

| 20 und mehr Jahre | 32,4 | 67,6 |

Abbildung 16: Anteil an männlichen, weiblichen und insgesamt Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Österreich

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Geschlechteranteil in % | ||

|---|---|---|---|

| Frauen | Männer | Insgesamt | |

| unter 1 Jahr | 25,2 | 22,8 | 23,8 |

| 1-5 Jahre | 36,9 | 35,1 | 35,8 |

| 6-9 Jahre | 11,9 | 11,6 | 11,7 |

| 10-14 Jahre | 9,9 | 9,7 | 9,8 |

| 15-19 Jahre | 6,7 | 6,7 | 6,7 |

| 20 und mehr Jahre | 9,4 | 14,1 | 12,2 |

Mehr als die Hälfte der unselbständig Beschäftigten (55%) im Wirtschaftsbereich Beherbergung und Gastronomie waren 2022 weniger als ein Jahr im selben Unternehmen tätig. Etwa 86% der Beschäftigten waren in diesem Wirtschaftsbereich nicht länger als fünf Jahre im selben Betrieb tätig. Die längste Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern konnte in den Wirtschaftsabteilungen Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie in der Abteilung Bergbau, Energie- und Wasserversorgung beobachtet werden. Folgende Abbildungen zeigen die Anteile der Beschäftigten nach Dauer ihrer Dienstzugehörigkeit für Tirol und Österreich.

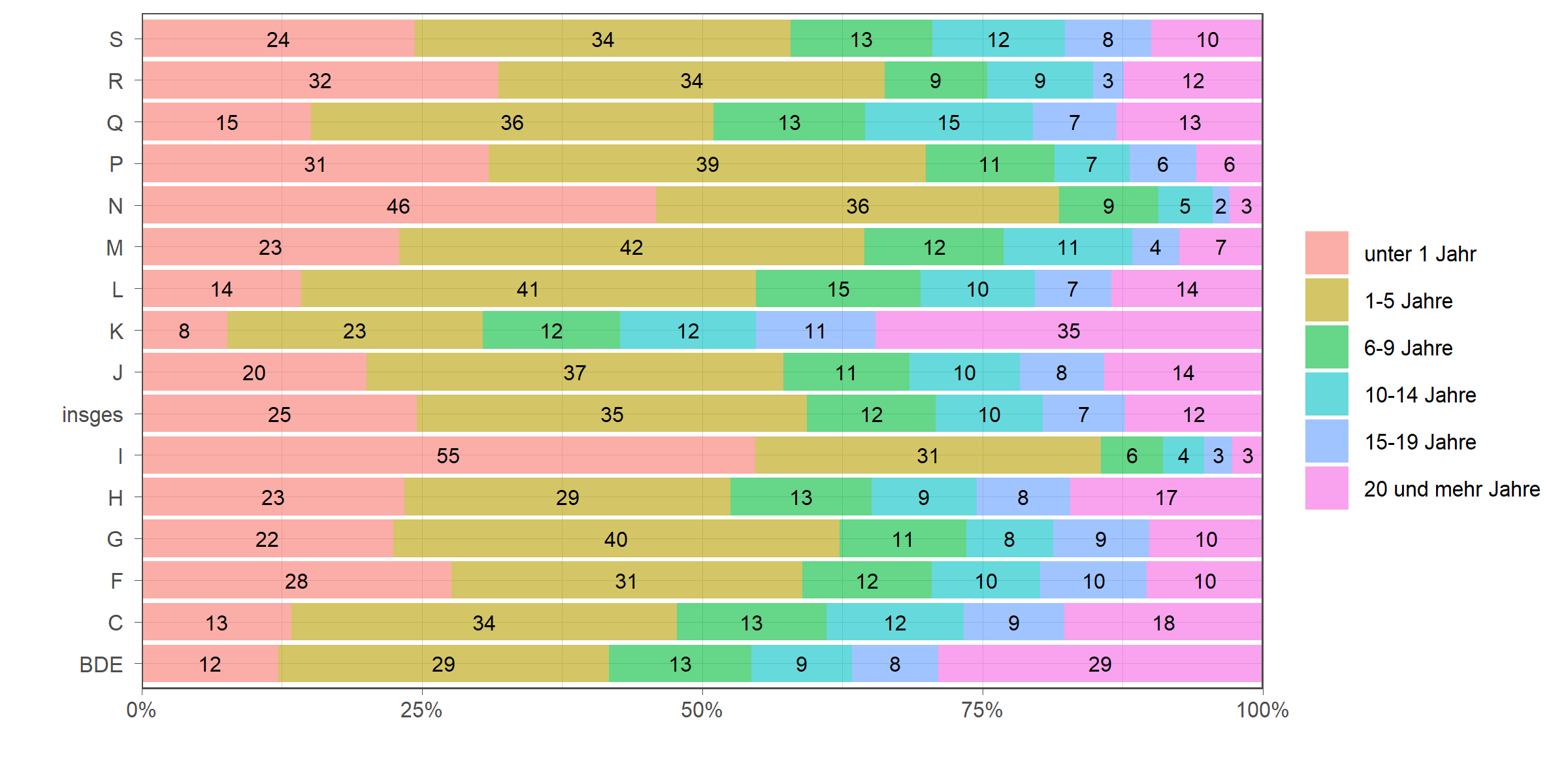

Abbildung 17: Anteil der Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in den Wirtschaftabteilungen in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Dauer der Betriebszugehörigkeit | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| unter 1 Jahr | 1-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20 und mehr Jahre | |

| BDE | 12,2 | 29,5 | 12,7 | 9,0 | 7,7 | 29,0 |

| C | 13,4 | 34,4 | 13,3 | 12,3 | 9,0 | 17,7 |

| F | 27,6 | 31,3 | 11,6 | 9,6 | 9,5 | 10,3 |

| G | 22,4 | 39,8 | 11,3 | 7,8 | 8,6 | 10,1 |

| H | 23,4 | 29,1 | 12,5 | 9,4 | 8,3 | 17,2 |

| I | 54,7 | 30,9 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 2,7 |

| insges | 24,6 | 34,8 | 11,5 | 9,6 | 7,3 | 12,3 |

| J | 20,1 | 37,1 | 11,3 | 9,8 | 7,5 | 14,2 |

| K | 7,6 | 22,8 | 12,2 | 12,1 | 10,7 | 34,6 |

| L | 14,2 | 40,5 | 14,7 | 10,2 | 6,9 | 13,5 |

| M | 23,0 | 41,5 | 12,4 | 11,5 | 4,2 | 7,5 |

| N | 45,9 | 36,0 | 8,8 | 4,8 | 1,5 | 2,9 |

| P | 31,0 | 39,0 | 11,5 | 6,7 | 5,9 | 6,0 |

| Q | 15,1 | 35,9 | 13,5 | 15,0 | 7,5 | 13,1 |

| R | 31,8 | 34,4 | 9,1 | 9,4 | 2,7 | 12,4 |

| S | 24,4 | 33,5 | 12,6 | 11,9 | 7,7 | 10,0 |

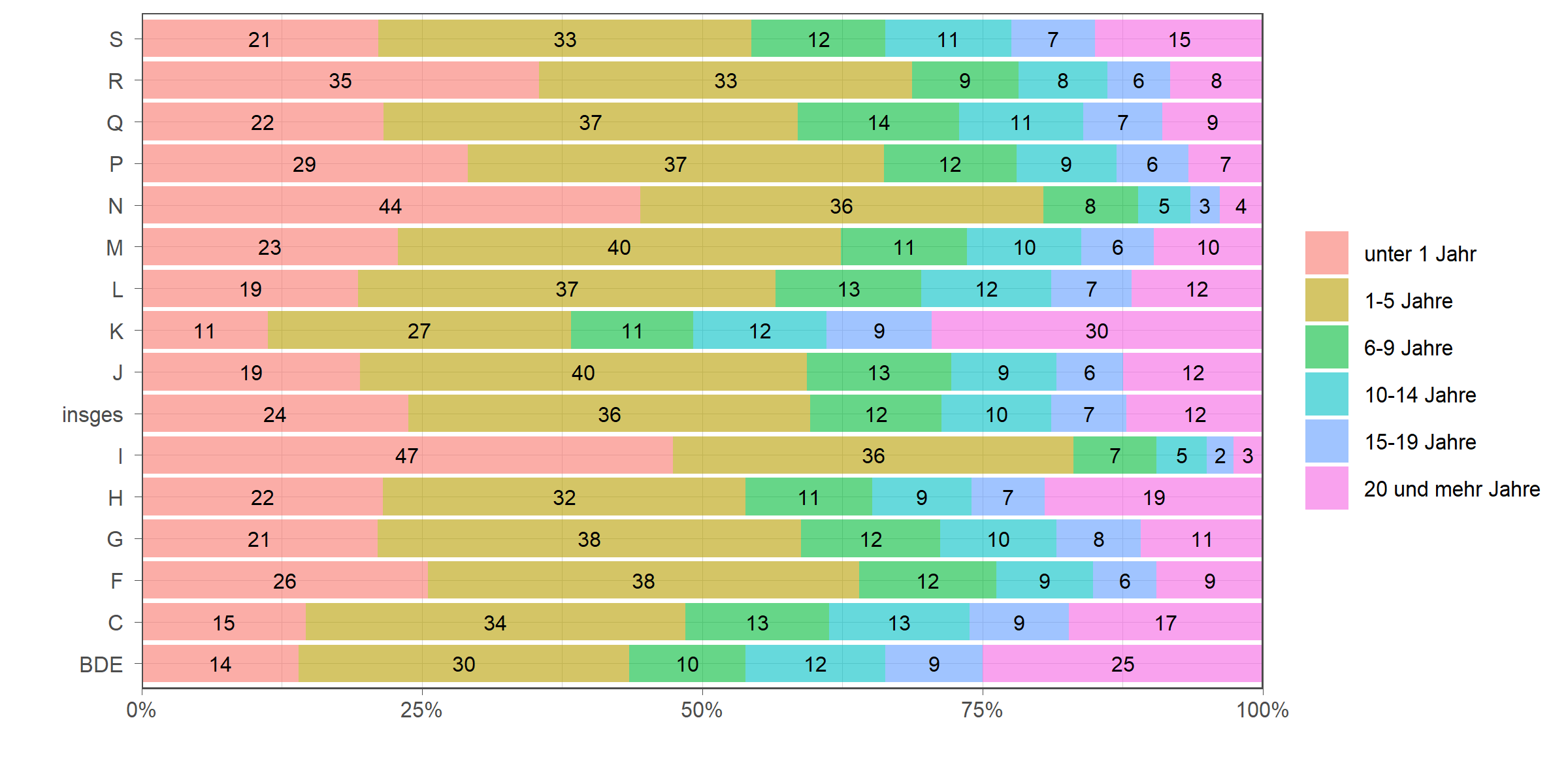

Abbildung 18: Anteil der Beschäftigten nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in den Wirtschaftabteilungen in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Dauer der Betriebszugehörigkeit | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| unter 1 Jahr | 1-5 Jahre | 6-9 Jahre | 10-14 Jahre | 15-19 Jahre | 20 und mehr Jahre | |

| BDE | 14,0 | 29,5 | 10,4 | 12,5 | 8,7 | 25,0 |

| C | 14,6 | 33,9 | 12,8 | 12,5 | 8,9 | 17,3 |

| F | 25,5 | 38,5 | 12,3 | 8,6 | 5,7 | 9,5 |

| G | 21,1 | 37,7 | 12,5 | 10,3 | 7,5 | 10,9 |

| H | 21,5 | 32,3 | 11,3 | 8,8 | 6,5 | 19,5 |

| I | 47,4 | 35,7 | 7,4 | 4,5 | 2,4 | 2,6 |

| J | 19,5 | 39,9 | 12,8 | 9,4 | 6,0 | 12,4 |

| K | 11,2 | 27,1 | 10,9 | 11,9 | 9,4 | 29,5 |

| L | 19,3 | 37,2 | 13,0 | 11,6 | 7,1 | 11,7 |

| M | 22,8 | 39,5 | 11,2 | 10,2 | 6,4 | 9,7 |

| N | 44,5 | 35,9 | 8,5 | 4,6 | 2,7 | 3,8 |

| P | 29,1 | 37,2 | 11,8 | 8,9 | 6,4 | 6,7 |

| Q | 21,6 | 37,0 | 14,4 | 11,0 | 7,1 | 8,9 |

| R | 35,5 | 33,3 | 9,5 | 8,0 | 5,6 | 8,3 |

| S | 21,1 | 33,3 | 11,9 | 11,2 | 7,5 | 15,0 |

| insges | 23,8 | 35,8 | 11,7 | 9,8 | 6,7 | 12,2 |

3.2 Ergebnisse nach Berufsgruppen

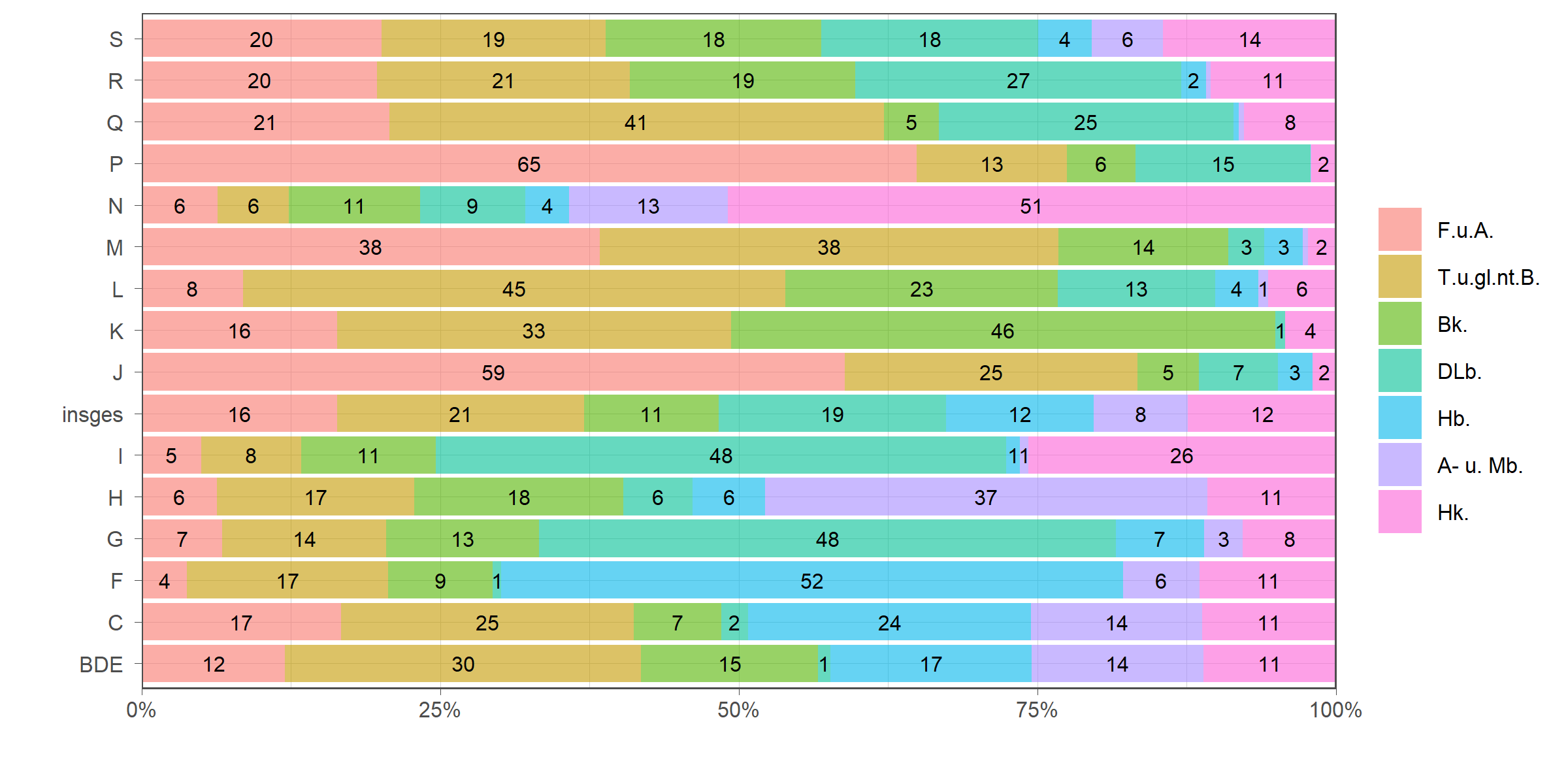

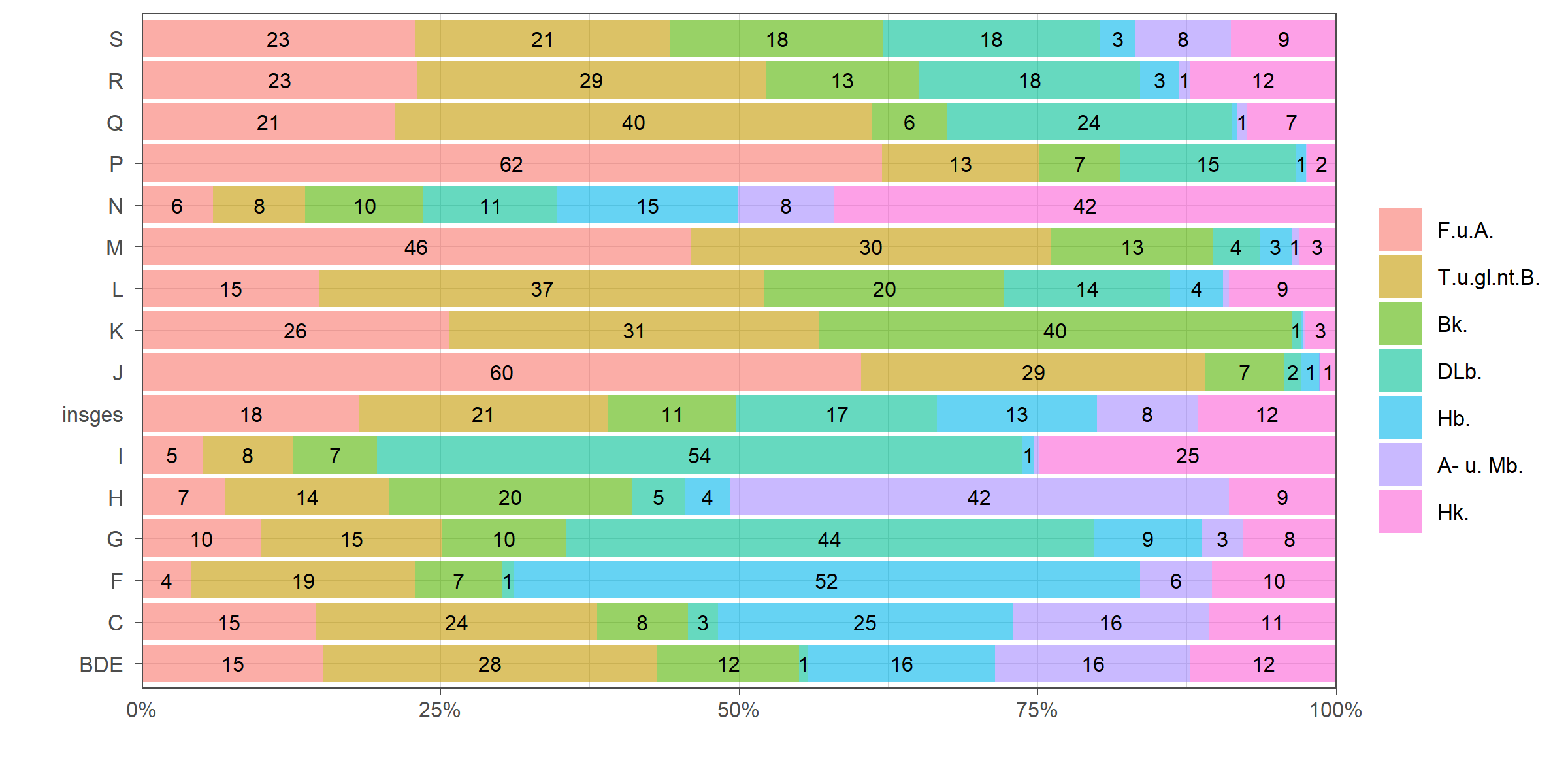

Die Stellung im Beruf übt einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Verdienste der Arbeitnehmer aus. Um einen repräsentativen Vergleich der Verdienste nach Wirtschaftsklassen anzustellen, ist es daher nötig zu wissen, wie sich die unterschiedlichen Berufsgruppen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen verteilen.

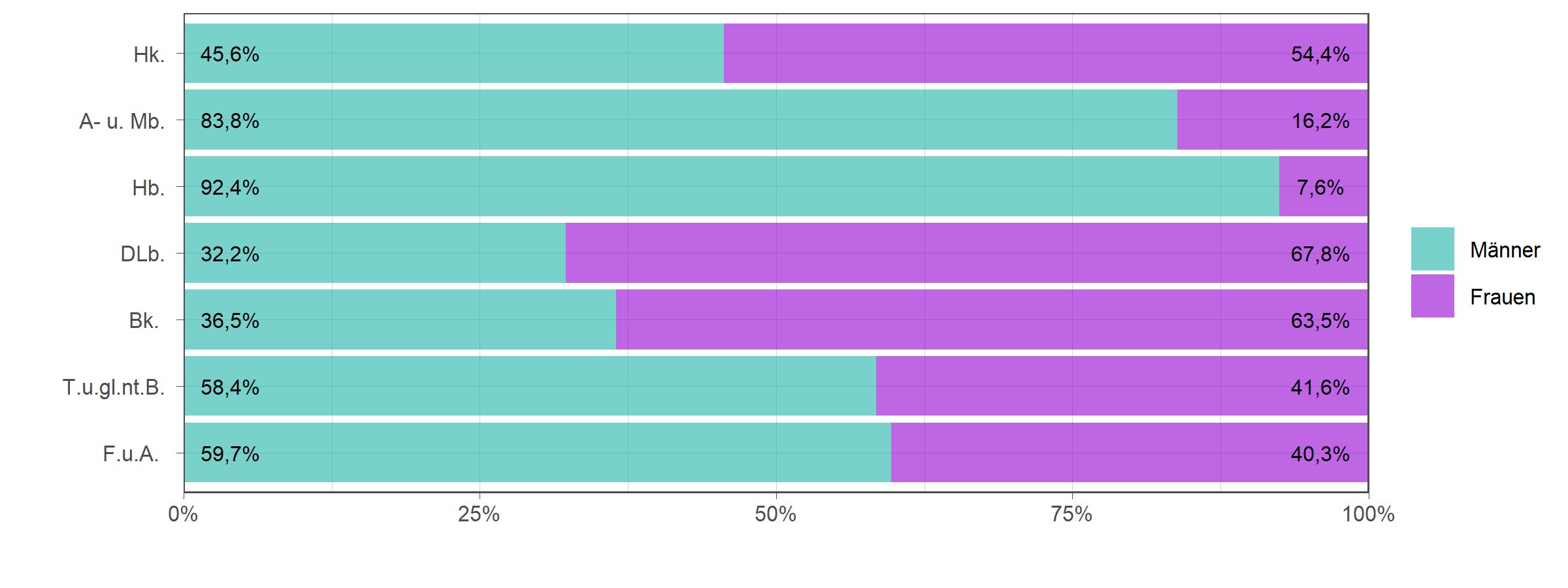

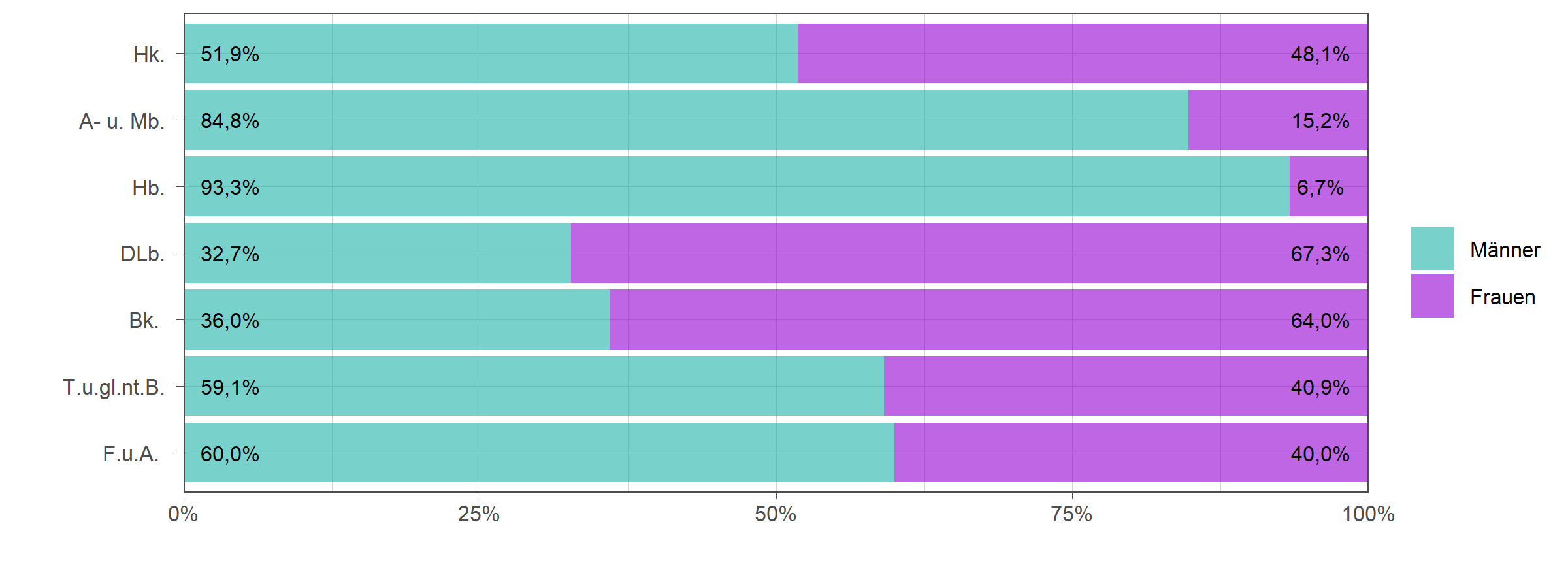

Der höchste Frauenanteil war in Tirol wie auch auf Österreichebene innerhalb der Dienstleistungsberufe und Verkäufer:innen zu verzeichnen. Der geringste Frauenanteil wurde innerhalb der handwerklichen- und handwerksverwandten Berufe, sowie der Anlagen- und Maschienenbediener gemessen.

Eine Erläuterung der in den Tabellen und Grafiken verwendeten Abkürzungen der Berufsgruppen finden Sie auf Seite 10.

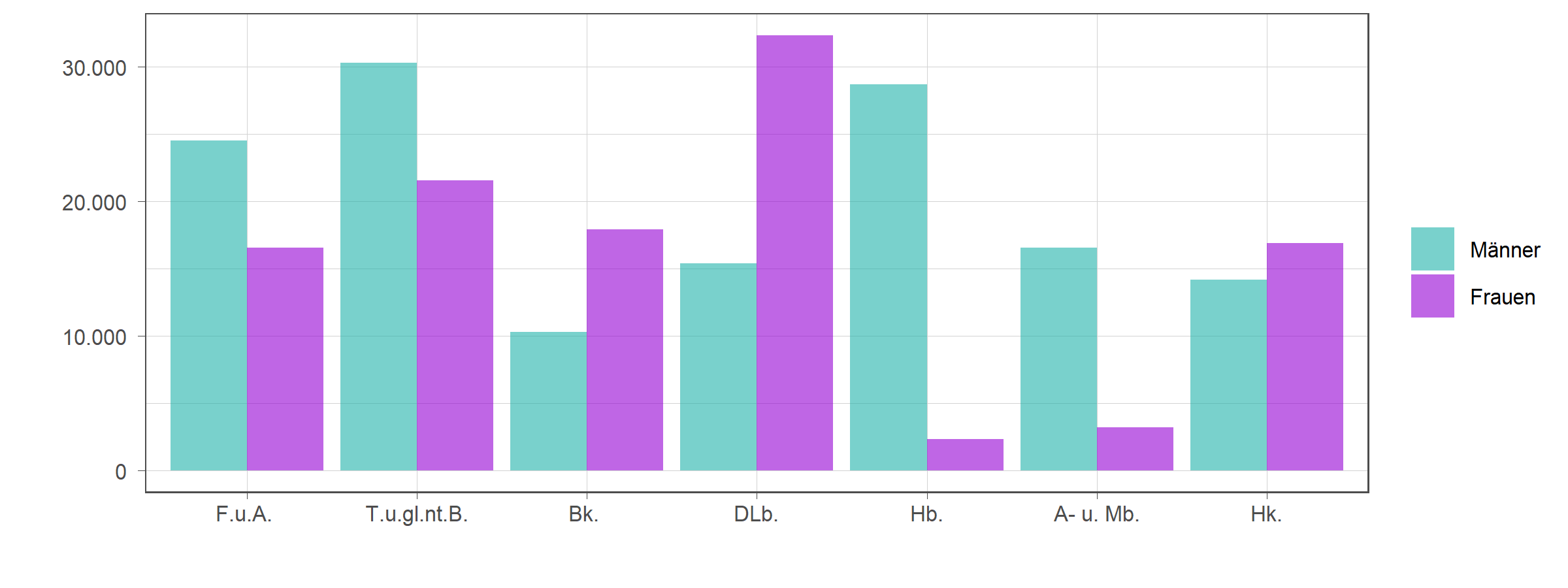

Abbildung 19: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Berufsgruppen und Geschlecht in Tirol

| Geschlecht | Berufsgruppen | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | Führungskräfte und Akademiker | 16.556 |

| Frauen | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 21.555 |

| Frauen | Bürokräfte | 17.901 |

| Frauen | Dienstleistungsberufe | 32.354 |

| Frauen | Handwerks- und verwandte Berufe | 2.351 |

| Frauen | Anlagen- und Maschienenbediener | 3.200 |

| Frauen | Hilfskräfte | 16.906 |

| Männer | Führungskräfte und Akademiker | 24.510 |

| Männer | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 30.314 |

| Männer | Bürokräfte | 10.285 |

| Männer | Dienstleistungsberufe | 15.389 |

| Männer | Handwerks- und verwandte Berufe | 28.682 |

| Männer | Anlagen- und Maschienenbediener | 16.584 |

| Männer | Hilfskräfte | 14.166 |

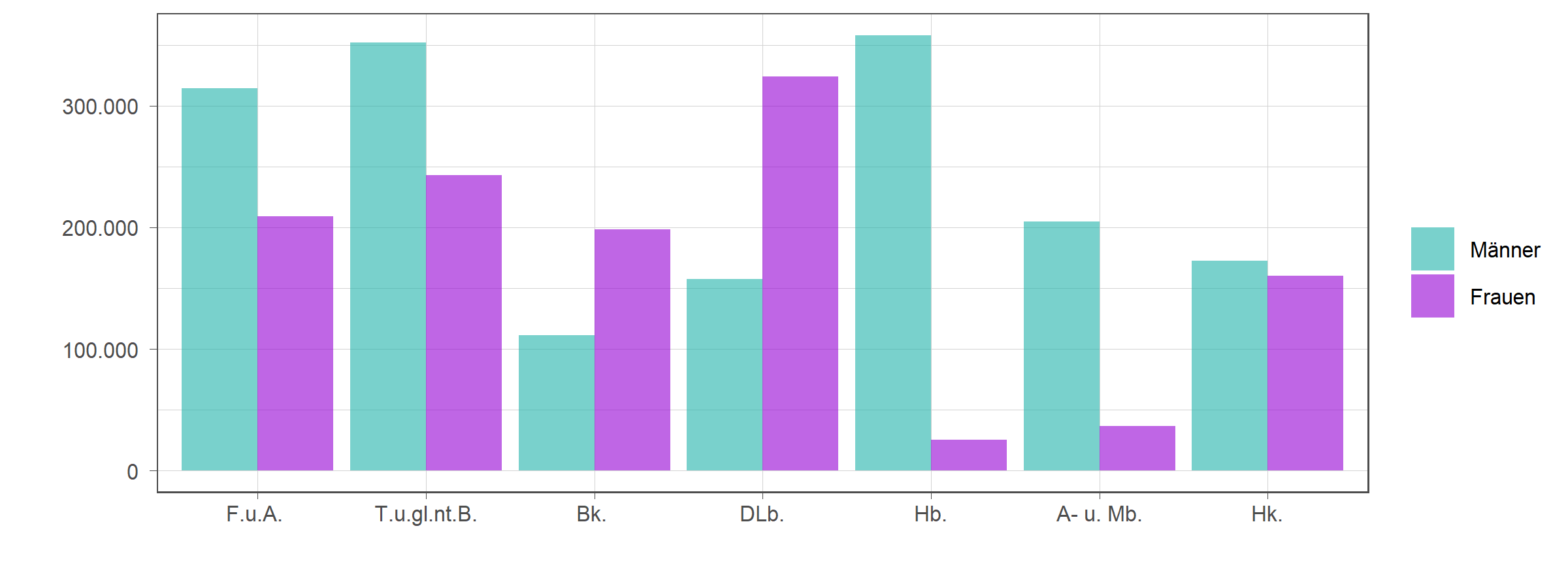

Abbildung 20: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Berufsgruppen und Geschlecht in Österreich

| Geschlecht | Berufsgruppen | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | Führungskräfte und Akademiker | 209.362 |

| Frauen | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 243.206 |

| Frauen | Bürokräfte | 198.387 |

| Frauen | Dienstleistungsberufe | 323.978 |

| Frauen | Handwerks- und verwandte Berufe | 25.534 |

| Frauen | Anlagen- und Maschienenbediener | 36.826 |

| Frauen | Hilfskräfte | 160.137 |

| Männer | Führungskräfte und Akademiker | 314.155 |

| Männer | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 351.772 |

| Männer | Bürokräfte | 111.488 |

| Männer | Dienstleistungsberufe | 157.368 |

| Männer | Handwerks- und verwandte Berufe | 358.148 |

| Männer | Anlagen- und Maschienenbediener | 204.898 |

| Männer | Hilfskräfte | 172.738 |

Betrachtet man die Aufteilung zwischen Männern und Frauen innerhalb der Berufsgruppen, so zeigt sich ein deutlich niedrigerer Frauenanteil bei Führungskräften und Akademikern. In etwa 60% der Führungskräfte und Akademiker in den untersuchten Unternehmen in Tirol und im gesamten Bundesgebiet waren 2022 männlich.

Abbildung 21: Anteil an Frauen und Männern in den jeweiligen Berufsgruppen in Prozent in Tirol

| Berufsgruppen | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| Führungskräfte und Akademiker | 40,3 | 59,7 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 41,6 | 58,4 |

| Bürokräfte | 63,5 | 36,5 |

| Dienstleistungsberufe | 67,8 | 32,2 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 7,6 | 92,4 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 16,2 | 83,8 |

| Hilfskräfte | 54,4 | 45,6 |

Abbildung 22: Anteil an Frauen und Männern in den jeweiligen Berufsgruppen in Prozent in Österreich

| Berufsgruppen | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| Führungskräfte und Akademiker | 40,0 | 60,0 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 40,9 | 59,1 |

| Bürokräfte | 64,0 | 36,0 |

| Dienstleistungsberufe | 67,3 | 32,7 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 6,7 | 93,3 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 15,2 | 84,8 |

| Hilfskräfte | 48,1 | 51,9 |

Das Bauwesen weist mit rund 4% den geringsten Anteil an Führungskräften und Akademikern in Tirol auf. Die meisten Akademiker (65% aller dort Beschäftigten) findet man in Tirol im Bereich Erziehung und Unterricht. Den höchsten Anteil an Hilfskräften konnte man in der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit etwas mehr als der Hälfte aller unselbständig Beschäftigten (51%) feststellen. Die folgenden Abbildungen sowie 3 zeigen die Anteile der Berufsgruppen in den einzelnen Wirtschaftsabteilungen für Tirol und Österreich.

Abbildung 23: Anteile der Berufsgruppen in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Berufsgruppen | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | Bürokräfte | Dienstleistungsberufe | Handwerks- und verwandte Berufe | Anlagen- und Maschienenbediener | Hilfskräfte | |

| BDE | 12,0 | 29,8 | 14,8 | 1,0 | 16,8 | 14,4 | 11,1 |

| C | 16,7 | 24,5 | 7,3 | 2,3 | 23,7 | 14,3 | 11,2 |

| F | 3,8 | 16,8 | 8,8 | 0,7 | 52,0 | 6,4 | 11,4 |

| G | 6,8 | 13,7 | 12,8 | 48,3 | 7,4 | 3,2 | 7,8 |

| H | 6,3 | 16,5 | 17,5 | 5,8 | 6,1 | 37,0 | 10,8 |

| I | 5,0 | 8,4 | 11,3 | 47,7 | 1,2 | 0,7 | 25,8 |

| insges | 16,4 | 20,7 | 11,2 | 19,0 | 12,4 | 7,9 | 12,4 |

| J | 58,9 | 24,5 | 5,2 | 6,6 | 2,9 | - | 2,0 |

| K | 16,4 | 33,0 | 45,6 | 0,9 | - | - | 4,2 |

| L | 8,5 | 45,4 | 22,8 | 13,1 | 3,6 | 0,8 | 5,7 |

| M | 38,4 | 38,4 | 14,2 | 3,0 | 3,2 | 0,4 | 2,4 |

| N | 6,4 | 6,0 | 11,0 | 8,9 | 3,6 | 13,3 | 50,9 |

| P | 64,9 | 12,6 | 5,7 | 14,7 | - | 0,1 | 2,1 |

| Q | 20,7 | 41,4 | 4,6 | 24,7 | 0,4 | 0,5 | 7,7 |

| R | 19,7 | 21,1 | 18,9 | 27,3 | 2,1 | 0,4 | 10,5 |

| S | 20,1 | 18,7 | 18,1 | 18,1 | 4,5 | 6,0 | 14,5 |

Abbildung 24: Anteile der Berufsgruppen in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Berufsgruppen | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | Bürokräfte | Dienstleistungsberufe | Handwerks- und verwandte Berufe | Anlagen- und Maschienenbediener | Hilfskräfte | |

| BDE | 15,2 | 28,0 | 11,9 | 0,7 | 15,6 | 16,4 | 12,2 |

| C | 14,6 | 23,5 | 7,6 | 2,5 | 24,7 | 16,4 | 10,7 |

| F | 4,2 | 18,7 | 7,3 | 1,0 | 52,5 | 6,0 | 10,4 |

| G | 10,0 | 15,1 | 10,4 | 44,3 | 9,0 | 3,4 | 7,8 |

| H | 7,0 | 13,6 | 20,3 | 4,5 | 3,7 | 41,7 | 9,0 |

| I | 5,1 | 7,6 | 7,0 | 54,0 | 1,0 | 0,4 | 24,9 |

| J | 60,3 | 28,8 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1,3 |

| K | 25,8 | 31,0 | 39,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,6 |

| L | 14,9 | 37,2 | 20,1 | 13,9 | 4,4 | 0,5 | 9,0 |

| M | 46,0 | 30,2 | 13,5 | 3,9 | 2,7 | 0,6 | 3,1 |

| N | 6,0 | 7,7 | 9,9 | 11,2 | 15,1 | 8,0 | 42,0 |

| P | 62,0 | 13,2 | 6,7 | 14,8 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |

| Q | 21,3 | 39,9 | 6,2 | 23,9 | 0,5 | 0,8 | 7,5 |

| R | 23,1 | 29,2 | 12,9 | 18,5 | 3,2 | 1,0 | 12,2 |

| S | 22,9 | 21,4 | 17,8 | 18,1 | 3,1 | 8,0 | 8,8 |

| insges | 18,3 | 20,7 | 10,8 | 16,8 | 13,4 | 8,4 | 11,6 |

| ÖNACE | F.u.A. | T.u.gl.nt.B. | Bk. | DLb. | Hb. | A.-u.Mb. | Hk. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| T | Ö | T | Ö | T | Ö | T | Ö | T | Ö | T | Ö | T | Ö | |

| BDE | 12,0 | 15,2 | 29,8 | 28,0 | 14,8 | 11,9 | 1,0 | 0,7 | 16,8 | 15,6 | 14,4 | 16,4 | 11,1 | 12,2 |

| C | 16,7 | 14,6 | 24,5 | 23,5 | 7,3 | 7,6 | 2,3 | 2,5 | 23,7 | 24,7 | 14,3 | 16,4 | 11,2 | 10,7 |

| F | 3,8 | 4,2 | 16,8 | 18,7 | 8,8 | 7,3 | 0,7 | 1,0 | 52,0 | 52,5 | 6,4 | 6,0 | 11,4 | 10,4 |

| G | 6,8 | 10,0 | 13,7 | 15,1 | 12,8 | 10,4 | 48,3 | 44,3 | 7,4 | 9,0 | 3,2 | 3,4 | 7,8 | 7,8 |

| H | 6,3 | 7,0 | 16,5 | 13,6 | 17,5 | 20,3 | 5,8 | 4,5 | 6,1 | 3,7 | 37,0 | 41,7 | 10,8 | 9,0 |

| I | 5,0 | 5,1 | 8,4 | 7,6 | 11,3 | 7,0 | 47,7 | 54,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 25,8 | 24,9 |

| J | 58,9 | 60,3 | 24,5 | 28,8 | 5,2 | 6,5 | 6,6 | 1,5 | 2,9 | 1,5 | - | 0,0 | 2,0 | 1,3 |

| K | 16,4 | 25,8 | 33,0 | 31,0 | 45,6 | 39,5 | 0,9 | 0,8 | - | 0,2 | - | 0,1 | 4,2 | 2,6 |

| L | 8,5 | 14,9 | 45,4 | 37,2 | 22,8 | 20,1 | 13,1 | 13,9 | 3,6 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 5,7 | 9,0 |

| M | 38,4 | 46,0 | 38,4 | 30,2 | 14,2 | 13,5 | 3,0 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 3,1 |

| N | 6,4 | 6,0 | 6,0 | 7,7 | 11,0 | 9,9 | 8,9 | 11,2 | 3,6 | 15,1 | 13,3 | 8,0 | 50,9 | 42,0 |

| P | 64,9 | 62,0 | 12,6 | 13,2 | 5,7 | 6,7 | 14,7 | 14,8 | - | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | 2,5 |

| Q | 20,7 | 21,3 | 41,4 | 39,9 | 4,6 | 6,2 | 24,7 | 23,9 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 7,7 | 7,5 |

| R | 19,7 | 23,1 | 21,1 | 29,2 | 18,9 | 12,9 | 27,3 | 18,5 | 2,1 | 3,2 | 0,4 | 1,0 | 10,5 | 12,2 |

| S | 20,1 | 22,9 | 18,7 | 21,4 | 18,1 | 17,8 | 18,1 | 18,1 | 4,5 | 3,1 | 6,0 | 8,0 | 14,5 | 8,8 |

3.3 Ergebnisse nach dem Lebensalter

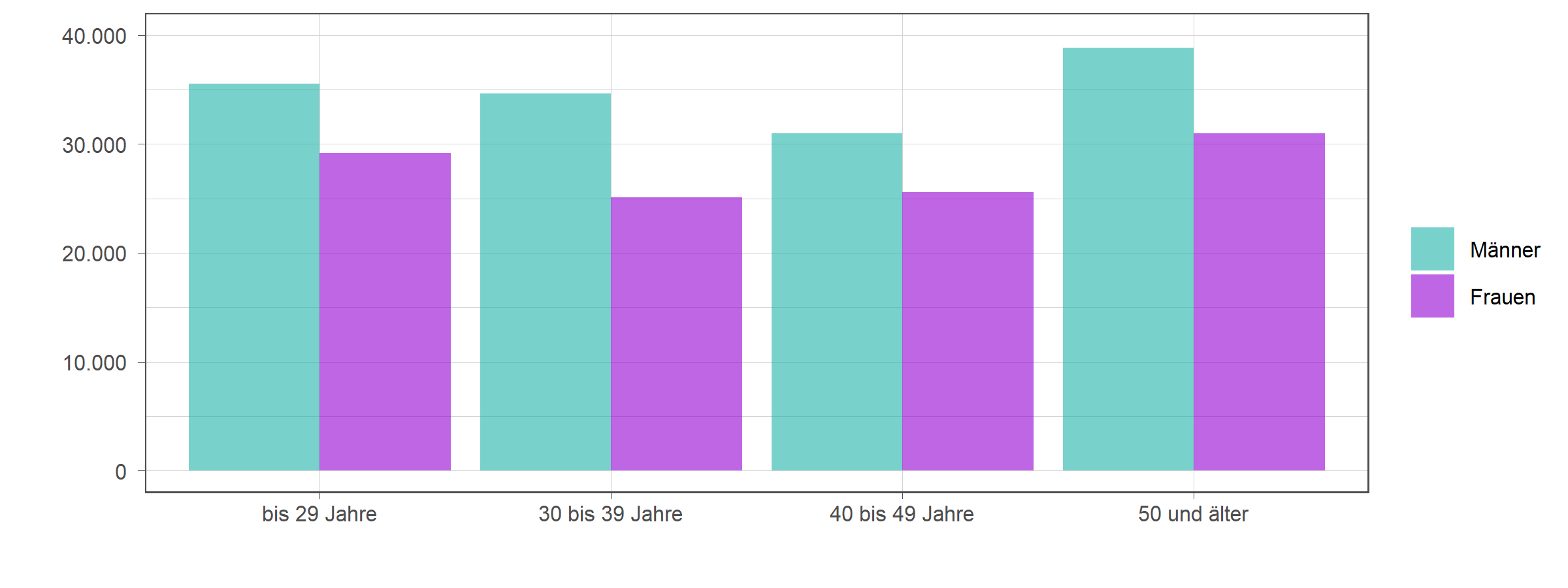

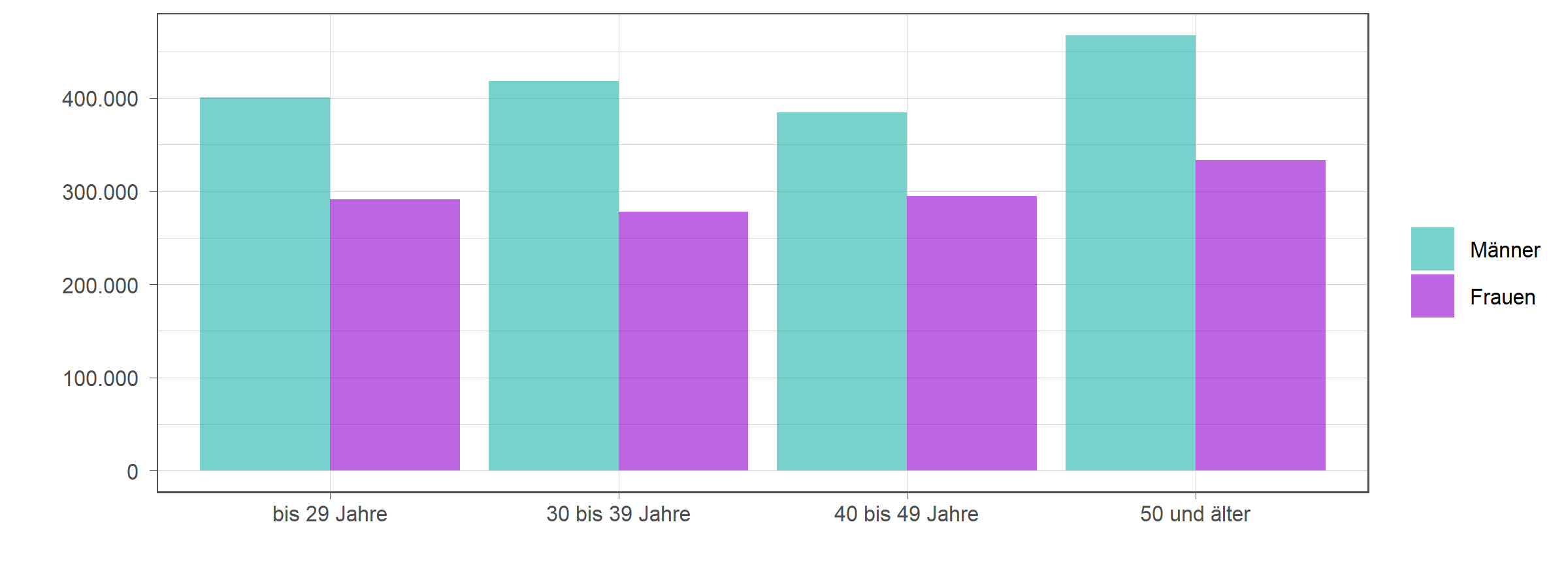

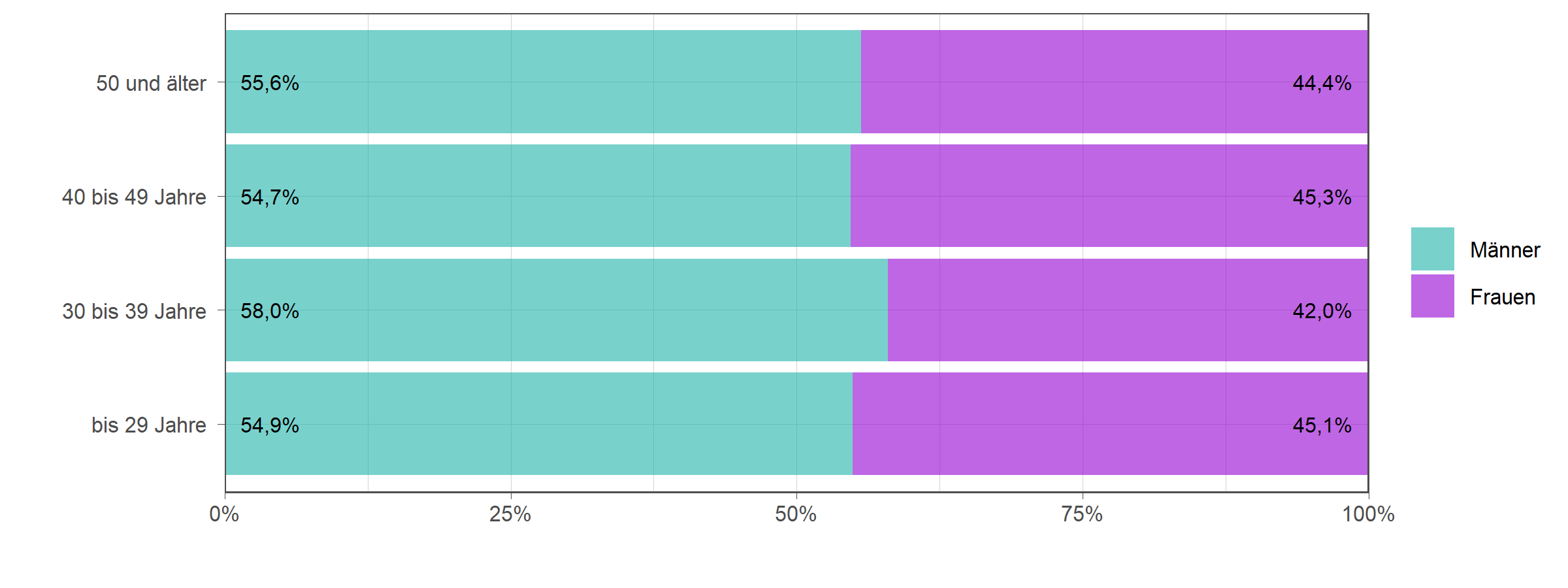

Betrachtet man die unselbständig Beschäftigten nach ihrem Lebensalter, zeigen sich keine nennenswerten Auffälligkeiten. Vergleicht man die Zahlen mit früheren Erhebungen, zeigt sich ein Anstieg der Beschäftigung in der Alterskohorte 50 Jahre und älter. In dieser Altersgruppe waren im Oktober 2022 mehr Beschäftigte als in den Gruppen 30 Jahre bis 39 Jahre und 40 Jahre bis 49 Jahre. Den größten anteilsmäßigen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt es in der Alterskohorte der 30 bis 39 jährigen. Grund dafür dürften die in dieser Altersgruppe vermehrt in Anspruch genommenen Karenzzeiten der weiblichen Beschäftigten sein.

Abbildung 25: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Altersgruppen und Geschlecht in Tirol

| Geschlecht | Altersgruppen | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | bis 29 Jahre | 29.182 |

| Frauen | 30 bis 39 Jahre | 25.068 |

| Frauen | 40 bis 49 Jahre | 25.601 |

| Frauen | 50 und älter | 30.972 |

| Männer | bis 29 Jahre | 35.522 |

| Männer | 30 bis 39 Jahre | 34.608 |

| Männer | 40 bis 49 Jahre | 30.963 |

| Männer | 50 und älter | 38.836 |

Abbildung 26: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach Altersgruppen und Geschlecht in Österreich

| Geschlecht | Altersgruppen | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | bis 29 Jahre | 290.968 |

| Frauen | 30 bis 39 Jahre | 278.101 |

| Frauen | 40 bis 49 Jahre | 294.949 |

| Frauen | 50 und älter | 333.412 |

| Männer | bis 29 Jahre | 400.549 |

| Männer | 30 bis 39 Jahre | 418.171 |

| Männer | 40 bis 49 Jahre | 384.237 |

| Männer | 50 und älter | 467.611 |

Abbildung 27: Anteil an Frauen und Männern in der jeweiligen Berufsgruppe in Prozent in Tirol

| Altersgruppen | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| bis 29 Jahre | 45,1 | 54,9 |

| 30 bis 39 Jahre | 42,0 | 58,0 |

| 40 bis 49 Jahre | 45,3 | 54,7 |

| 50 und älter | 44,4 | 55,6 |

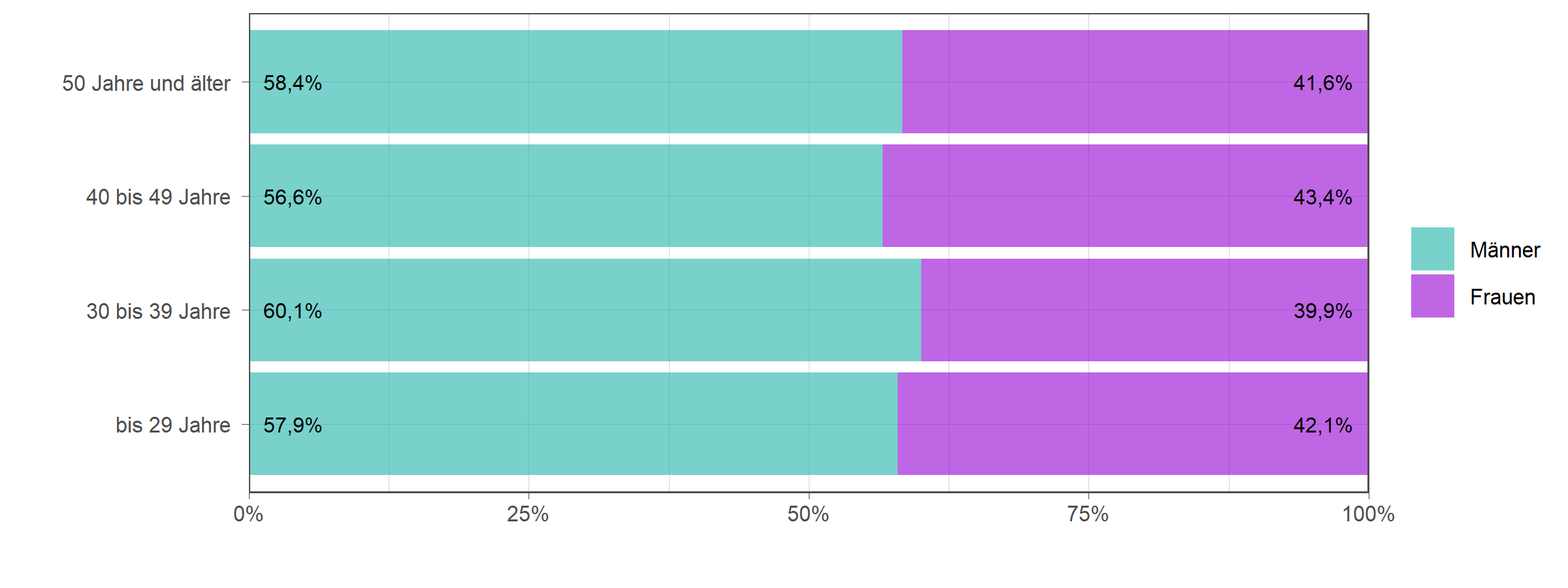

Abbildung 28: Anteil an Frauen und Männern in der jeweiligen Berufsgruppe in Prozent in Österreich

| Altersgruppen | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| bis 29 Jahre | 42,1 | 57,9 |

| 30 bis 39 Jahre | 39,9 | 60,1 |

| 40 bis 49 Jahre | 43,4 | 56,6 |

| 50 Jahre und älter | 41,6 | 58,4 |

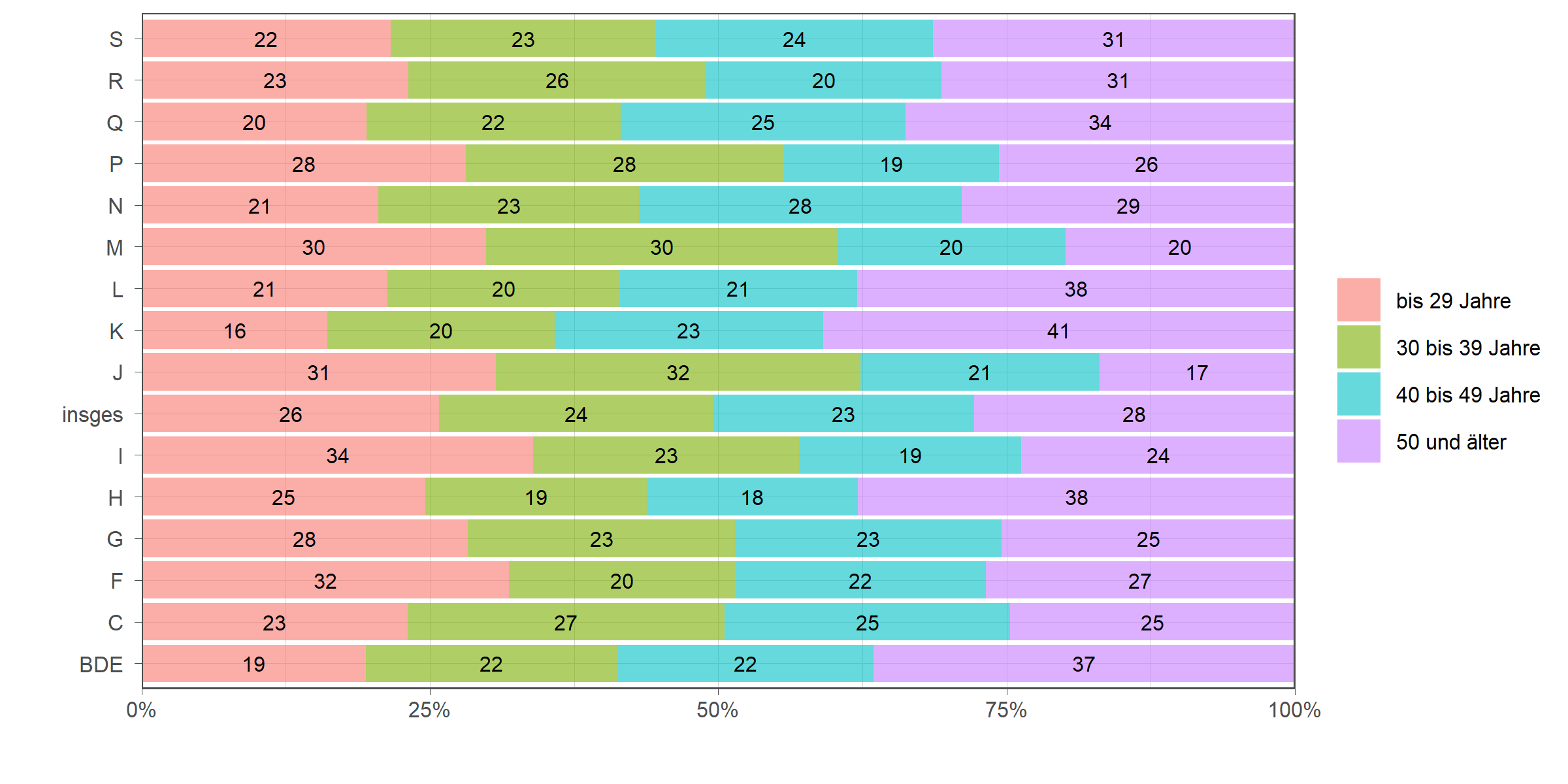

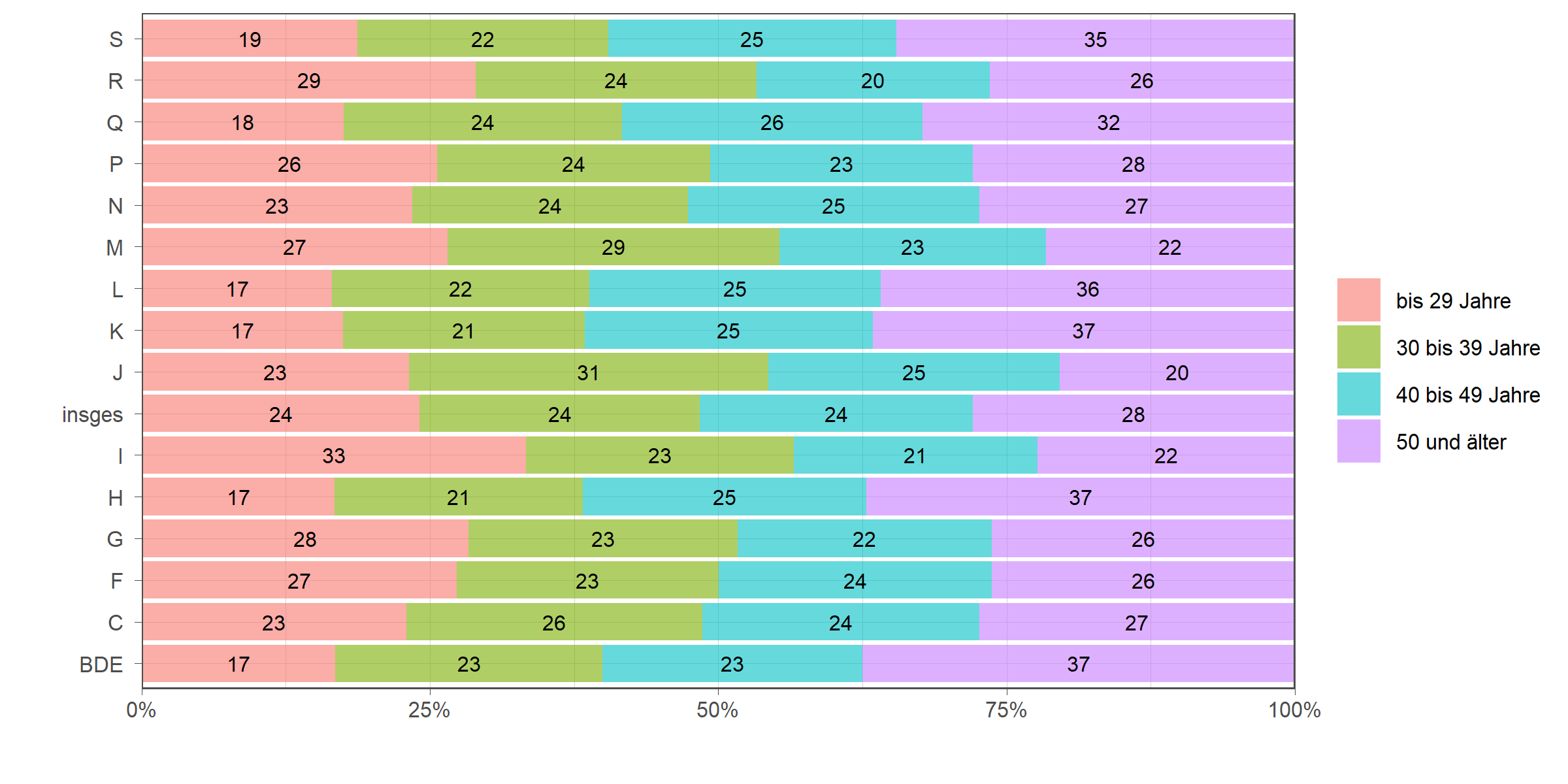

Den höchsten Anteil an jüngeren Beschäftigten (bis 29 Jahre) weist die Wirtschaftsabteilung Beherbergung und Gastronomie auf. Der größte Anteil der über 50- Jährigen konnte in Tirol im Bereich der Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen gefolgt von den Wirtschaftsabteilungen Gründstücks- und Wohnungswesen, sowie der Abteilung Verkehr und Lagerei festgestellt werden.

Abbildung 29: Anteile der Altersgruppen in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Altersgruppen | |||

|---|---|---|---|---|

| bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 und älter | |

| BDE | 19,4 | 21,8 | 22,2 | 36,6 |

| C | 23,1 | 27,5 | 24,8 | 24,7 |

| F | 31,8 | 19,7 | 21,7 | 26,8 |

| G | 28,3 | 23,2 | 23,1 | 25,4 |

| H | 24,6 | 19,2 | 18,3 | 37,9 |

| I | 34,0 | 23,1 | 19,3 | 23,7 |

| insges | 25,8 | 23,8 | 22,6 | 27,8 |

| J | 30,7 | 31,6 | 20,7 | 16,9 |

| K | 16,1 | 19,8 | 23,2 | 40,9 |

| L | 21,3 | 20,2 | 20,6 | 38,0 |

| M | 29,9 | 30,5 | 19,8 | 19,9 |

| N | 20,5 | 22,6 | 28,0 | 28,9 |

| P | 28,1 | 27,5 | 18,7 | 25,7 |

| Q | 19,5 | 22,0 | 24,7 | 33,8 |

| R | 23,1 | 25,8 | 20,4 | 30,6 |

| S | 21,6 | 23,0 | 24,0 | 31,4 |

Abbildung 30: Anteile der Altersgruppen in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Altersgruppen | |||

|---|---|---|---|---|

| bis 29 Jahre | 30 bis 39 Jahre | 40 bis 49 Jahre | 50 und älter | |

| BDE | 16,8 | 23,2 | 22,6 | 37,5 |

| C | 23,0 | 25,6 | 24,0 | 27,4 |

| F | 27,3 | 22,7 | 23,7 | 26,3 |

| G | 28,3 | 23,3 | 22,0 | 26,3 |

| H | 16,7 | 21,5 | 24,6 | 37,2 |

| I | 33,4 | 23,2 | 21,1 | 22,3 |

| J | 23,2 | 31,2 | 25,3 | 20,4 |

| K | 17,5 | 21,0 | 25,0 | 36,6 |

| L | 16,5 | 22,3 | 25,3 | 35,9 |

| M | 26,5 | 28,8 | 23,1 | 21,6 |

| N | 23,4 | 23,9 | 25,3 | 27,4 |

| P | 25,6 | 23,7 | 22,8 | 27,9 |

| Q | 17,5 | 24,1 | 26,1 | 32,3 |

| R | 29,0 | 24,3 | 20,2 | 26,5 |

| S | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 34,6 |

| insges | 24,1 | 24,3 | 23,7 | 27,9 |

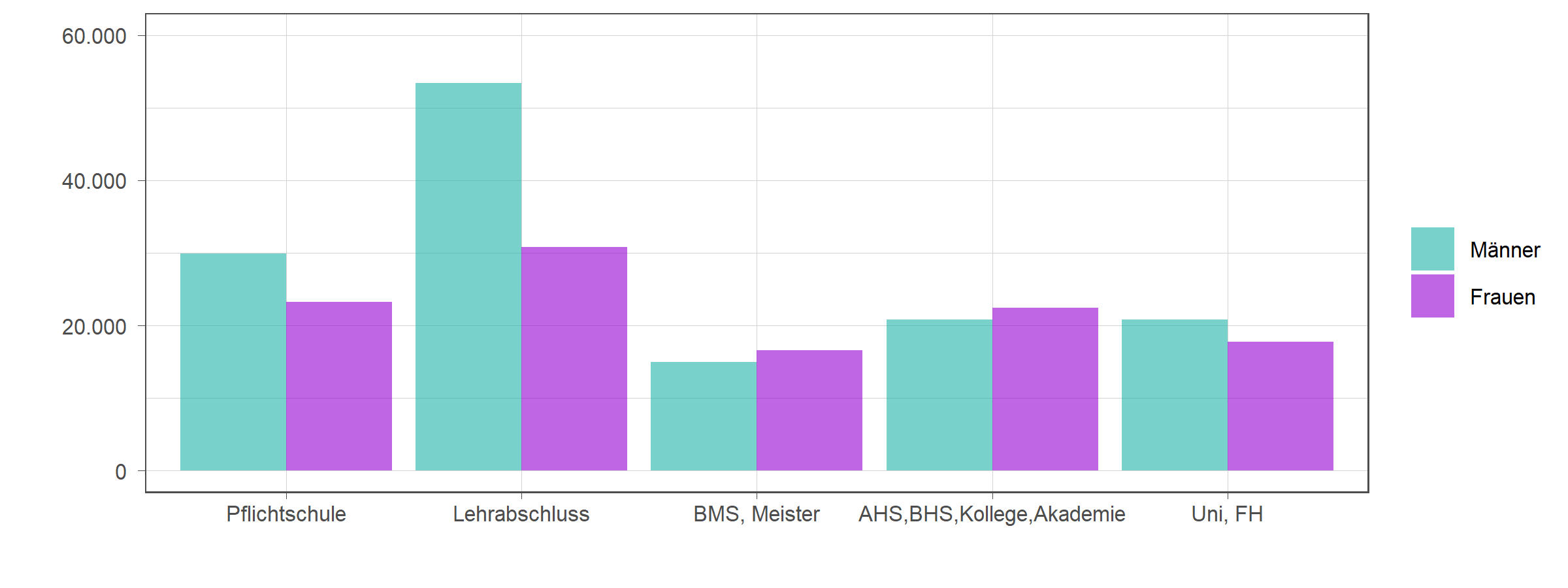

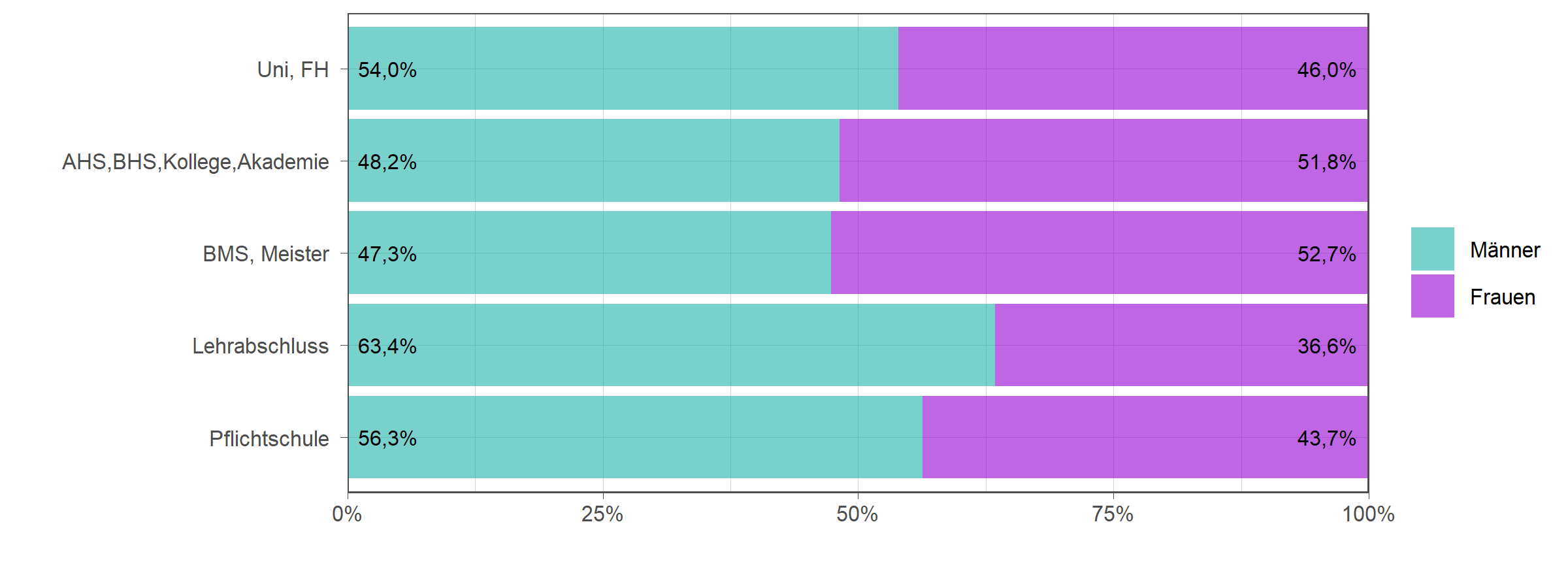

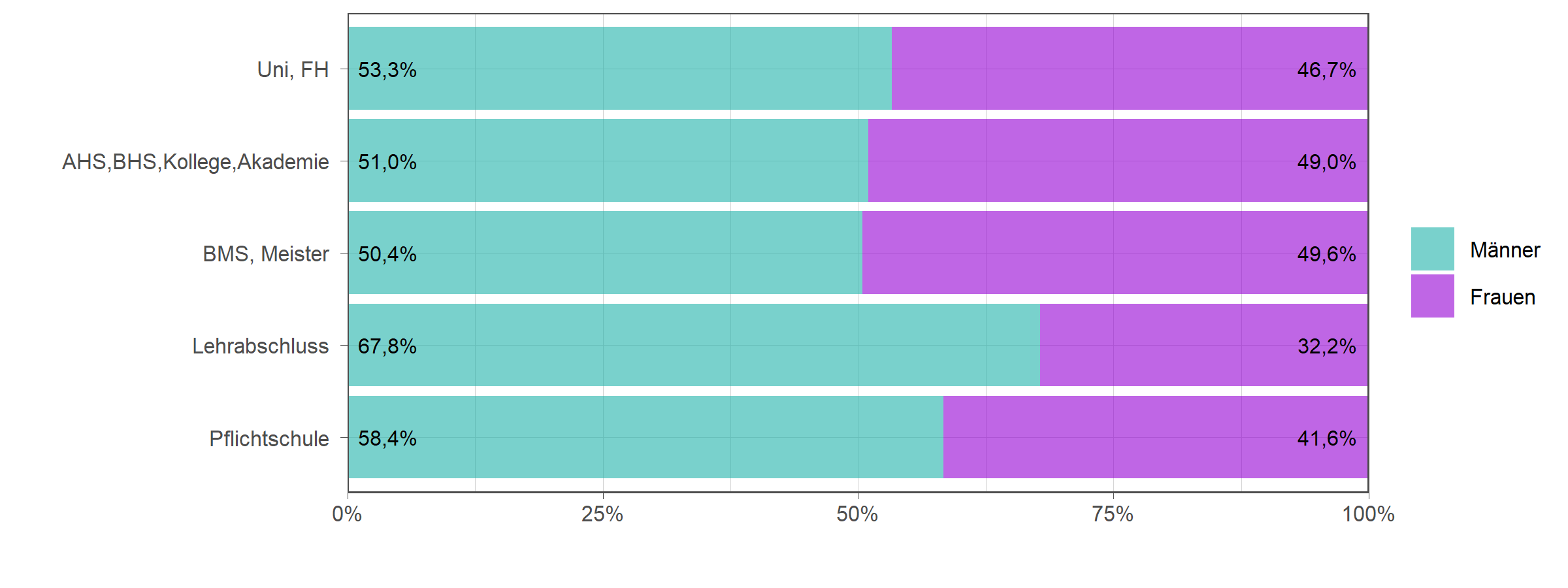

3.4 Ergebnis nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung

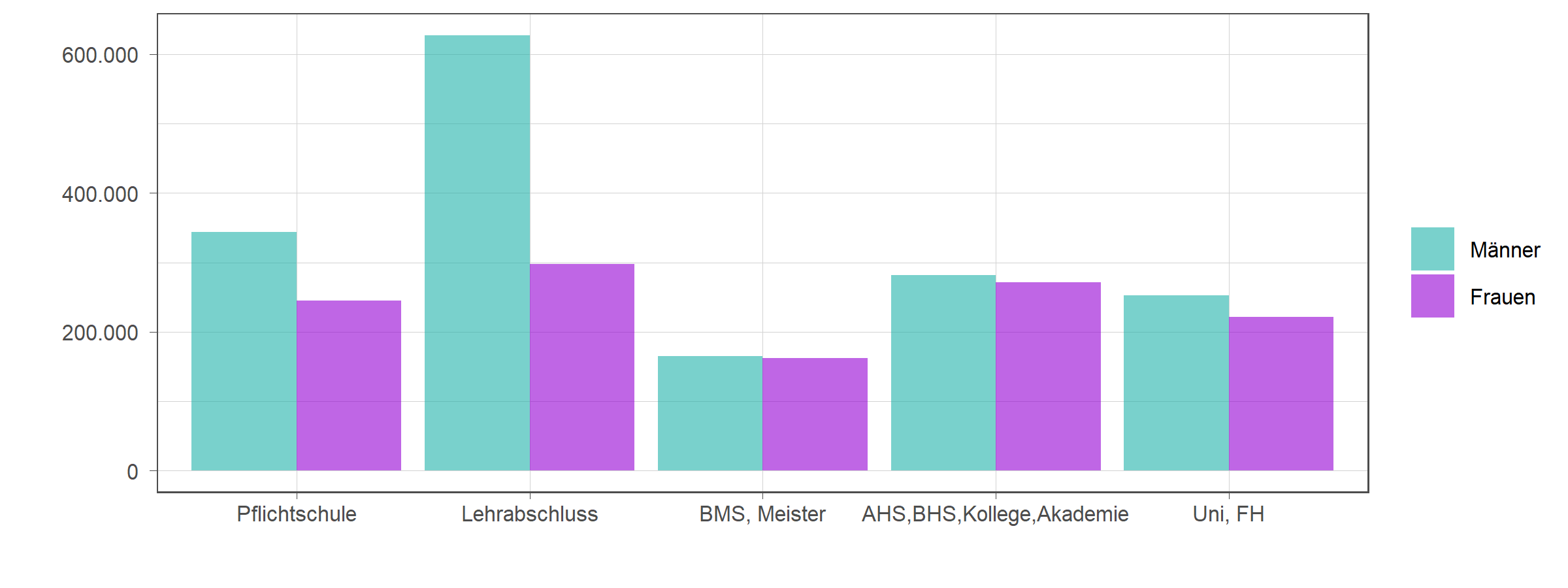

Als höchste abgeschlossene Ausbildung weisen rund 34% der unselbständig Beschäftigten in Tirol einen Lehrabschluß auf. Bei rund 21% der Beschäftigten ist es ein Pflichtschulabschluß, bei 17% eine allgemeinbildende oder berufsbildende Höhere Schule, ein Kollege oder eine Akademie, bei zirka 13% eine berufsbildende mittlere Schule, Meisterausbildung und bei 15% ein Universitäts- Knapp zwei Drittel der Beschäftigten mit Lehrabschluß sind Männer. Bei allen anderen Ausbildungen sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede recht ausgeglichen. Beschäftigte mit einem Universitäts- oder Fachhochschulabschluss bspw.verteilen sich auf 54% Männer und 46% Frauen.

Abbildung 31: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach höchster abgeschlossener Ausbildung und Geschlecht in Tirol

| Geschlecht | Höchste abgeschlossene Ausbildung | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | Pflichtschule | 23.238 |

| Frauen | Lehrabschluss | 30.807 |

| Frauen | BMS, Meister | 16.604 |

| Frauen | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 22.400 |

| Frauen | Uni, FH | 17.775 |

| Männer | Pflichtschule | 29.936 |

| Männer | Lehrabschluss | 53.407 |

| Männer | BMS, Meister | 14.932 |

| Männer | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 20.816 |

| Männer | Uni, FH | 20.838 |

Abbildung 32: Anzahl der unselbständig Beschäftigten nach höchster abgeschlossener Ausbildung und Geschlecht in Österreich

| Geschlecht | Höchste abgeschlossene Ausbildung | Anzahl der Beschäftigten |

|---|---|---|

| Frauen | Pflichtschule | 245.312 |

| Frauen | Lehrabschluss | 297.726 |

| Frauen | BMS, Meister | 161.996 |

| Frauen | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 270.919 |

| Frauen | Uni, FH | 221.476 |

| Männer | Pflichtschule | 343.726 |

| Männer | Lehrabschluss | 627.447 |

| Männer | BMS, Meister | 164.842 |

| Männer | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 281.984 |

| Männer | Uni, FH | 252.569 |

Abbildung 33: Anteil an Frauen und Männern nach höchster abgeschlossener Ausbildung in Prozent in Tirol

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| Pflichtschule | 43,7 | 56,3 |

| Lehrabschluss | 36,6 | 63,4 |

| BMS, Meister | 52,7 | 47,3 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 51,8 | 48,2 |

| Uni, FH | 46,0 | 54,0 |

Abbildung 34: Anteil an Frauen und Männern nach höchster abgeschlossener Ausbildung in Prozent in Österreich

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Geschlechteranteil in % | |

|---|---|---|

| Frauen | Männer | |

| Pflichtschule | 41,6 | 58,4 |

| Lehrabschluss | 32,2 | 67,8 |

| BMS, Meister | 49,6 | 50,4 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 49,0 | 51,0 |

| Uni, FH | 46,7 | 53,3 |

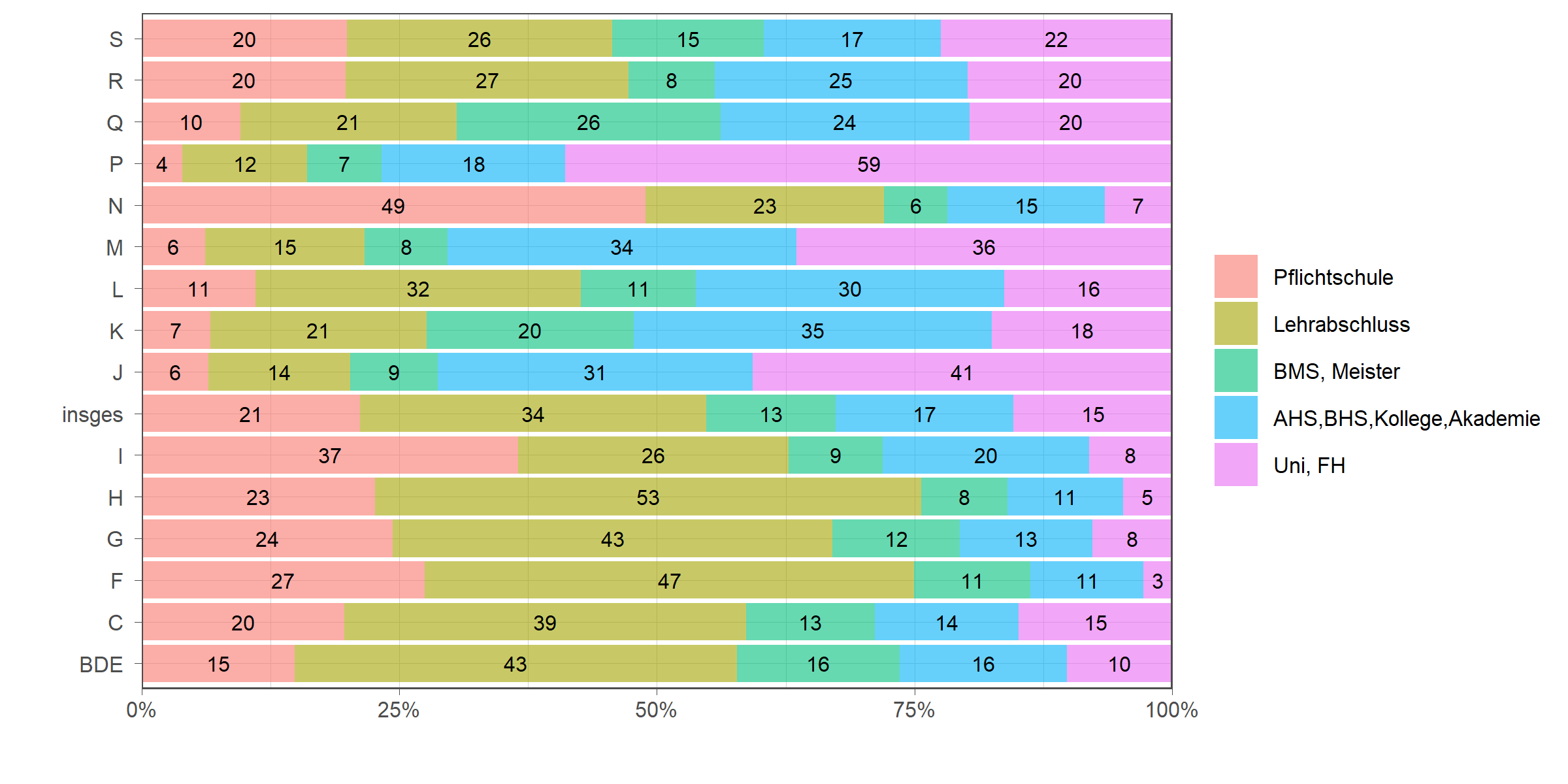

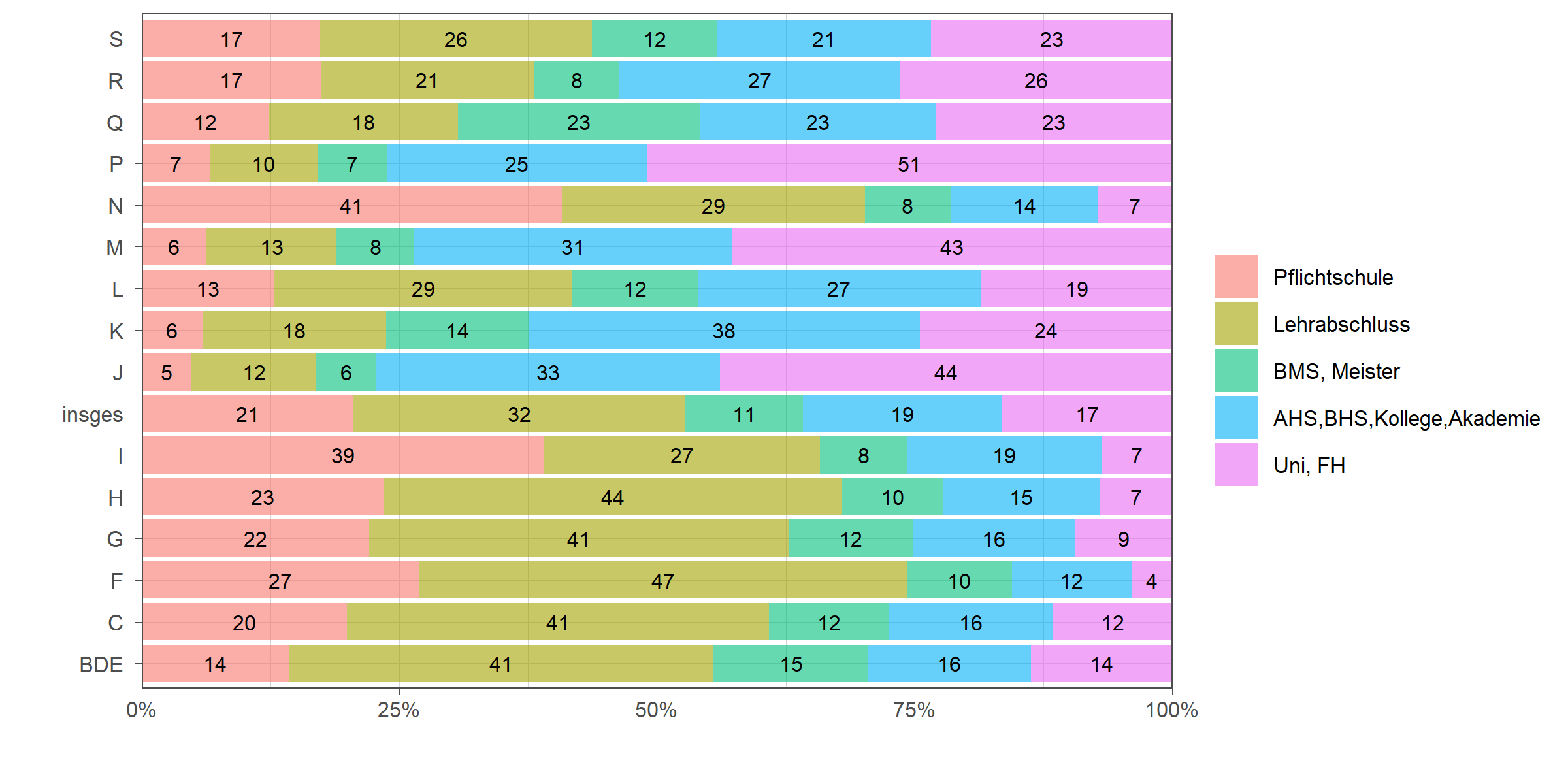

Die Wirtschaftsbereiche Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen und Beherbergung und Gastronomie verzeichnen mit 49% bzw. 37% die meisten Beschäftigten, die lediglich einen Pflichtschulabschluss als höchste abgeschlossene Ausbildung aufweisen können. Der bei weitem höchste Akademikeranteil mit über 59% der Beschäftigten konnte im Bereich Erziehung und Unterricht festgestellt werden.

Abbildung 35: Anteile nach höchster abgeschlossener Ausbildung in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Höchste abgeschlossene Ausbildung | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pflichtschule | Lehrabschluss | BMS, Meister | AHS,BHS,Kollege,Akademie | Uni, FH | |

| BDE | 14,8 | 42,9 | 15,8 | 16,3 | 10,2 |

| C | 19,7 | 39,0 | 12,5 | 14,0 | 14,9 |

| F | 27,5 | 47,5 | 11,3 | 11,0 | 2,8 |

| G | 24,3 | 42,7 | 12,3 | 12,9 | 7,7 |

| H | 22,6 | 53,0 | 8,4 | 11,2 | 4,8 |

| I | 36,5 | 26,3 | 9,2 | 20,0 | 8,1 |

| insges | 21,2 | 33,6 | 12,6 | 17,2 | 15,4 |

| J | 6,5 | 13,7 | 8,5 | 30,5 | 40,7 |

| K | 6,6 | 21,0 | 20,1 | 34,8 | 17,5 |

| L | 11,0 | 31,6 | 11,2 | 29,9 | 16,3 |

| M | 6,2 | 15,5 | 8,1 | 33,8 | 36,5 |

| N | 48,9 | 23,1 | 6,2 | 15,2 | 6,5 |

| P | 4,0 | 12,1 | 7,2 | 17,8 | 58,9 |

| Q | 9,6 | 21,0 | 25,6 | 24,2 | 19,7 |

| R | 19,8 | 27,4 | 8,4 | 24,6 | 19,8 |

| S | 19,9 | 25,7 | 14,7 | 17,2 | 22,4 |

Abbildung 36: Anteile nach höchster abgeschlossener Ausbildung in den einzelnen Wirtschaftabteilungen in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Höchste abgeschlossene Ausbildung | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pflichtschule | Lehrabschluss | BMS, Meister | AHS,BHS,Kollege,Akademie | Uni, FH | |

| BDE | 14,3 | 41,2 | 15,1 | 15,7 | 13,7 |

| C | 19,9 | 41,0 | 11,6 | 15,9 | 11,6 |

| F | 26,9 | 47,3 | 10,2 | 11,6 | 3,9 |

| G | 22,1 | 40,7 | 12,1 | 15,7 | 9,4 |

| H | 23,5 | 44,5 | 9,8 | 15,3 | 7,0 |

| I | 39,1 | 26,8 | 8,4 | 19,0 | 6,8 |

| J | 4,9 | 12,1 | 5,8 | 33,4 | 43,9 |

| K | 5,9 | 17,8 | 13,8 | 38,0 | 24,5 |

| L | 12,8 | 29,0 | 12,1 | 27,5 | 18,6 |

| M | 6,3 | 12,7 | 7,5 | 30,8 | 42,7 |

| N | 40,8 | 29,5 | 8,3 | 14,3 | 7,2 |

| P | 6,6 | 10,5 | 6,7 | 25,3 | 50,9 |

| Q | 12,3 | 18,4 | 23,5 | 22,9 | 22,9 |

| R | 17,4 | 20,8 | 8,2 | 27,3 | 26,4 |

| S | 17,3 | 26,4 | 12,1 | 20,8 | 23,4 |

| insges | 20,5 | 32,3 | 11,4 | 19,3 | 16,5 |

4 Bruttostundenverdienste in Tirol und Österreich

Die 242.415 unselbständig Beschäftigten (excl. Lehrlinge) in Tirol verdienten im Referenzmonat Oktober 2022 im Schnitt 17,24 Euro pro Stunde, was einer Steigerung von +14,7% gegenüber 2018 entspricht. Die Vollzeitbeschäftigten erzielten einen Stundenlohn von 17,98 Euro (+15,5% gegenüber 2018), die Teilzeitbeschäftigten erhielten im Schnitt 16,13 Euro pro Stunde, was einem Plus von 20,6% gegenüber Oktober 2018 bedeudet. Es handelt sich hierbei um den Medianwert, also um jenen Wert, der die Erwerbstätigen in eine Hälfte die mehr und eine die weniger verdient, aufteilt.

Vergleicht man die Bruttostundenverdienste nach Geschlechtern in Voll- bzw. Teilzeitbeschäftigung, zeigt sich, dass die Männer im Durchschnitt sowohl bei den Vollzeit- als auch bei den Teilzeitbeschäftigten mehr verdienten als die Frauen. Die vollzeitbeschäftigten Männer erzielten einen Verdienst von 18,72 Euro pro Stunde, die Frauen erreichten einen Stundenverdienst von 15,73 Euro. Bei den Teilzeitbeschäftigten war mit einem Stundenlohn von 18,27 Euro bei den Männern und 15,37 Euro bei den Frauen der Unterschied nicht so deutlicher ausgeprägt. Die Steigerungsraten gegenüber Oktober 2018 sind bei den Männern in Teilzeit (+21,2%) deutlich höher als jene der Frauen in Teilzeit (+17,9%). Bei den Vollzeitbeschäftigten ist dieser Unterschie wesentlich geringer (+14,8% bei den Männern zu +14,1% bei den Frauen).

| 2022 | 2018 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TIROL | ÖSTERREICH | TIROL | ÖSTERREICH | |||||||||

| Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | |

| Frauen | 15,37 | 15,73 | 15,51 | 15,22 | 16,39 | 15,73 | 13,04 | 13,78 | 13,33 | 12,83 | 14,08 | 13,43 |

| Männer | 18,27 | 18,72 | 18,66 | 17,64 | 18,96 | 18,69 | 15,08 | 16,30 | 16,19 | 13,88 | 16,57 | 16,26 |

| Insgesamt | 16,13 | 17,98 | 17,24 | 15,95 | 18,26 | 17,49 | 13,38 | 15,70 | 15,03 | 13,06 | 15,88 | 15,09 |

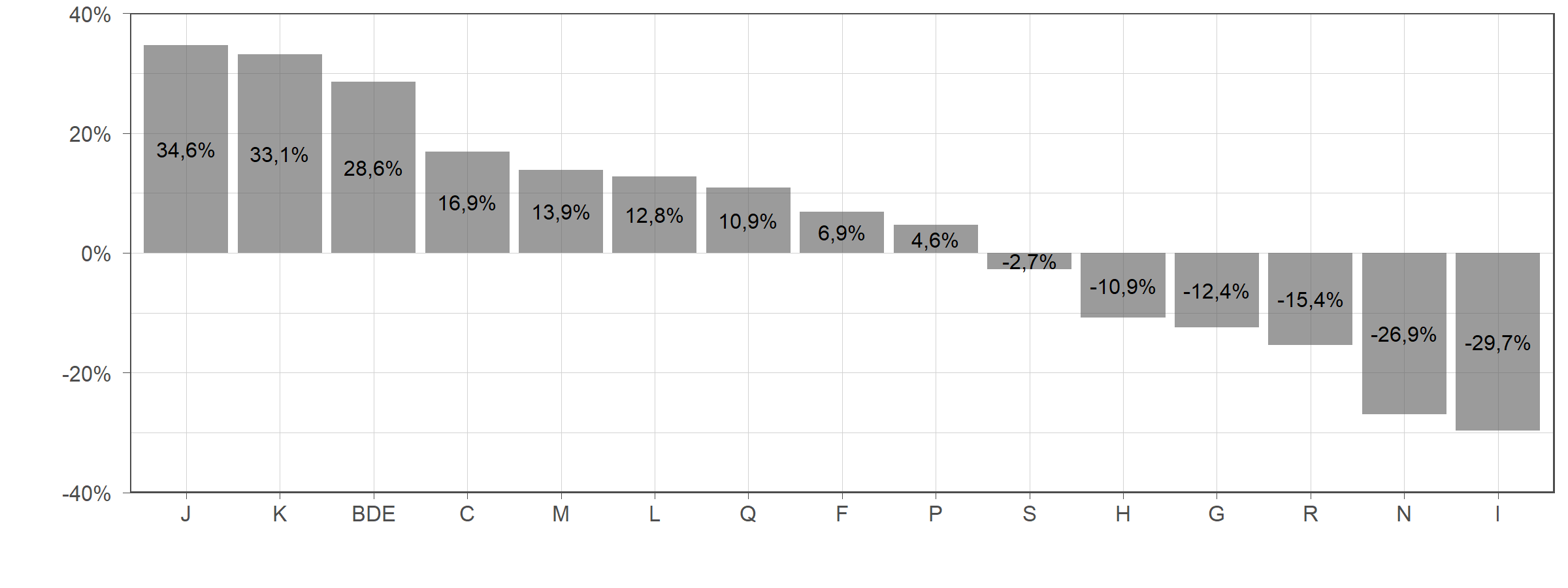

Starke Unterschiede des Bruttostundenverdienstes zeigten sich auch zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Die höchsten Stundenlöhne wurden mit 23,20 Euro bzw. 23,00 Euro in den Wirtschaftsabteilungen Information und Kommunikation und Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen erzielt. Im erstgenannten Wirtschaftsbereich ist mit rund 59% auch ein sehr hoher Anteil an Akademikern zu verzeichnen. Den niedrigsten Verdienst pro Stunde (12,10 Euro) erhalten Beschäftigte im Beherbergungs- und Gaststättenwesen, hier beträgt der Anteil an Akademikern nur rund 5,0 Prozent. In diesem Wirtschaftsbereich waren die Bruttostundenverdienste der Teilzeitbeschäftigten nahezu gleich wie jene der Vollzeitbeschäftigten. Insgesamt verdienten die Teilzeitbeschäftigten im Durchschnitt mit 16,13 Euro um rund 10,3% weniger pro Stunde als die Vollzeitbeschäftigten.

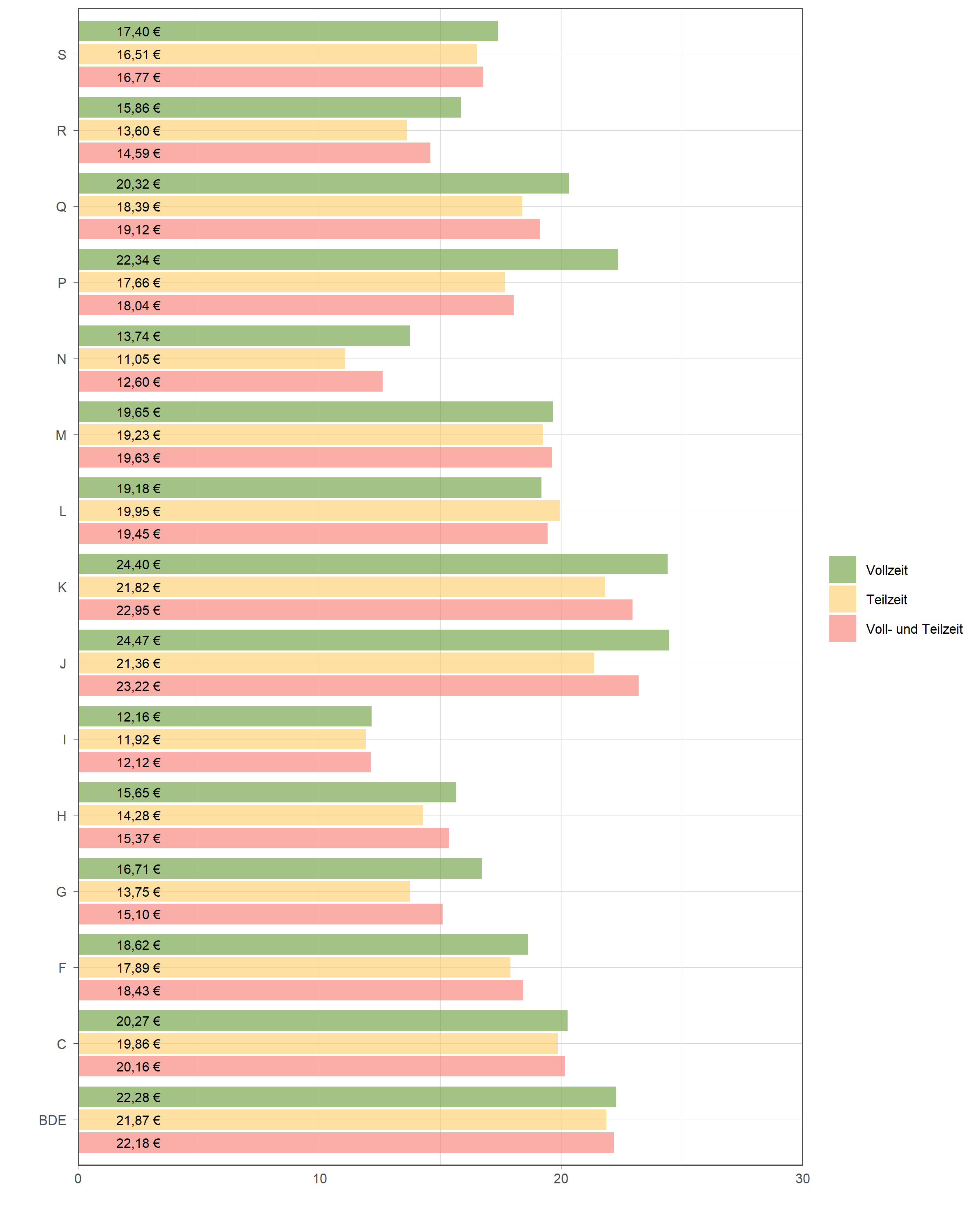

Deutlich über dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst der Voll- und Teilzeitbeschäftigten lagen die Wirtschaftsbereiche Information und Kommunikation (+34,6%), der Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+33,1%), sowie die Abteilung Bergbau, Energie- und Wasserversorgung (+28,6%). Weitaus niedrigere Stundenlöhne wurden im Beherbergungs- und Gaststättenwesen (-29,7%) bezahlt. Abbildung 37 und Abbildung 38 zeigt die Bruttostundenverdienste getrennt nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen für Tirol. Abbildung 39 und 40 stellt die prozentuelle Abweichung der Stundenlöhne in den Wirtschaftsbereichen vom Medianwert in Tirol dar.

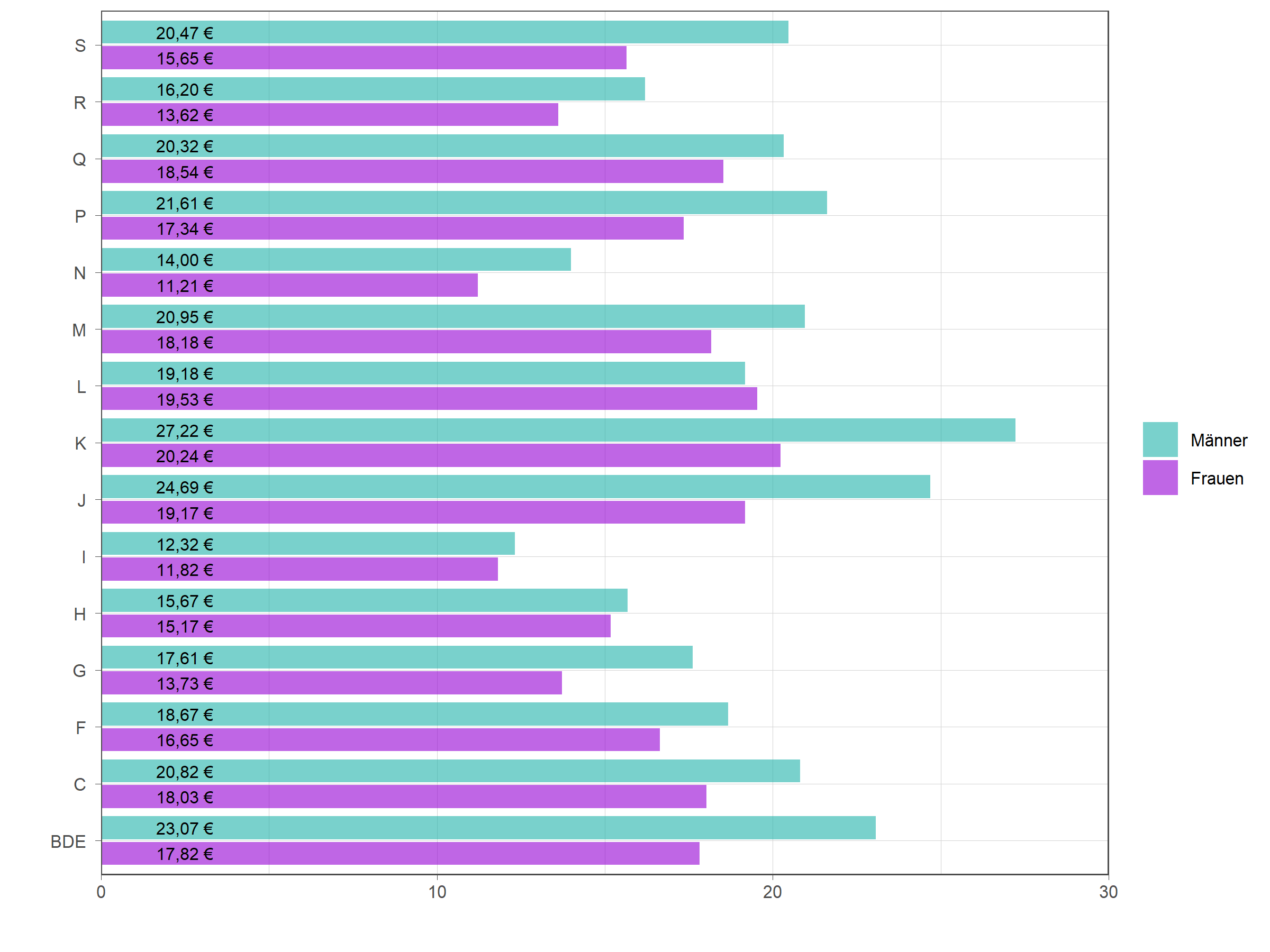

Abbildung 37: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Tirol

| ÖNACE | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| BDE | 21,87 | 22,28 | 22,18 |

| C | 19,86 | 20,27 | 20,16 |

| F | 17,89 | 18,62 | 18,43 |

| G | 13,75 | 16,71 | 15,10 |

| H | 14,28 | 15,65 | 15,37 |

| I | 11,92 | 12,16 | 12,12 |

| J | 21,36 | 24,47 | 23,22 |

| K | 21,82 | 24,40 | 22,95 |

| L | 19,95 | 19,18 | 19,45 |

| M | 19,23 | 19,65 | 19,63 |

| N | 11,05 | 13,74 | 12,60 |

| P | 17,66 | 22,34 | 18,04 |

| Q | 18,39 | 20,32 | 19,12 |

| R | 13,60 | 15,86 | 14,59 |

| S | 16,51 | 17,40 | 16,77 |

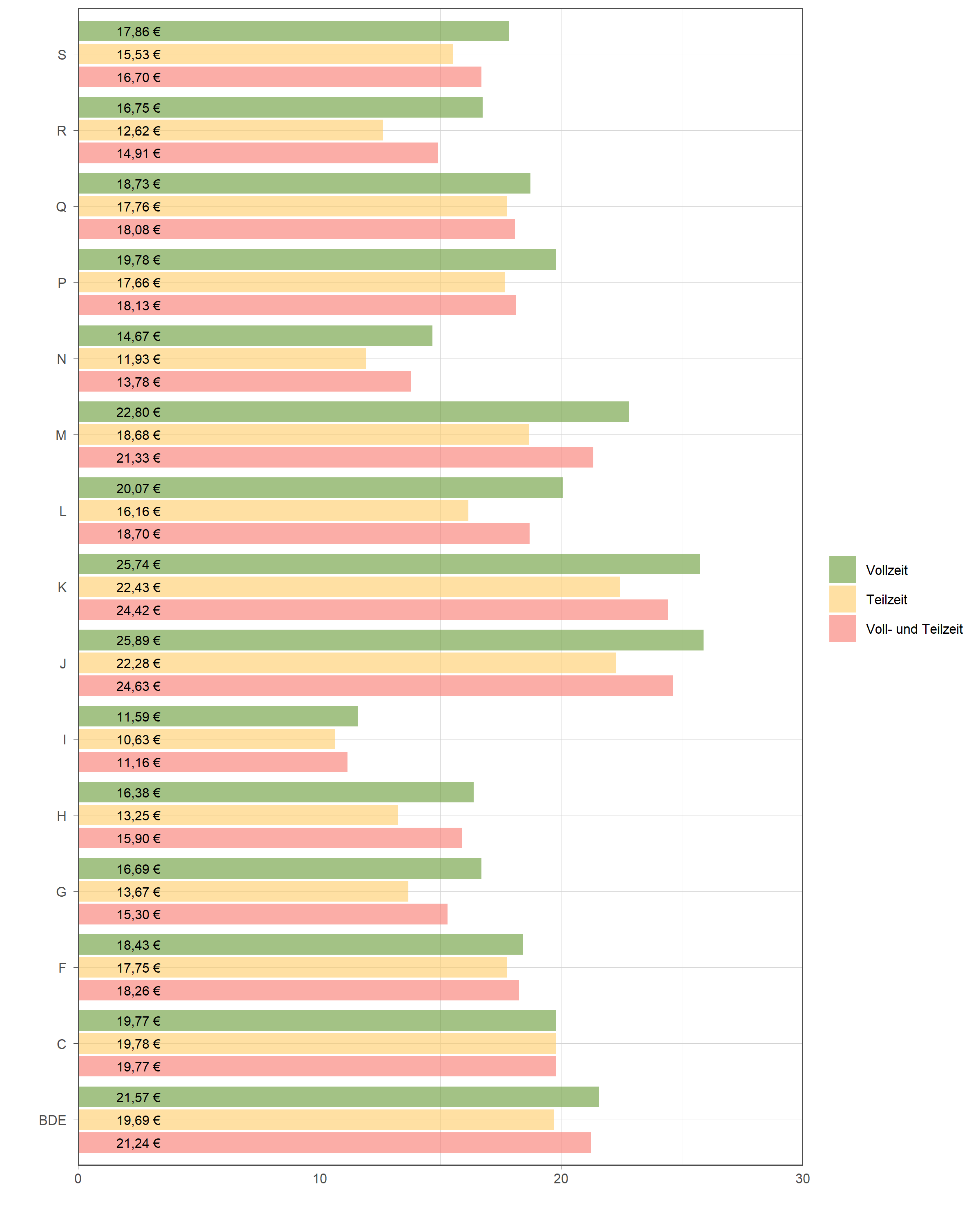

Abbildung 38: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Österreich

| ÖNACE | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| BDE | 19,69 | 21,57 | 21,24 |

| C | 19,78 | 19,77 | 19,77 |

| F | 17,75 | 18,43 | 18,26 |

| G | 13,67 | 16,69 | 15,30 |

| H | 13,25 | 16,38 | 15,90 |

| I | 10,63 | 11,59 | 11,16 |

| J | 22,28 | 25,89 | 24,63 |

| K | 22,43 | 25,74 | 24,42 |

| L | 16,16 | 20,07 | 18,70 |

| M | 18,68 | 22,80 | 21,33 |

| N | 11,93 | 14,67 | 13,78 |

| P | 17,66 | 19,78 | 18,13 |

| Q | 17,76 | 18,73 | 18,08 |

| R | 12,62 | 16,75 | 14,91 |

| S | 15,53 | 17,86 | 16,70 |

Abbildung 39: Abweichung der Bruttostundenverdienste vom Medianwert im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Abweichung vom Mediander Bruttostundenverdiensteinsgesamt in % |

|---|---|

| I | -29,7 |

| N | -26,9 |

| R | -15,4 |

| G | -12,4 |

| H | -10,9 |

| S | -2,7 |

| P | 4,6 |

| F | 6,9 |

| Q | 10,9 |

| L | 12,8 |

| M | 13,9 |

| C | 16,9 |

| BDE | 28,6 |

| K | 33,1 |

| J | 34,6 |

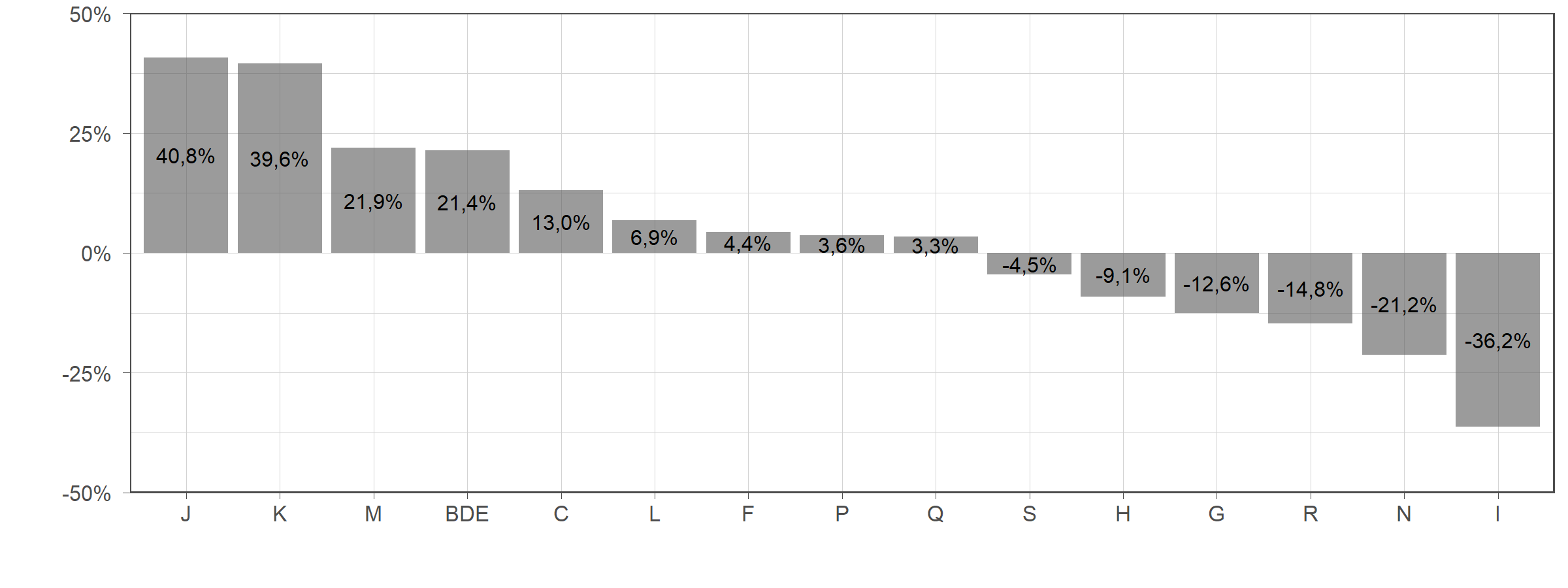

Abbildung 40: Abweichung der Bruttostundenverdienste vom Medianwert im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Abweichung vom Mediander Bruttostundenverdiensteinsgesamt in % |

|---|---|

| I | -36,2 |

| N | -21,2 |

| R | -14,8 |

| G | -12,6 |

| H | -9,1 |

| S | -4,5 |

| Q | 3,3 |

| P | 3,6 |

| F | 4,4 |

| L | 6,9 |

| C | 13,0 |

| BDE | 21,4 |

| M | 21,9 |

| K | 39,6 |

| J | 40,8 |

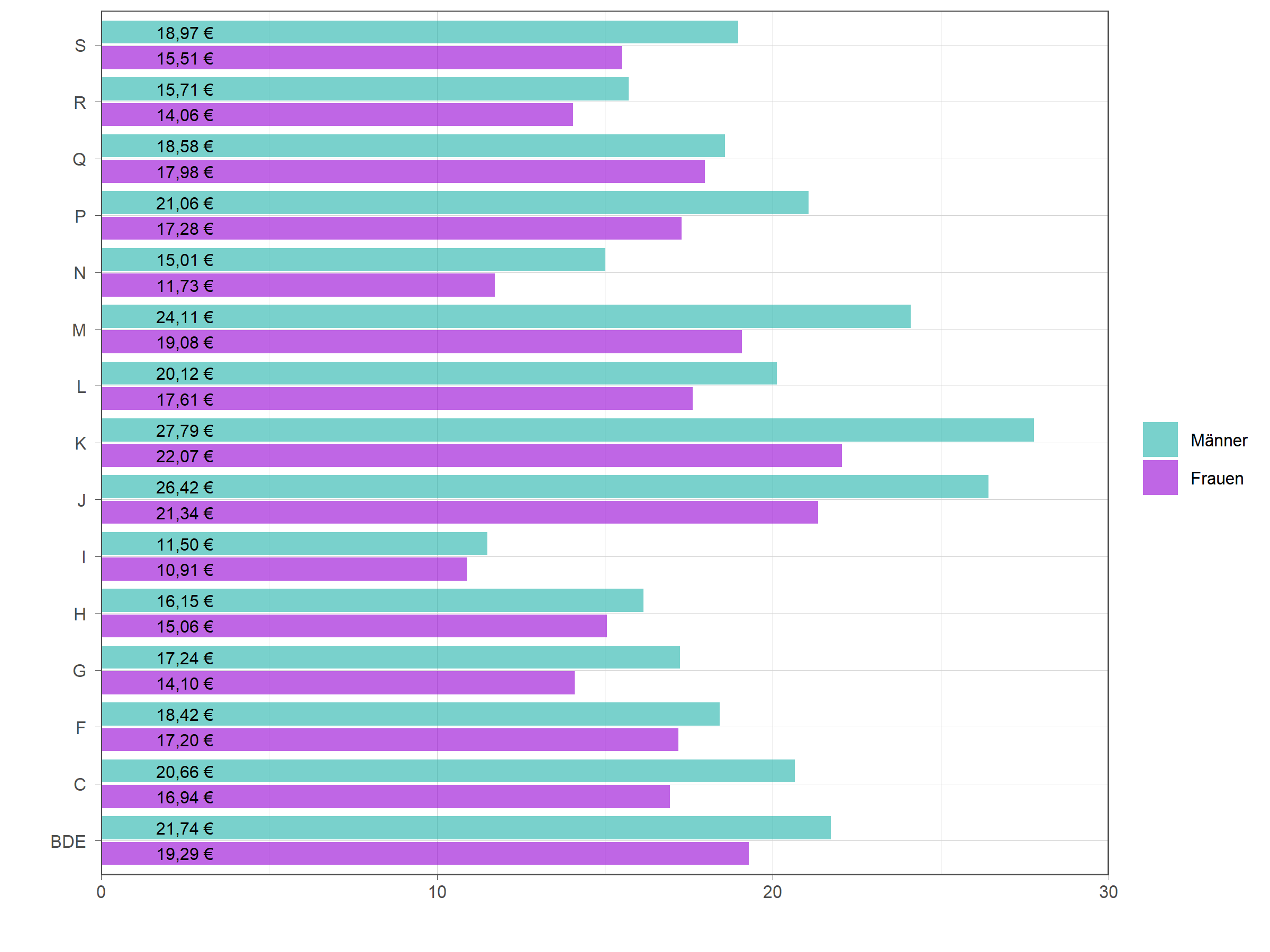

Österreichweit ergab sich für Voll- und Teilzeitbeschäftigte zusammen ein Medianwert von rund 17,49 Euro pro Stunde brutto. Die Vollzeitbeschäftigten erreichten einen Stundenlohn von 18,26 Euro, die Teilzeitbeschäftigten lagen bei 15,95 Euro je Stunde. Die höchsten Stundenlöhne wurden in Österreich im Wirtschaftsbereich Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 24,60 Euro erzielt, die niedrigsten Bruttostundenlöhne wurden in Österreich wie in Tirol im Beherbergungs- und Gastronomiewesen bezahlt.

Betrachtet man die Voll- und Teilzeitbeschäftigten insgesamt, so waren die Bruttostundengehälter der Frauen mit Ausnahme des Grundstücks- und Wohnungswesen in allen Wirtschaftsabteilungen geringer als jene der Männer. Die größten Anteile an Teilzeitarbeit mit über 50% konnten in den Wirtschaftsabteilungen Gesundheits- und Sozialwesen und Erziehung und Unterricht festgestellt werden. In diesen Wirtschaftsbereichen war der Frauenanteil bei den Teilzeitbeschäftigten mit 74,3% und 60,7% ebenfalls sehr hoch. Die Bruttostundenlohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind in diesen Wirtschaftssektoren allerdings im mittleren bis unteren Bereich. Die Frauen verdienen in diesen Sektoren rund 8,8% und 19,8% weniger als ihre männlichen Kollegen. Im Bereich Beherbergung und Gastronomie ist der Unterschied deutlich kleiner. Die Frauen verdienen hier in etwa 4,1% weniger pro Stunde als die Männer. Der Teilzeitanteil in dieser Wirtschaftsabteilung liegt bei 59,9% und mit 54,6% sind nur geringfügig mehr Frauen als Männer in diesen Bereich tätig. Der Anteil an Teilzeitbeschäftigten ist im Bergbau, Energie- und Wasserversorgung mit 15,6% am niedrigsten und teilt sich mit 18,8% zu 81,2% zwischen Frauen und Männern auf. Die Bruttostundenlöhne in diesem Wirtschaftsbereich liegen bei den Männern bei 23.10 Euro die Stunde und bei den Frauen bei 17.80 Euro die Stunde.

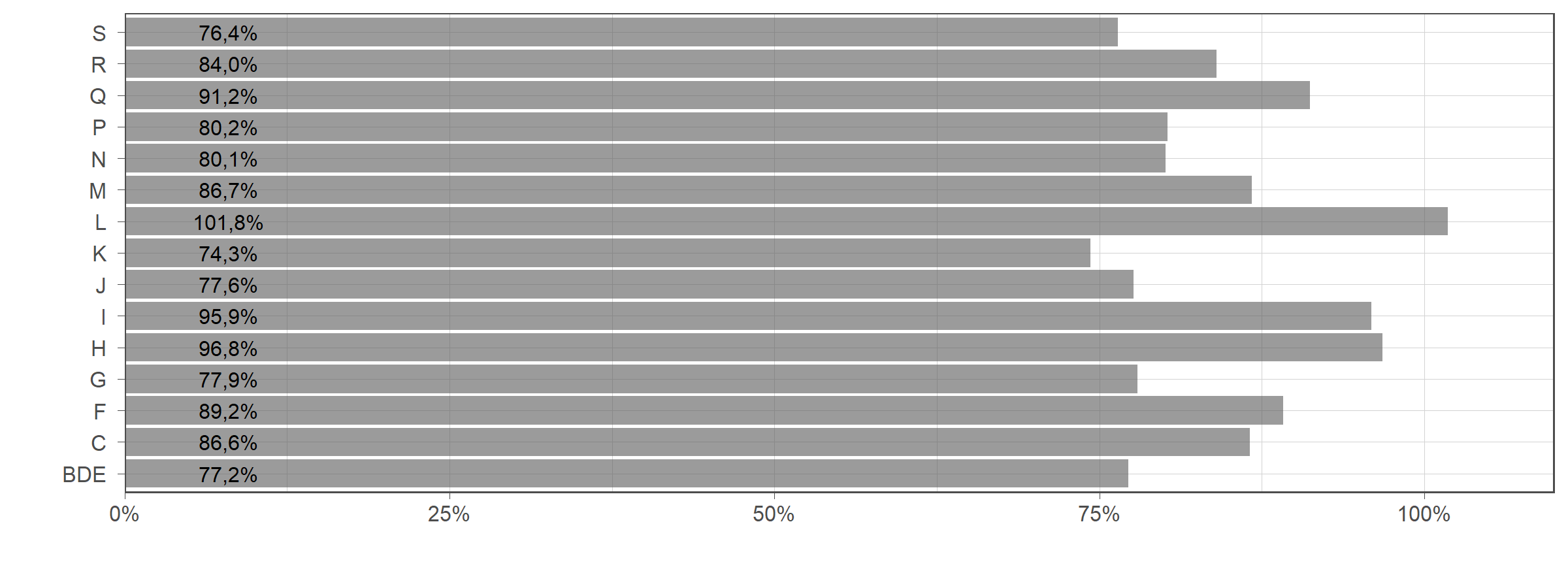

Den größten Stundenlohnunterschied gab es in den Bereichen Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleitungen. Hier erhielten die Frauen nur 74,3% der Stundenverdienste der Männer. Die Abbildungen 37 und 39 zeigen die Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern nach Wirtschaftsbereichen und den Anteil der Stundenverdienste der Frauen gemessen an jenen der Männer.

Abbildung 41: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Tirol

| ÖNACE | Frauen | Männer |

|---|---|---|

| BDE | 17,82 | 23,07 |

| C | 18,03 | 20,82 |

| F | 16,65 | 18,67 |

| G | 13,73 | 17,61 |

| H | 15,17 | 15,67 |

| I | 11,82 | 12,32 |

| J | 19,17 | 24,69 |

| K | 20,24 | 27,22 |

| L | 19,53 | 19,18 |

| M | 18,18 | 20,95 |

| N | 11,21 | 14,00 |

| P | 17,34 | 21,61 |

| Q | 18,54 | 20,32 |

| R | 13,62 | 16,20 |

| S | 15,65 | 20,47 |

Abbildung 42: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 in Prozent in Tirol

| ÖNACE | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| BDE | 77,2 |

| C | 86,6 |

| F | 89,2 |

| G | 77,9 |

| H | 96,8 |

| I | 95,9 |

| J | 77,6 |

| K | 74,3 |

| L | 101,8 |

| M | 86,7 |

| N | 80,1 |

| P | 80,2 |

| Q | 91,2 |

| R | 84,0 |

| S | 76,4 |

Abbildung 43: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Wirtschaftsklassen in Österreich

| ÖNACE | Frauen | Männer |

|---|---|---|

| BDE | 19,29 | 21,74 |

| C | 16,94 | 20,66 |

| F | 17,20 | 18,42 |

| G | 14,10 | 17,24 |

| H | 15,06 | 16,15 |

| I | 10,91 | 11,50 |

| J | 21,34 | 26,42 |

| K | 22,07 | 27,79 |

| L | 17,61 | 20,12 |

| M | 19,08 | 24,11 |

| N | 11,73 | 15,01 |

| P | 17,28 | 21,06 |

| Q | 17,98 | 18,58 |

| R | 14,06 | 15,71 |

| S | 15,51 | 18,97 |

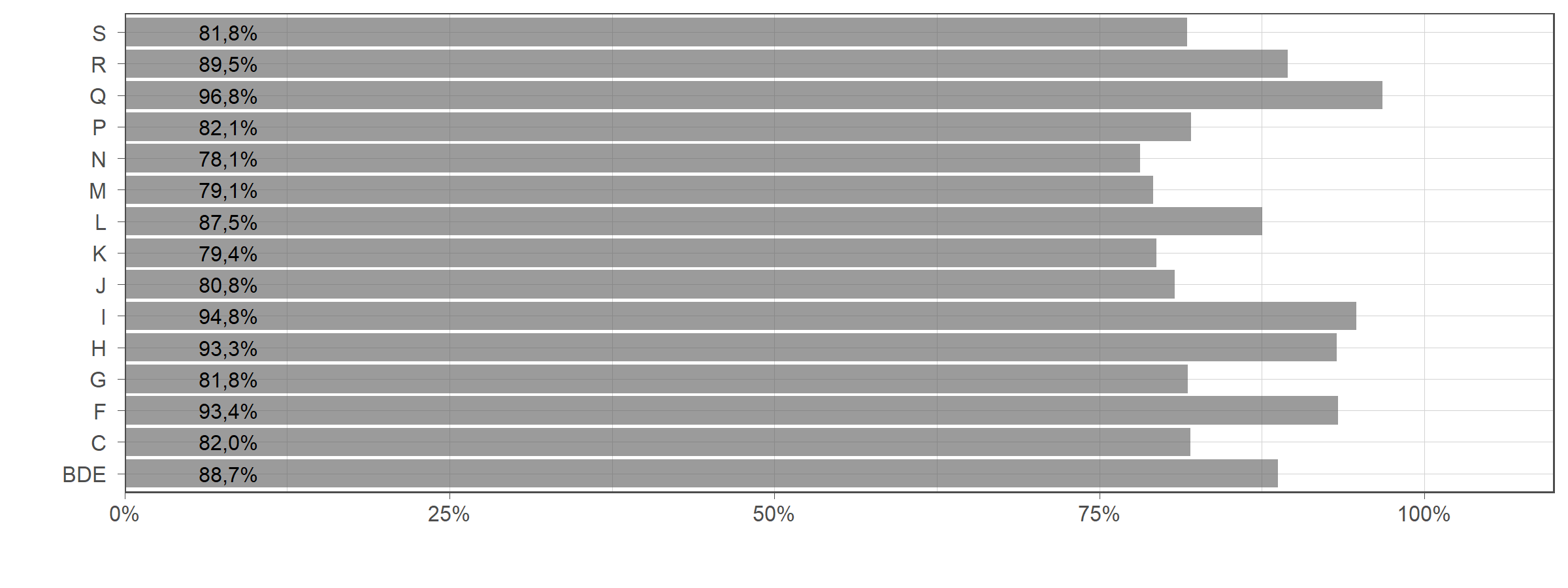

Abbildung 44: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 in Prozent in Österreich

| ÖNACE | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| BDE | 88,7 |

| C | 82,0 |

| F | 93,4 |

| G | 81,8 |

| H | 93,3 |

| I | 94,8 |

| J | 80,8 |

| K | 79,4 |

| L | 87,5 |

| M | 79,1 |

| N | 78,1 |

| P | 82,1 |

| Q | 96,8 |

| R | 89,5 |

| S | 81,8 |

Tabelle 5 zeigt die Dezilwerte nach Beschäftigungsausmaß für Frauen und Männer. Weiters aufgeführt ist das arithmetische Mittel (Mean), die S80/S20 Quote und die Absolutzahl der unselbstständig Beschäftigten (USB) in der jeweiligen Kategorie. Die S80/S20 Quote drückt aus, um wie viel Mal höher die Stundenlöhne der 20% unselbständig Beschäftigten mit den höchsten Stundenverdiensten gegenüber jenen 20% Beschäftigten mit den niedrigsten Stundenlöhnen sind. Interessant ist die Tatsache, dass die Schere zwischen dem Einkommen der Männer und jenem der Frauen umso weiter aufgeht, je höher der Stundenverdienst ist. Im ersten Dezil beträgt der Einkommensunterschied lediglich 10,4%, im zweiten 17,8%, im 8. Dezil bereits 24,7% und im 9. Dezil sogar 31,1%.

| Dezile | Voll- und Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | Gesamt | Frauen | Männer | |

| in EURO | |||||||||

| 1. Dezil | 11,05 | 10,78 | 11,90 | 11,43 | 10,54 | 12,28 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |

| 2. Dezil | 12,78 | 11,88 | 14,00 | 13,40 | 11,97 | 14,26 | 12,00 | 11,80 | 12,70 |

| 3. Dezil | 14,25 | 13,06 | 15,63 | 14,94 | 13,12 | 15,74 | 13,18 | 12,99 | 14,94 |

| 4. Dezil | 15,73 | 14,20 | 17,14 | 16,30 | 14,39 | 17,21 | 14,68 | 14,08 | 16,81 |

| Median | 17,24 | 15,51 | 18,66 | 17,98 | 15,73 | 18,72 | 16,13 | 15,37 | 18,27 |

| 6. Dezil | 18,97 | 16,99 | 20,43 | 19,62 | 17,34 | 20,46 | 17,66 | 16,77 | 20,36 |

| 7. Dezil | 21,05 | 18,94 | 22,90 | 21,87 | 19,38 | 22,85 | 19,80 | 18,52 | 23,02 |

| 8. Dezil | 24,19 | 21,42 | 26,71 | 25,45 | 22,12 | 26,79 | 22,45 | 20,93 | 26,40 |

| 9. Dezil | 30,46 | 25,90 | 33,96 | 32,42 | 27,76 | 33,93 | 27,31 | 24,73 | 34,12 |

| Mean | 19,64 | 17,36 | 21,48 | 20,45 | 17,90 | 21,51 | 18,28 | 16,97 | 21,36 |

| S80/S20 | 1,89 | 1,80 | 1,91 | 1,90 | 1,85 | 1,88 | 1,87 | 1,77 | 2,08 |

| USB | 242.415 | 108.462 | 133.952 | 152.082 | 44.943 | 107.139 | 90.333 | 63.520 | 26.813 |

Im Vergleich mit der Verdienststrukturerhebung 2018 zeigt sich eine Erhöhung der Bruttostundenlöhne in Tirol um rund 14,7%. Die Stundenverdienste der Frauen stiegen im Beobachtungszeitraum um rund 16,4%, jene der Männer um rund 15,3%.

Die Bruttostundenlöhne der Teilzeitbeschäftigten stiegen von 2018 bis 2022 um 20,6%, die der Vollzeitbeschäftigten lediglich um 14,5%.

| TIROL | ÖSTERREICH | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | Teilzeit | Vollzeit | Insgesamt | |

| Frauen | 17,9 | 14,2 | 16,4 | 18,6 | 16,5 | 17,1 |

| Männer | 21,2 | 14,8 | 15,3 | 27,1 | 14,4 | 14,9 |

| Insgesamt | 20,6 | 14,5 | 14,7 | 22,1 | 14,9 | 16,0 |

Bei den Frauen erhöhten sich die Stundenverdienste in allen Wirtschaftsabteilungen mit Ausnahme der Abteilung Bergbau, Energieversorgung und Wasserversorgung. Nennenswerte Steigerungen verzeichneten die Bereiche Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+25,3%), Erbringung von sonstigen Dienstleistungen (+23,7%), das Grundstücks- und Wohnungswesen (+22,8%) und der Bereich Herstellung von Waren (+22,6%).

Die Stundenlöhne der Männer reduzierten sich in den Abteilungen Grundstücks- und Wohnungswesen (-4,9%) und in der Abteilung Verkehr- und Lagerei (-2,3%). Zu den größten Steigerungen der Stundenlöhne kam es bei den Männern in den Wirtschaftsabteilungen Bergbau, Energieversorgung und Wasserversorgung (+27,6%) und in der Erbringung von sonstigen Dienstleistungen mit +26,5%.

In der Abteilung Beherbergung und Gastronomie stiegen die Bruttostundenlöhne sowohl bei den Frauen (+15,2%) als auch bei den Männern (+20,3%).

| ÖNACE | Frauen | Männer |

|---|---|---|

| in Prozent | ||

| Bergbau, Energieversorgung und Wasserversorgung | 0,2 | 27,6 |

| Herstellung von Waren | 22,6 | 19,6 |

| Bau | 20,1 | 14,6 |

| Handel | 13,7 | 21,3 |

| Verkehr- und Lagerei | 8,1 | -2,3 |

| Beherbergung und Gastronomie | 15,2 | 20,3 |

| Information und Kommunikation | 18,8 | 12,7 |

| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistern | 10,3 | 7,9 |

| Grundstücks- uns Wohnungswesen | 22,8 | -4,9 |

| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 25,3 | 16,9 |

| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 3,2 | 12,0 |

| Erziehung und Unterricht | 13,6 | 13,0 |

| Gesundheits- und Sozialwesen | 14,3 | 11,9 |

| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 11,1 | 16,8 |

| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 23,7 | 26,5 |

4.1 Bruttostundenverdienste nach Dauer der Betriebszugehörigkeit

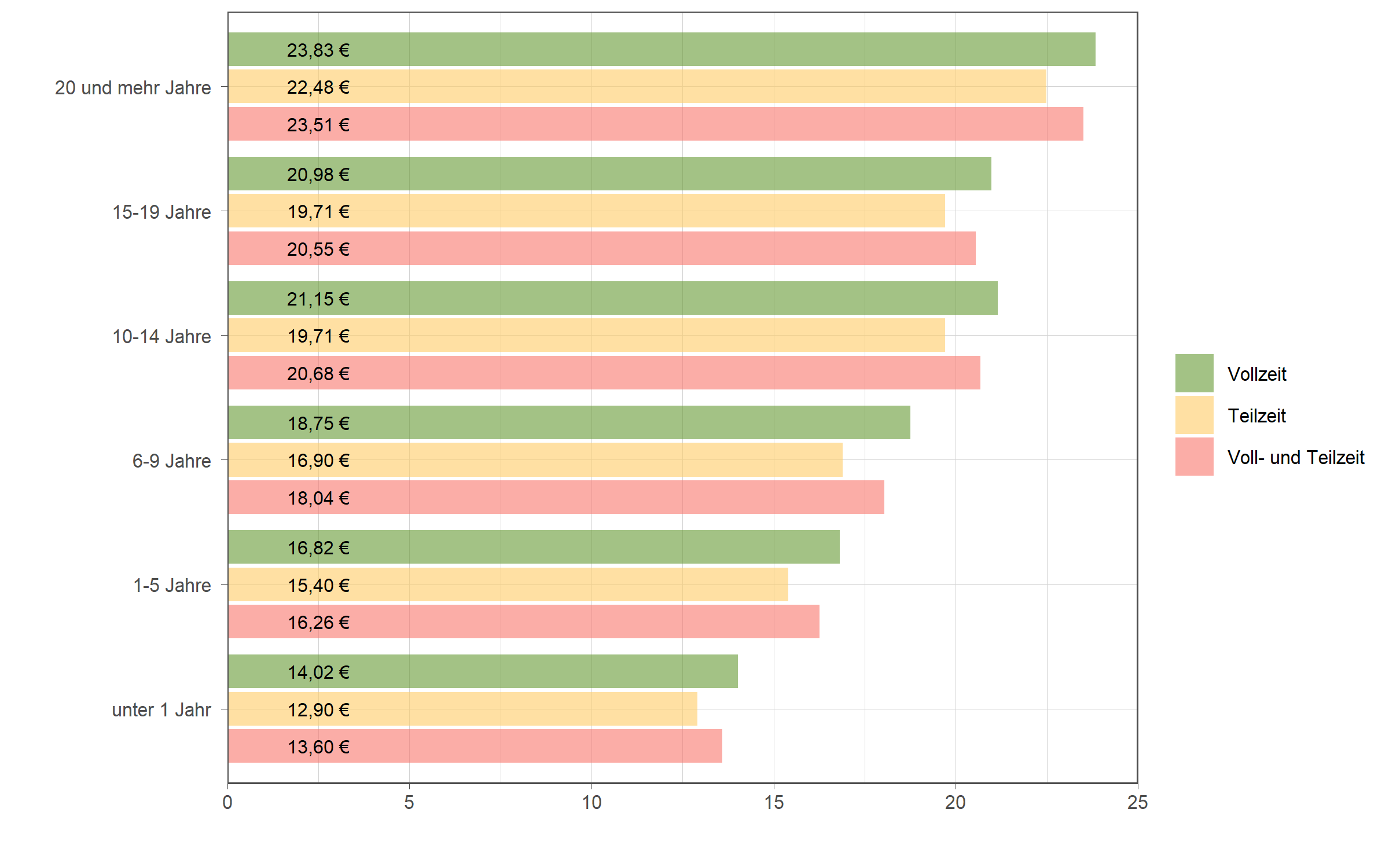

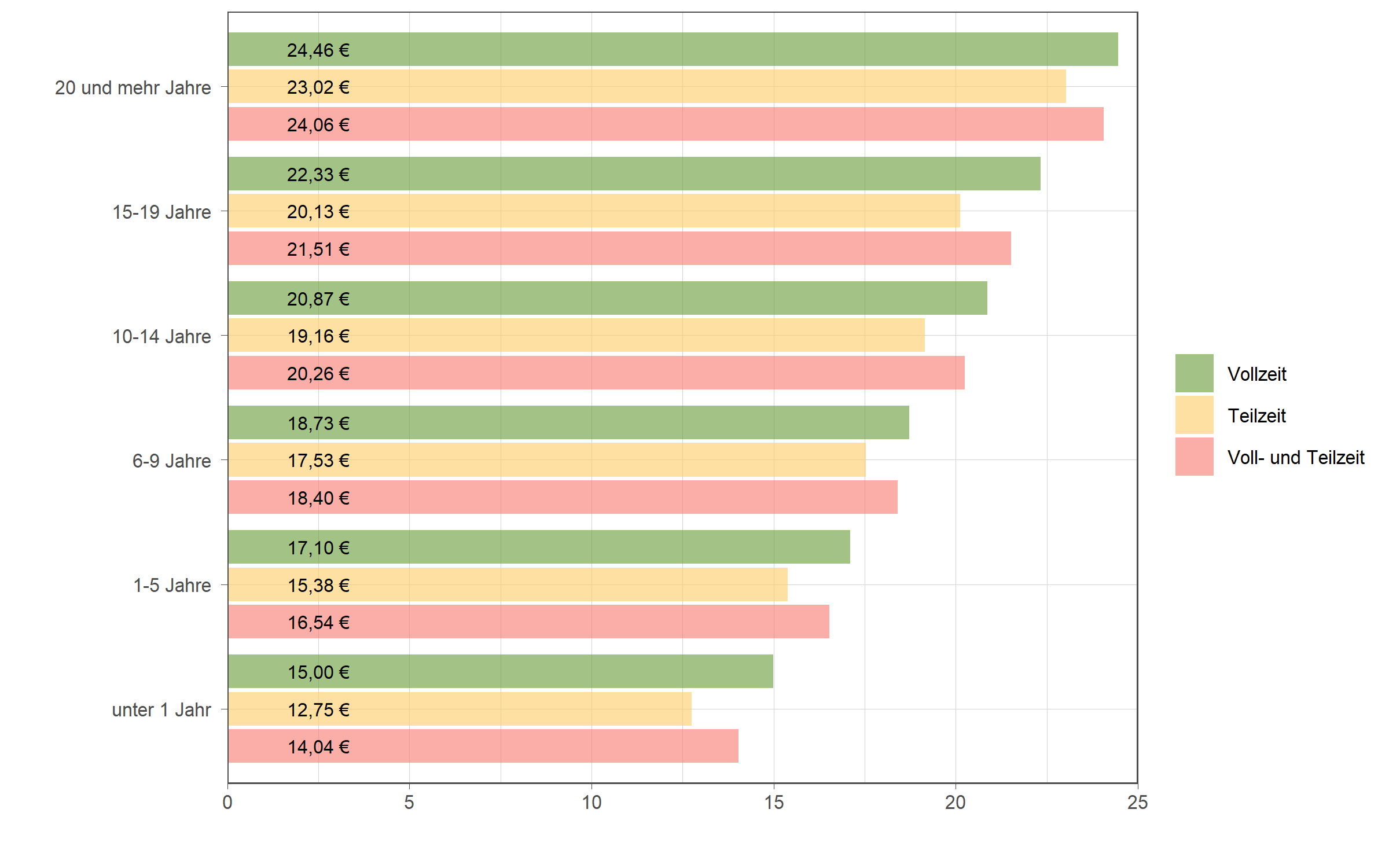

Ein deutlicher Zusammenhang konnte tirolweit zwischen den Bruttostundenverdiensten und der Dauer der Firmenzugehörigkeit festgestellt werden. Je länger die Beschäftigten im Unternehmen tätig waren, desto höher war deren Stundenlohn. Interessanterweise bleiben die Stundenlöhne bei einer Betriebszugehörigkeit von 10- 14 Jahren und 15 -19 Jahren gleich. Erst ab einer Betriebszugehörigkeit von 20 und mehr Jahren sind die Bruttostundenlöhne wieder signifikant höher. In dieser Beschäftigungsgruppe waren es 2022 um etwa 72,8% mehr als bei einer Betriebszugehörigkeit von bis zu einem Jahr.

Teilzeitbeschäftigte, die 20 oder mehr Jahre im selben Unternehmen tätig sind, erhalten einen Stundenlohn, der um rund 74,4% über jenen Beschäftigten liegt die weniger als ein Jahr dem Betrieb angehören. Bei den Vollzeitbeschäftigten liegt dieser Unterschied genau bei 70,0%.

Abbildung 45: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Tirol

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| unter 1 Jahr | 12,90 | 14,02 | 13,60 |

| 1-5 Jahre | 15,40 | 16,82 | 16,26 |

| 6-9 Jahre | 16,90 | 18,75 | 18,04 |

| 10-14 Jahre | 19,71 | 21,15 | 20,68 |

| 15-19 Jahre | 19,71 | 20,98 | 20,55 |

| 20 und mehr Jahre | 22,48 | 23,83 | 23,51 |

Abbildung 46: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Österreich

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| unter 1 Jahr | 12,75 | 15,00 | 14,04 |

| 1-5 Jahre | 15,38 | 17,10 | 16,54 |

| 6-9 Jahre | 17,53 | 18,73 | 18,40 |

| 10-14 Jahre | 19,16 | 20,87 | 20,26 |

| 15-19 Jahre | 20,13 | 22,33 | 21,51 |

| 20 und mehr Jahre | 23,02 | 24,46 | 24,06 |

Abbildung 47: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Tirol

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | unter 1 Jahr | 12,73 |

| Frauen | 1-5 Jahre | 15,04 |

| Frauen | 6-9 Jahre | 17,08 |

| Frauen | 10-14 Jahre | 18,81 |

| Frauen | 15-19 Jahre | 18,37 |

| Frauen | 20 und mehr Jahre | 20,89 |

| Männer | unter 1 Jahr | 14,99 |

| Männer | 1-5 Jahre | 17,57 |

| Männer | 6-9 Jahre | 18,93 |

| Männer | 10-14 Jahre | 21,58 |

| Männer | 15-19 Jahre | 21,64 |

| Männer | 20 und mehr Jahre | 24,52 |

Abbildung 48: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Österreich

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | unter 1 Jahr | 12,75 |

| Frauen | 1-5 Jahre | 15,16 |

| Frauen | 6-9 Jahre | 17,08 |

| Frauen | 10-14 Jahre | 18,50 |

| Frauen | 15-19 Jahre | 19,63 |

| Frauen | 20 und mehr Jahre | 21,53 |

| Männer | unter 1 Jahr | 15,14 |

| Männer | 1-5 Jahre | 17,56 |

| Männer | 6-9 Jahre | 19,45 |

| Männer | 10-14 Jahre | 21,66 |

| Männer | 15-19 Jahre | 23,13 |

| Männer | 20 und mehr Jahre | 25,45 |

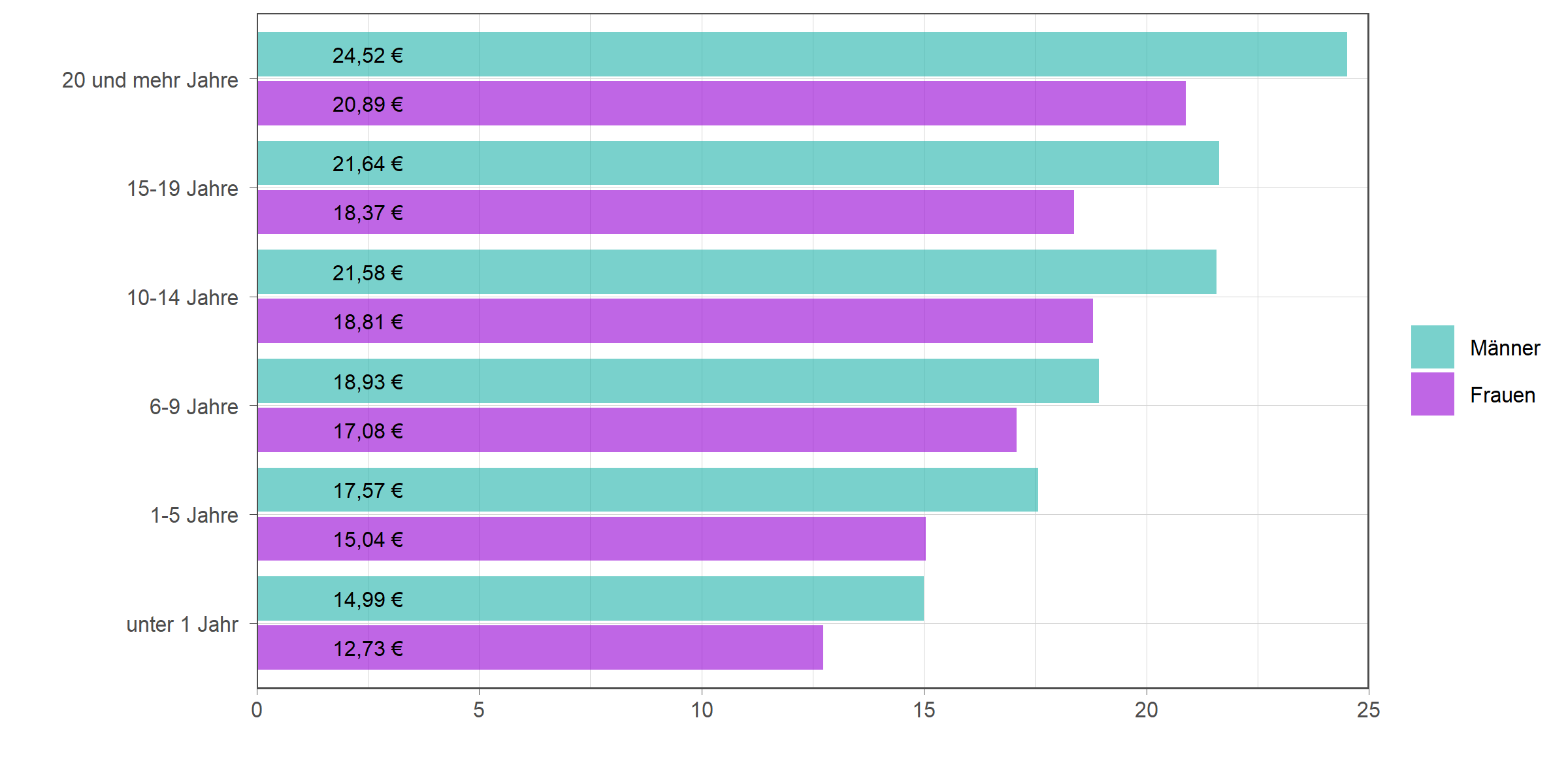

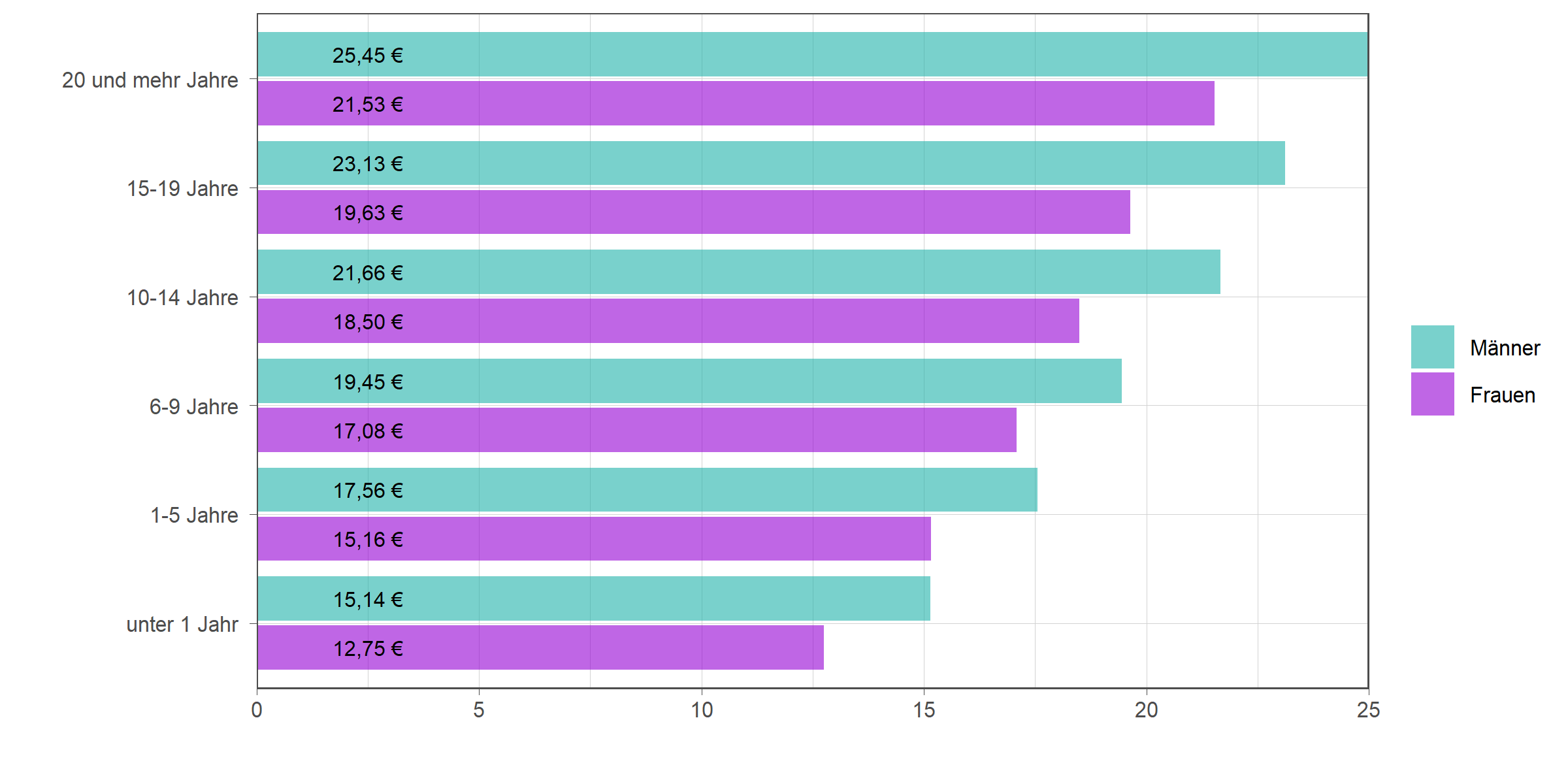

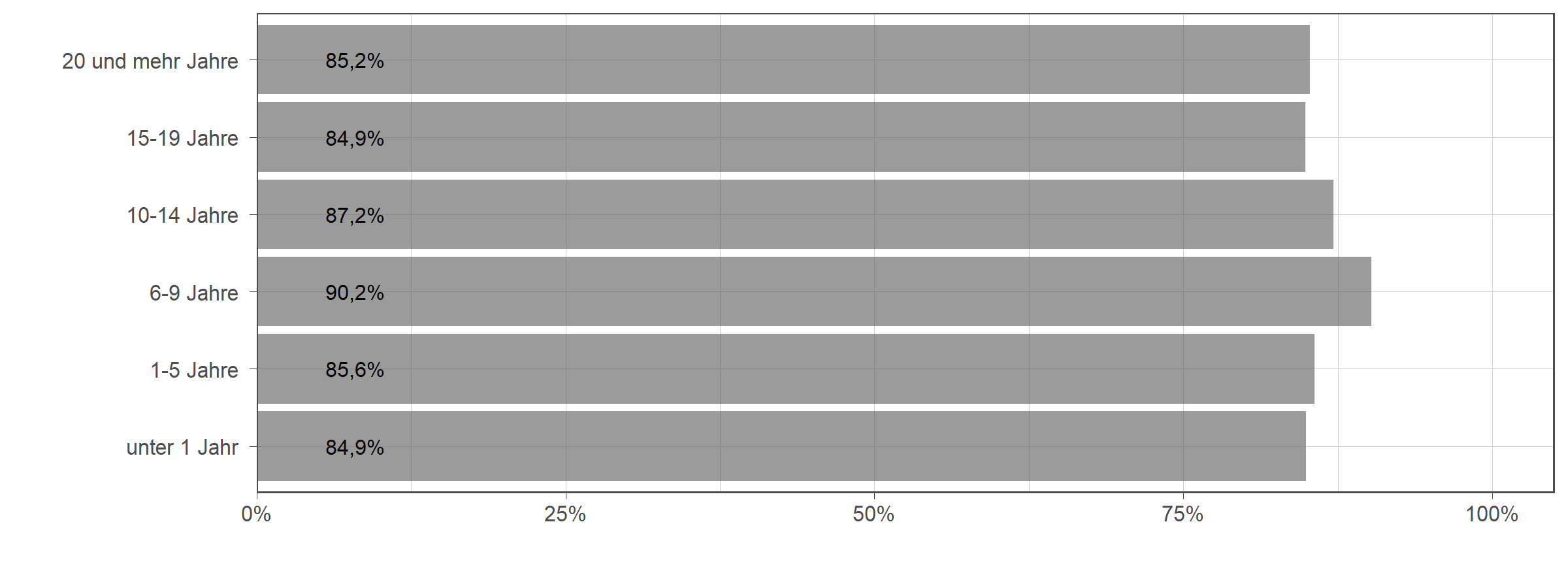

Bei einer Firmenzugehörigkeit von 6 bis 9 Jahren ist der Unterschied der Stundenverdienste der Frauen im Gegensatz zu jenen der Männer am niedrigsten. In dieser Gruppe erreichen die Frauen zirka 90,2% der männlichen Stundenlöhne (siehe Abbildung 47). Generell ist jedoch zu bemerken, dass die Dauer der Betriebszugehörigkeit keinen signifikanten Einfluss auf die unterschiedlichen Bruttostundenlöhne zwischen Männern und Frauen hat.

Abbildung 49: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Prozent in Tirol

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| unter 1 Jahr | 84,9 |

| 1-5 Jahre | 85,6 |

| 6-9 Jahre | 90,2 |

| 10-14 Jahre | 87,2 |

| 15-19 Jahre | 84,9 |

| 20 und mehr Jahre | 85,2 |

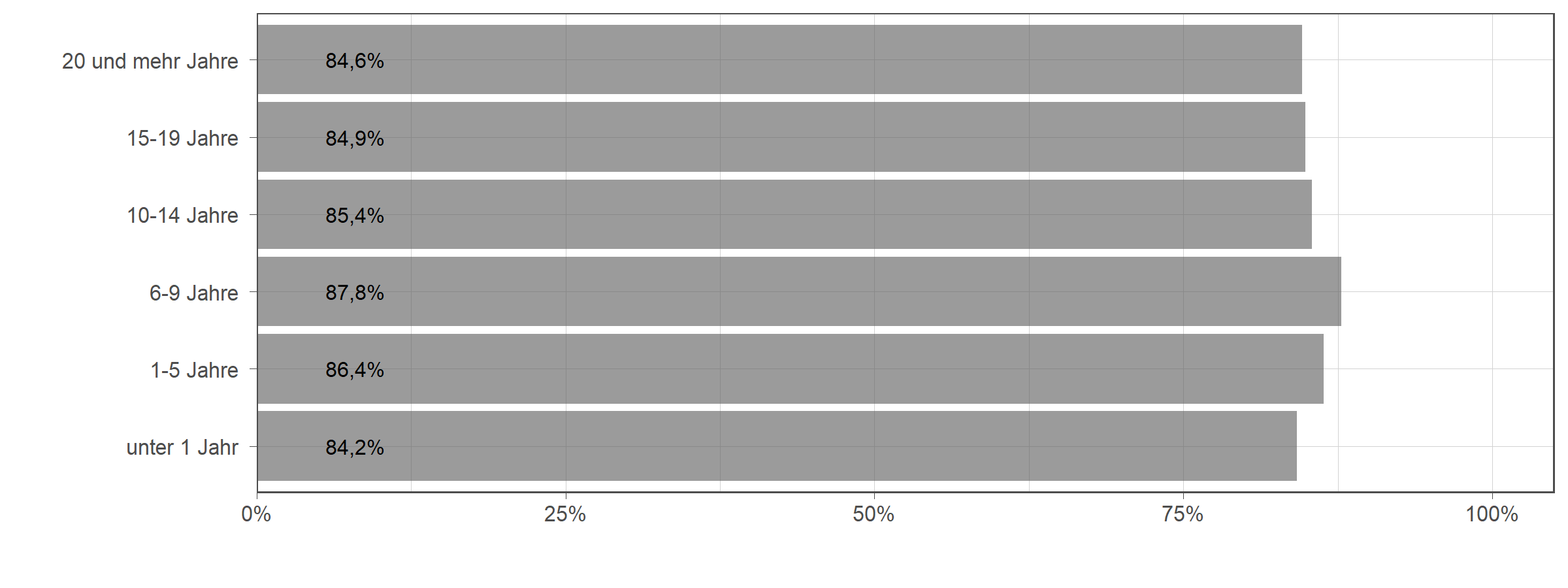

Abbildung 50: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Dauer der Betriebszugehörigkeit in Prozent in Österreich

| Dauer der Betriebszugehörigkeit | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| unter 1 Jahr | 84,2 |

| 1-5 Jahre | 86,4 |

| 6-9 Jahre | 87,8 |

| 10-14 Jahre | 85,4 |

| 15-19 Jahre | 84,9 |

| 20 und mehr Jahre | 84,6 |

4.2 Bruttostundenverdienste nach Berufsgruppen

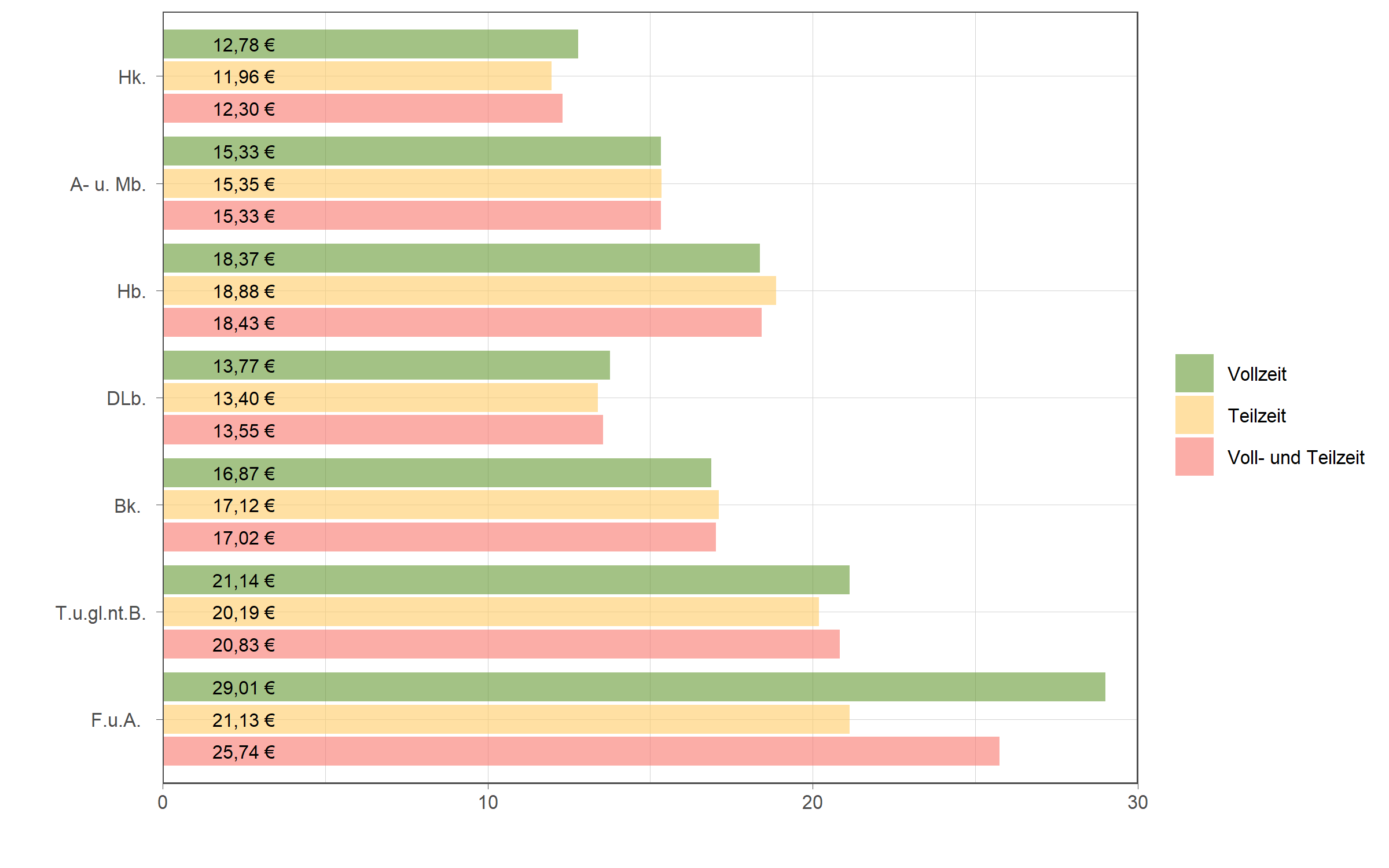

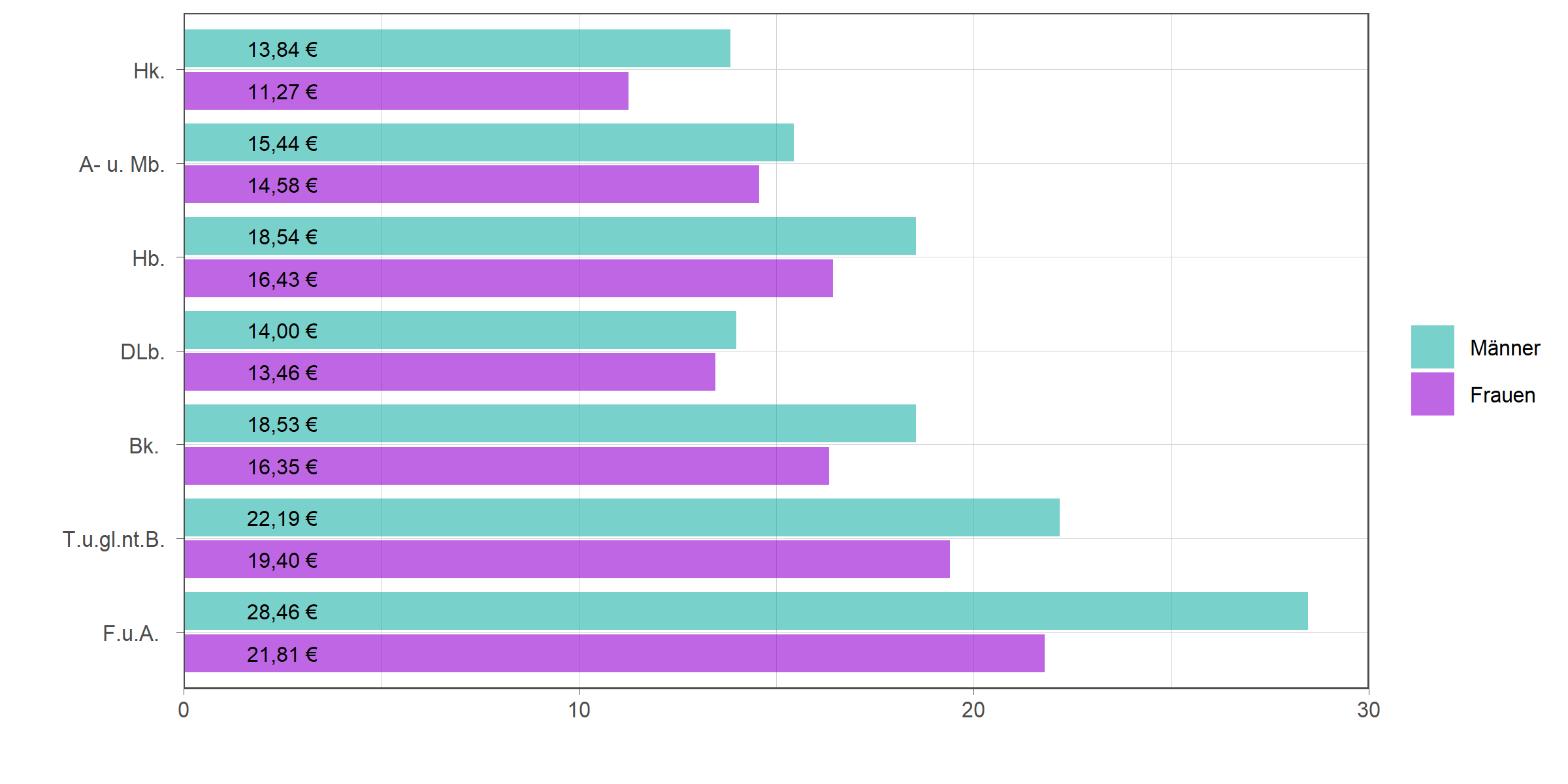

Führungskräfte und Akademiker erzielen unter den Vollzeitbeschäftigten die mit Abstand höchsten Bruttostundenverdienste, während Hilfskräfte sowie Beschäftigte in Dienstleistungsberufen am unteren Ende der Verdienstskala stehen.

Die Stundenlöhne von Führungskräften und Akademikern (Männer: €28,50; Frauen: €21,80) liegen damit rund doppelt so hoch wie jene von Hilfskräften (Männer: €13,80; Frauen: €11,30).

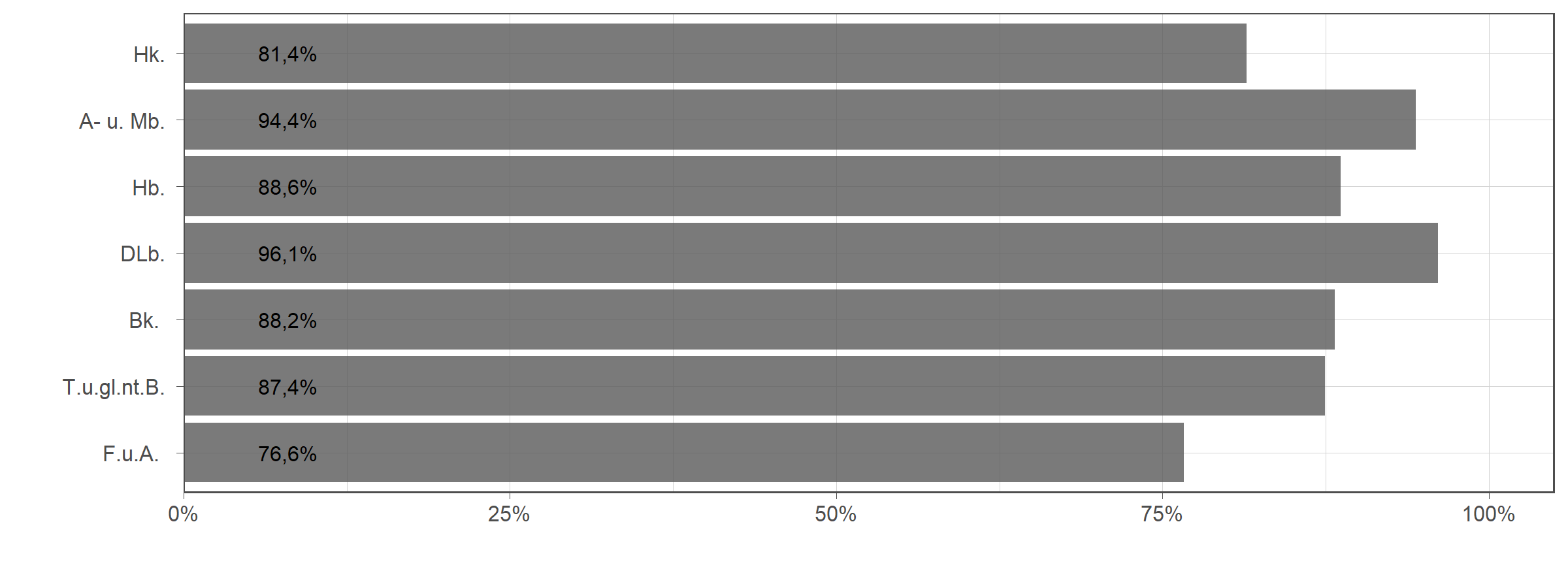

Auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede sind in dieser Berufsgruppe am deutlichsten: Frauen verdienen hier lediglich 76,6% der Männerlöhne. In den Dienstleistungsberufen fällt die Differenz hingegen vergleichsweise gering aus – Frauen erreichen dort rund 96,1% der Stundenlöhne ihrer männlichen Kollegen.

Eine Erläuterung der in den Tabellen und Grafiken verwendeten Abkürzungen der Berufsgruppen finden Sie auf Seite 10.

Abbildung 51: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Tirol

| Berufsgruppen | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| Führungskräfte und Akademiker | 21,13 | 29,01 | 25,74 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 20,19 | 21,14 | 20,83 |

| Bürokräfte | 17,12 | 16,87 | 17,02 |

| Dienstleistungsberufe | 13,40 | 13,77 | 13,55 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 18,88 | 18,37 | 18,43 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 15,35 | 15,33 | 15,33 |

| Hilfskräfte | 11,96 | 12,78 | 12,30 |

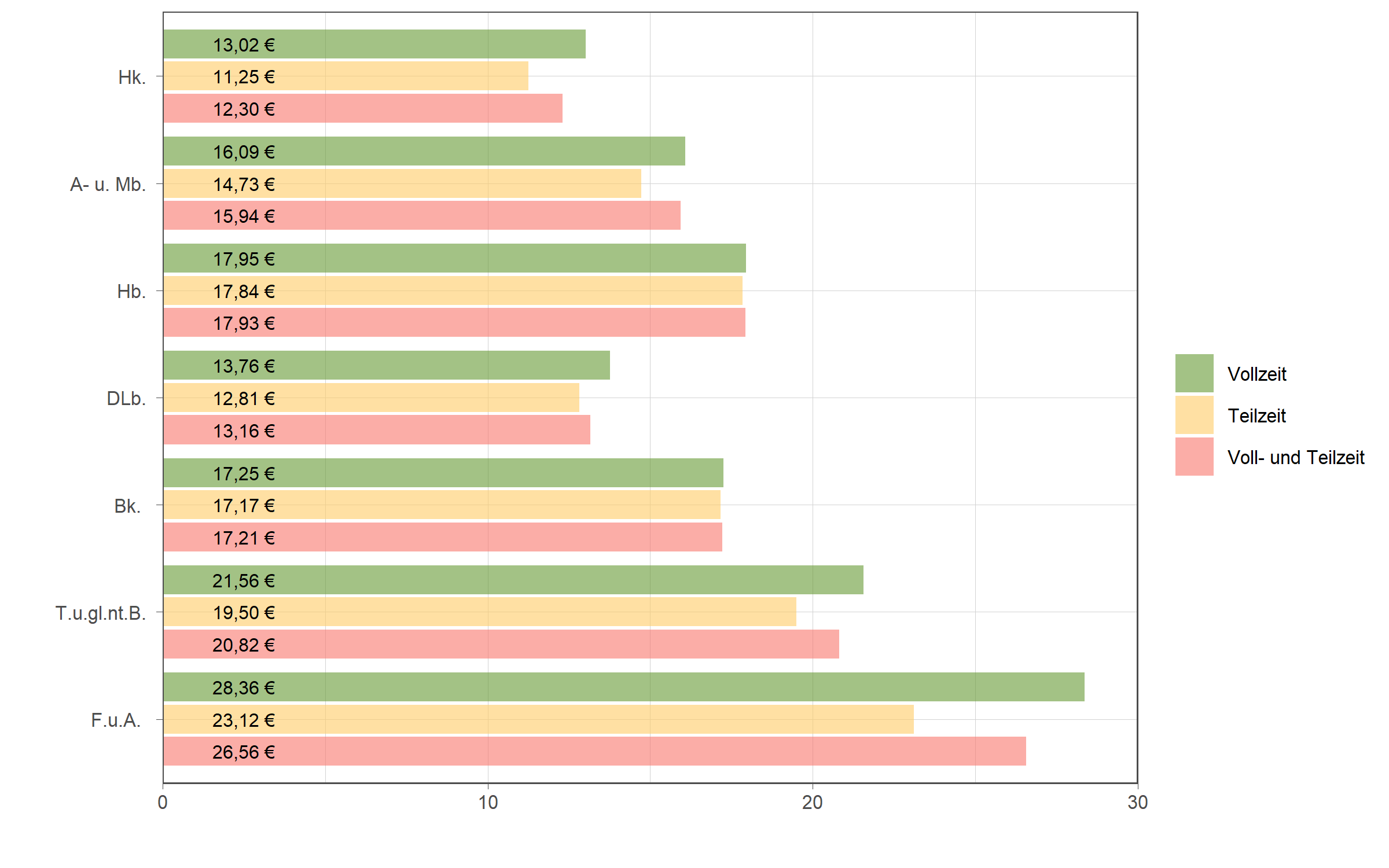

Abbildung 52: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Österreich

| Berufsgruppen | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| Führungskräfte und Akademiker | 23,12 | 28,36 | 26,56 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 19,50 | 21,56 | 20,82 |

| Bürokräfte | 17,17 | 17,25 | 17,21 |

| Dienstleistungsberufe | 12,81 | 13,76 | 13,16 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 17,84 | 17,95 | 17,93 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 14,73 | 16,09 | 15,94 |

| Hilfskräfte | 11,25 | 13,02 | 12,30 |

Abbildung 53: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Tirol

| Berufsgruppen | Frauen | Männer |

|---|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | 21,81 | 28,46 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 19,40 | 22,19 |

| Bürokräfte | 16,35 | 18,53 |

| Dienstleistungsberufe | 13,46 | 14,00 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 16,43 | 18,54 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 14,58 | 15,44 |

| Hilfskräfte | 11,27 | 13,84 |

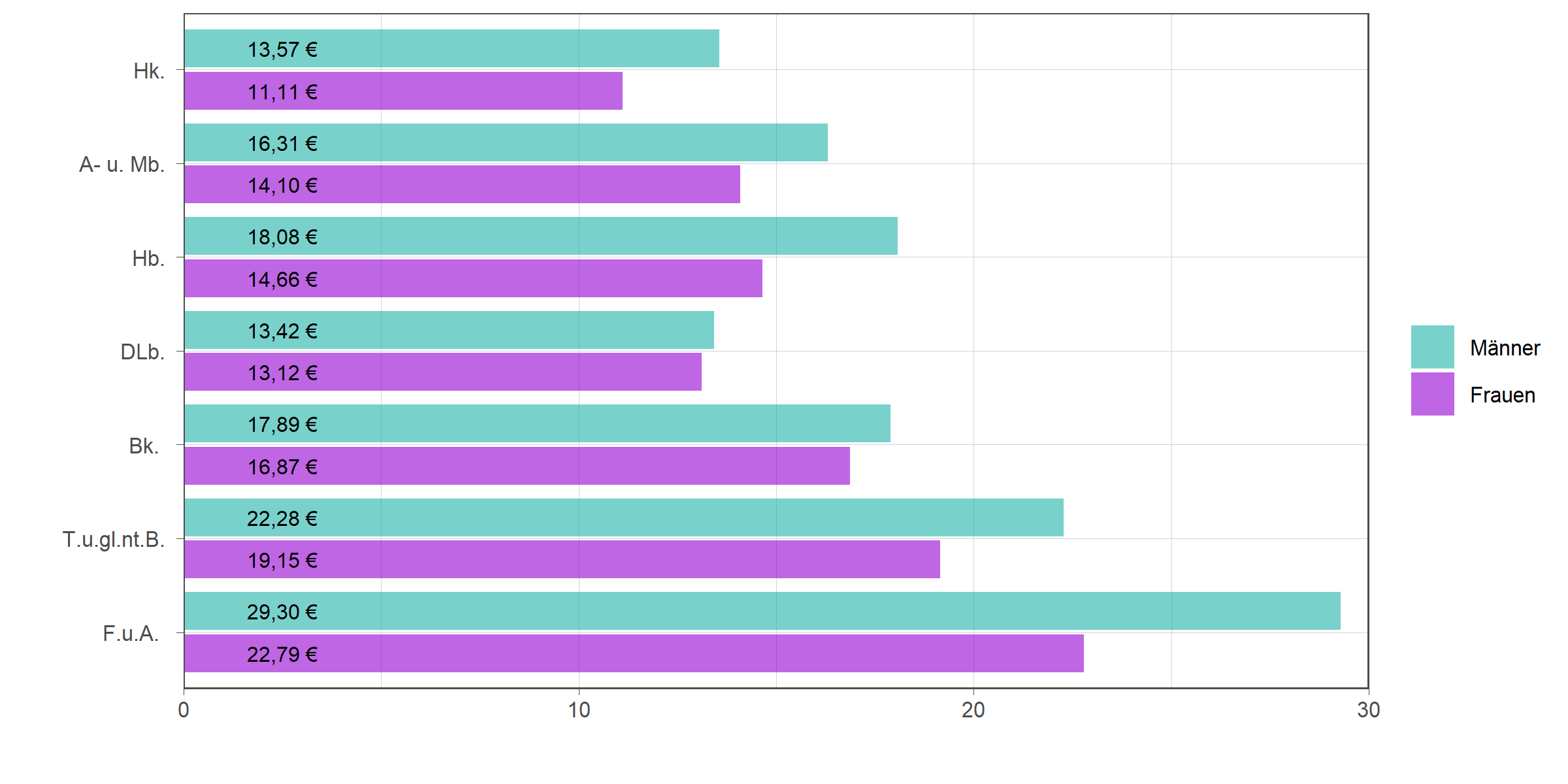

Abbildung 54: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Österreich

| Berufsgruppen | Frauen | Männer |

|---|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | 22,79 | 29,30 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 19,15 | 22,28 |

| Bürokräfte | 16,87 | 17,89 |

| Dienstleistungsberufe | 13,12 | 13,42 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 14,66 | 18,08 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 14,10 | 16,31 |

| Hilfskräfte | 11,11 | 13,57 |

Abbildung 55: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Prozent in Tirol

| Berufsgruppen | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | 76,6 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 87,4 |

| Bürokräfte | 88,2 |

| Dienstleistungsberufe | 96,1 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 88,6 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 94,4 |

| Hilfskräfte | 81,4 |

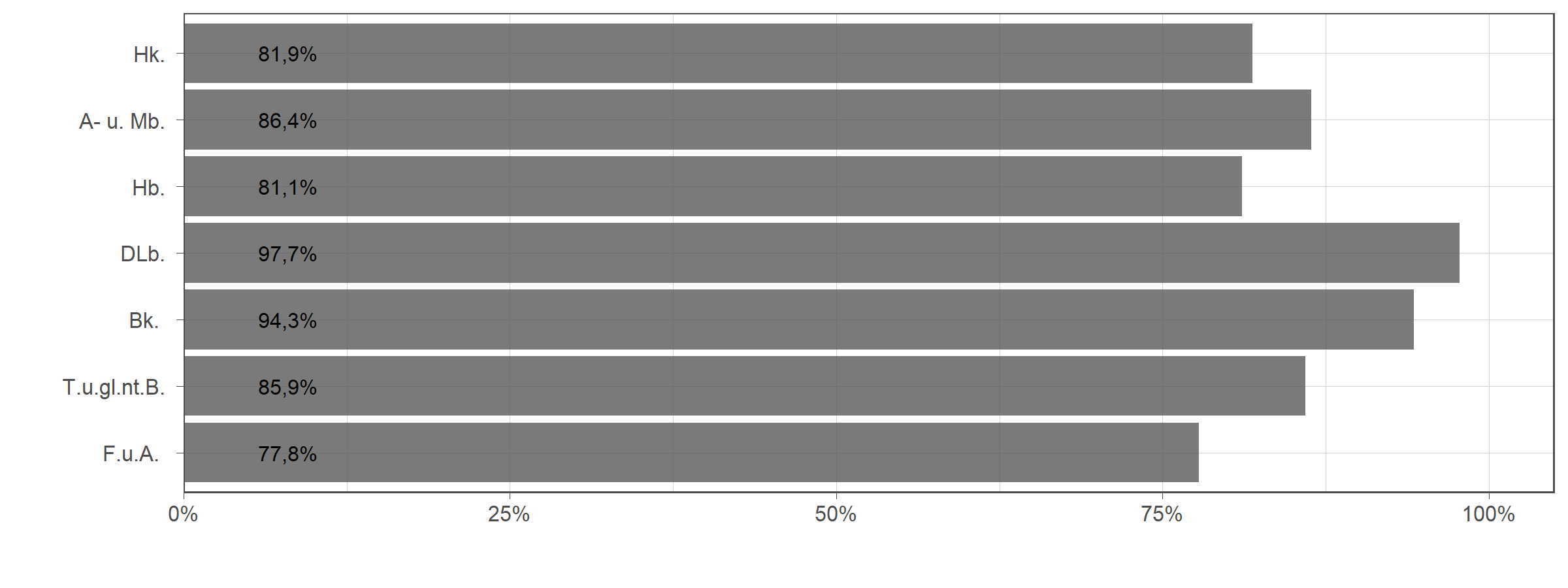

Abbildung 56: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Stellung im Beruf in Prozent in Österreich

| Berufsgruppen | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| Führungskräfte und Akademiker | 77,8 |

| Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe | 85,9 |

| Bürokräfte | 94,3 |

| Dienstleistungsberufe | 97,7 |

| Handwerks- und verwandte Berufe | 81,1 |

| Anlagen- und Maschienenbediener | 86,4 |

| Hilfskräfte | 81,9 |

4.3 Bruttostundenverdienste nach dem Lebensalter

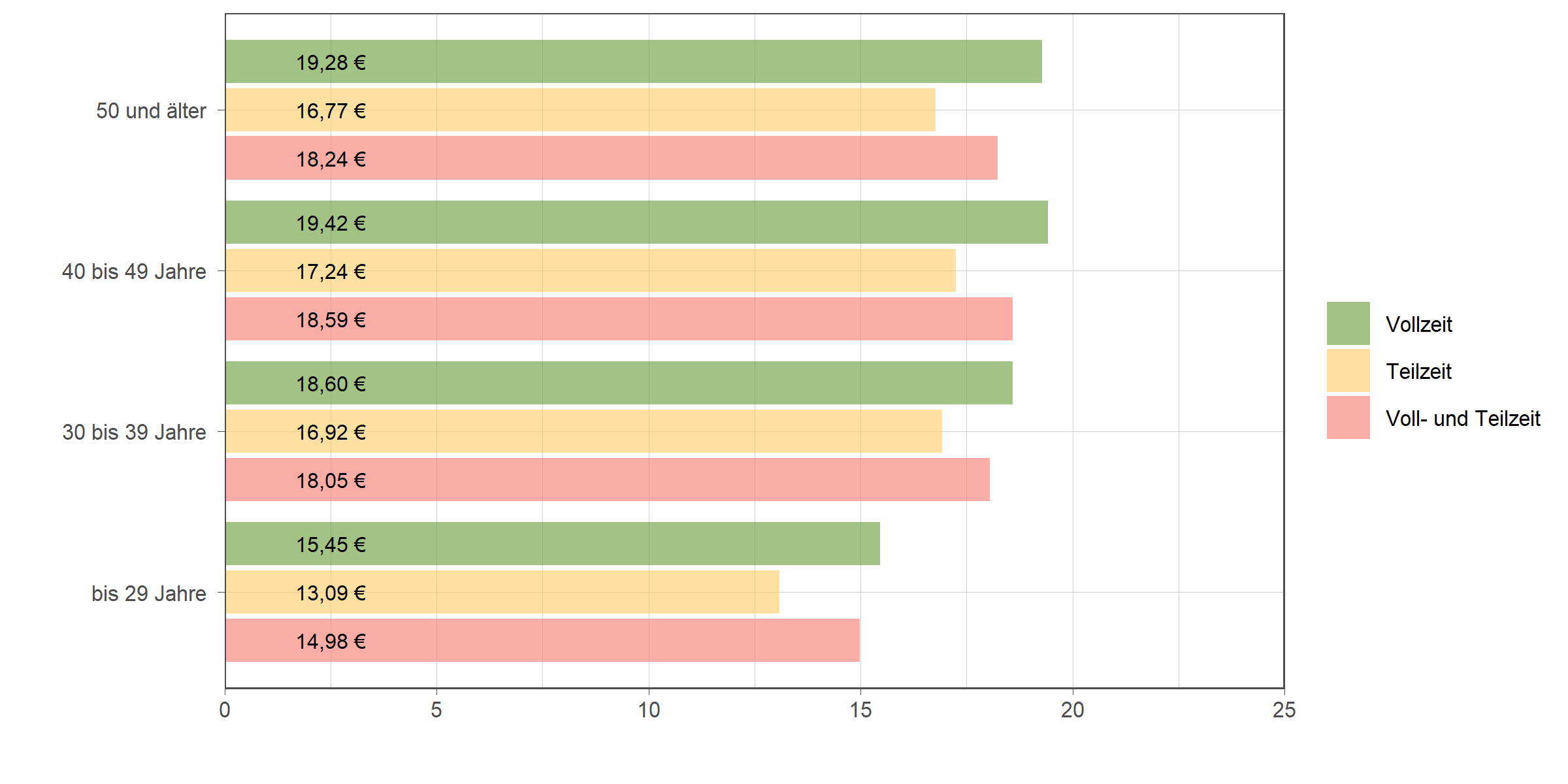

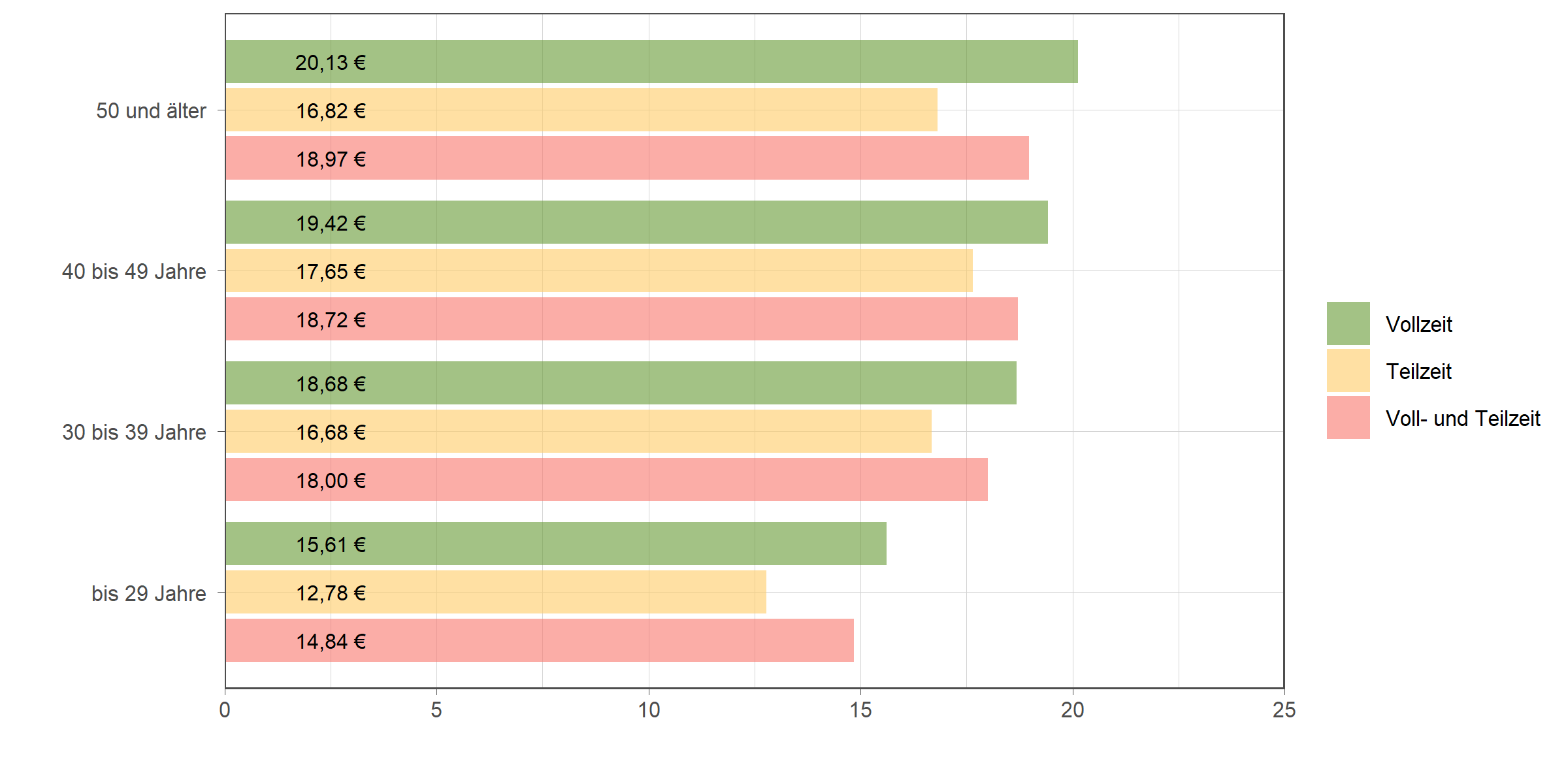

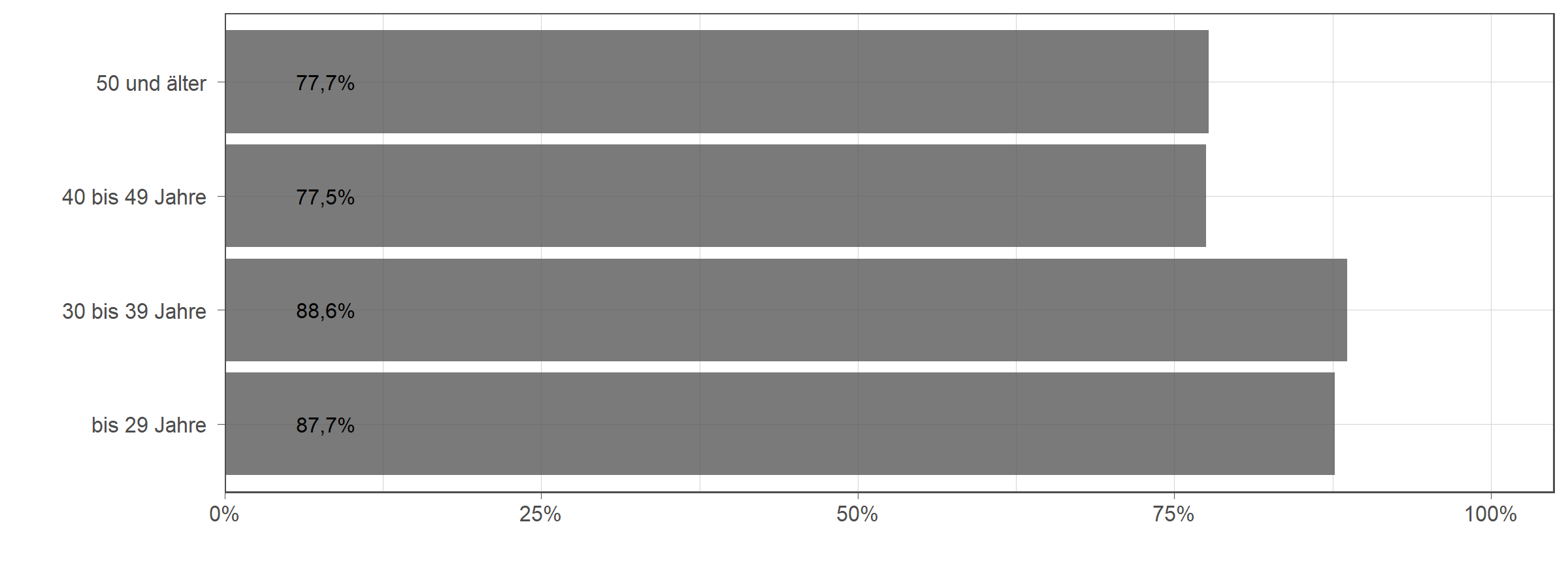

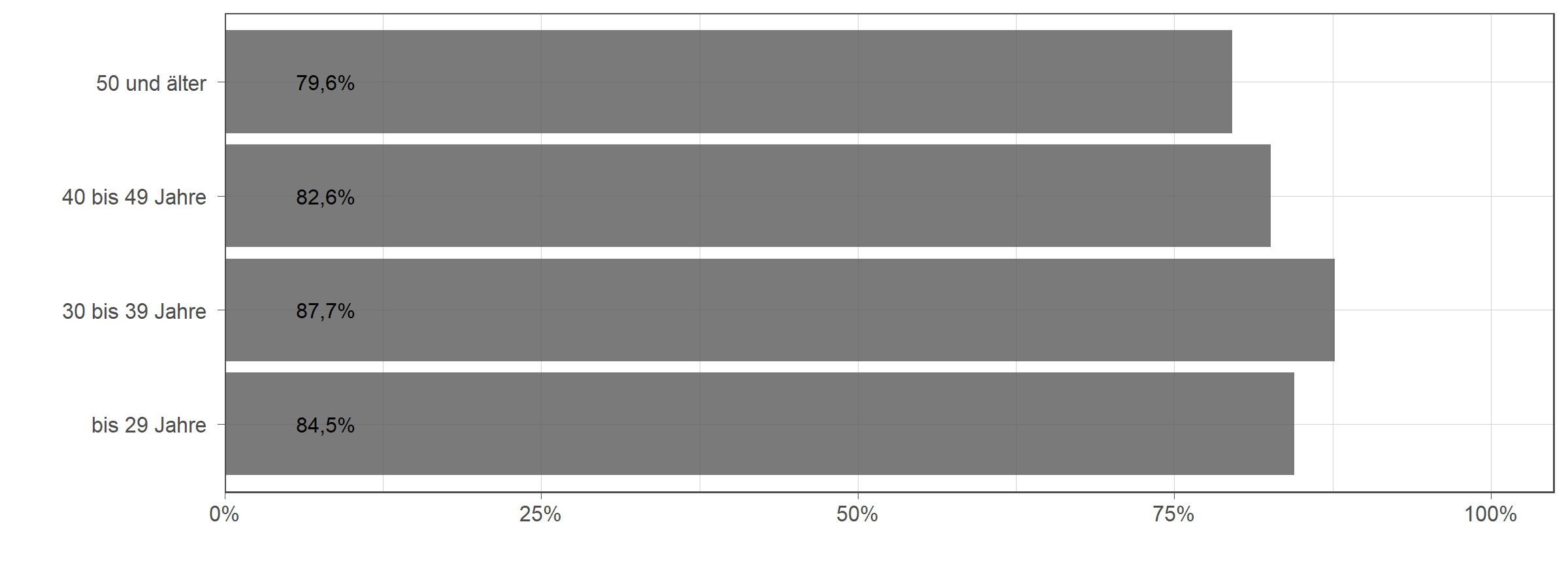

Ein entscheidender Einflussfaktor für den erzielten Stundenlohn stellt das Lebensalter dar. In Tirol lagen im Oktober 2022 die Stundenlöhne der Gruppe der bis 29 Jährigen bei rund 15,00 Euro. Die unselbständig Beschäftigten im Alter zwischen 30 und 39 Jahren verdienten im Schnitt um etwa 20% mehr und kamen auf einen Stundenlohn von 18,00 Euro. Bei älteren Personen (40 Jahre und älter) sind die Stundenverdienste nur mehr marginal höher.

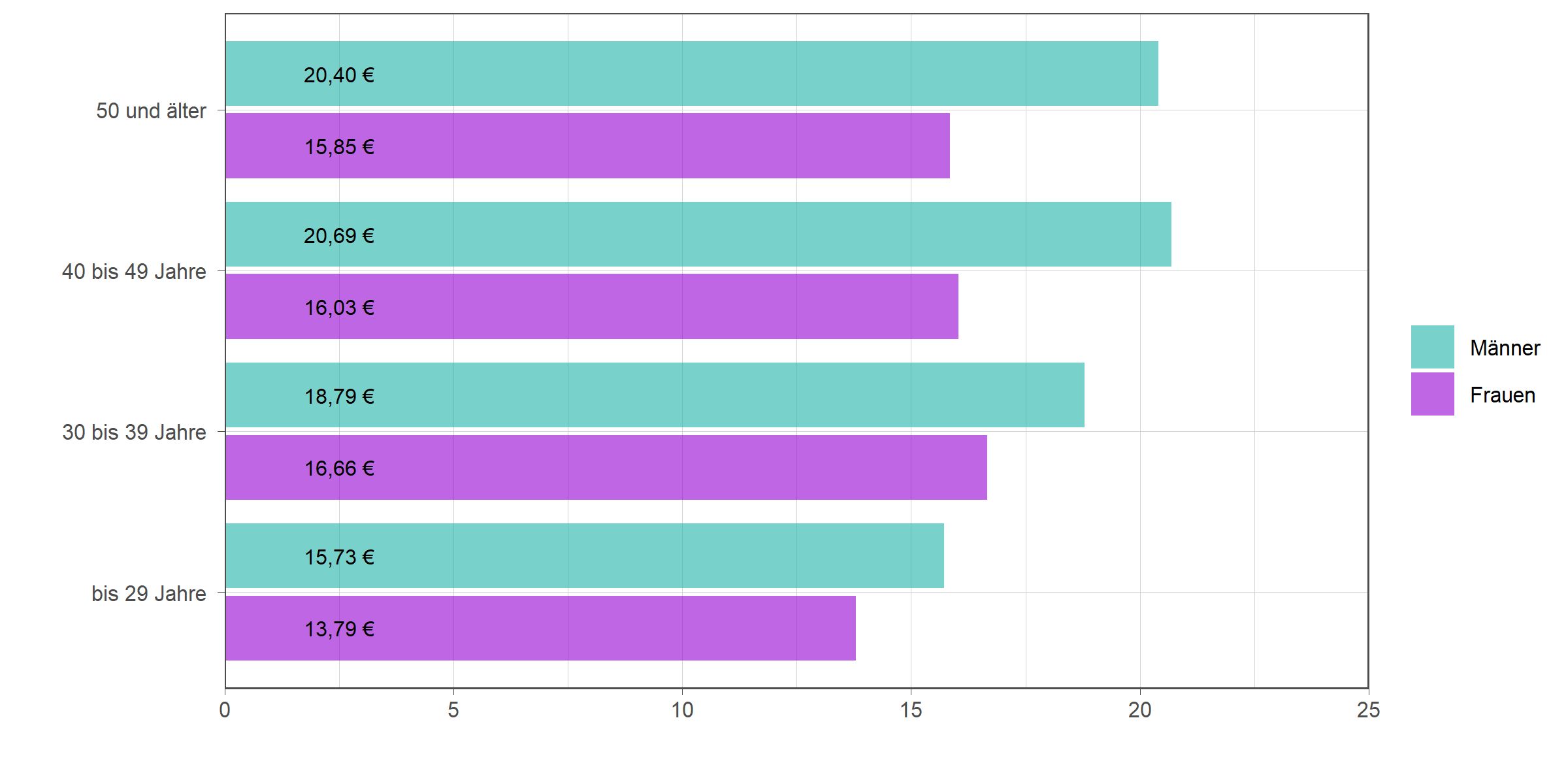

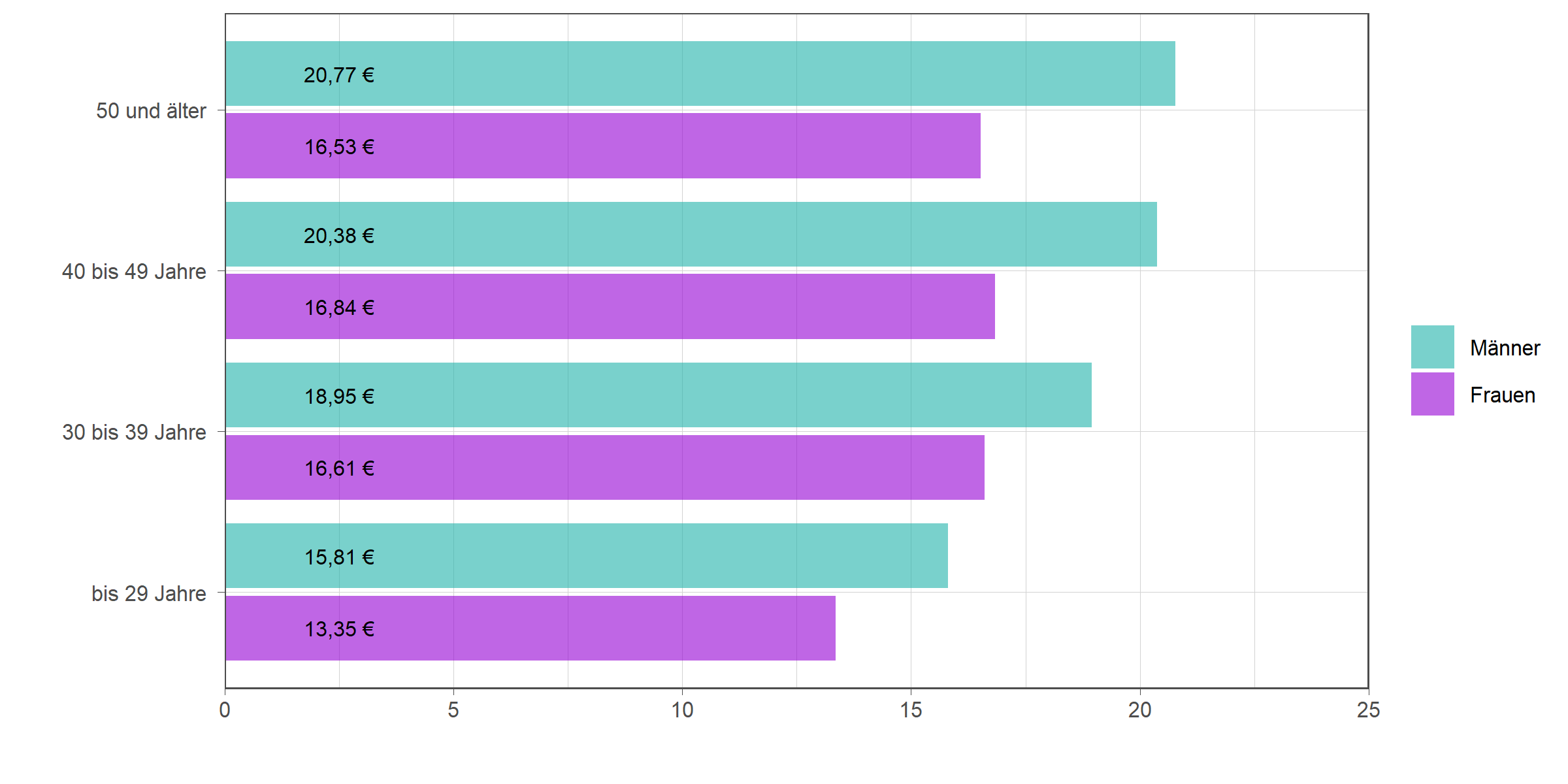

Wirft man einen Blick auf die altersabhängige Entwicklung des Bruttostundenverdienstes getrennt nach Geschlecht, fällt Folgendes auf: Der Anstieg der Stundenverdienste von einer Altersgruppe zur nächsten fällt bei den Männern deutlich stärker aus. Bei den Frauen fallen die Stundenlöhne der 40 bis 49 Jährigen und der über 50 Jährigen hingegen geringer aus als bei den 30 bis 39 Jährigen.

Bei den Männern erhöhen sich die Stundenlöhne mit dem Alter deutlich. In Summe führt das zu einem Anstieg des Verdienstunterschiedes zwischen Frauen und Männern von rund 13,8% bei den unter 29- Jährigen auf etwa 29,4% bei den über 40- Jährigen.

Abbildung 57: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Tirol

| Altersgruppen | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| bis 29 Jahre | 13,09 | 15,45 | 14,98 |

| 30 bis 39 Jahre | 16,92 | 18,60 | 18,05 |

| 40 bis 49 Jahre | 17,24 | 19,42 | 18,59 |

| 50 und älter | 16,77 | 19,28 | 18,24 |

Abbildung 58: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Österreich

| Altersgruppen | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| bis 29 Jahre | 12,78 | 15,61 | 14,84 |

| 30 bis 39 Jahre | 16,68 | 18,68 | 18,00 |

| 40 bis 49 Jahre | 17,65 | 19,42 | 18,72 |

| 50 und älter | 16,82 | 20,13 | 18,97 |

Abbildung 59: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Tirol

| Altersgruppen | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | bis 29 Jahre | 13,79 |

| Frauen | 30 bis 39 Jahre | 16,66 |

| Frauen | 40 bis 49 Jahre | 16,03 |

| Frauen | 50 und älter | 15,85 |

| Männer | bis 29 Jahre | 15,73 |

| Männer | 30 bis 39 Jahre | 18,79 |

| Männer | 40 bis 49 Jahre | 20,69 |

| Männer | 50 und älter | 20,40 |

Abbildung 60: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Österreich

| Altersgruppen | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | bis 29 Jahre | 13,35 |

| Frauen | 30 bis 39 Jahre | 16,61 |

| Frauen | 40 bis 49 Jahre | 16,84 |

| Frauen | 50 und älter | 16,53 |

| Männer | bis 29 Jahre | 15,81 |

| Männer | 30 bis 39 Jahre | 18,95 |

| Männer | 40 bis 49 Jahre | 20,38 |

| Männer | 50 und älter | 20,77 |

Abbildung 61: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Prozent in Tirol

| Altersgruppen | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| bis 29 Jahre | 87,7 |

| 30 bis 39 Jahre | 88,6 |

| 40 bis 49 Jahre | 77,5 |

| 50 und älter | 77,7 |

Abbildung 62: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach Altersgruppen in Prozent in Österreich

| Altersgruppen | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| bis 29 Jahre | 84,5 |

| 30 bis 39 Jahre | 87,7 |

| 40 bis 49 Jahre | 82,6 |

| 50 und älter | 79,6 |

4.4 Bruttostundenverdienste nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung

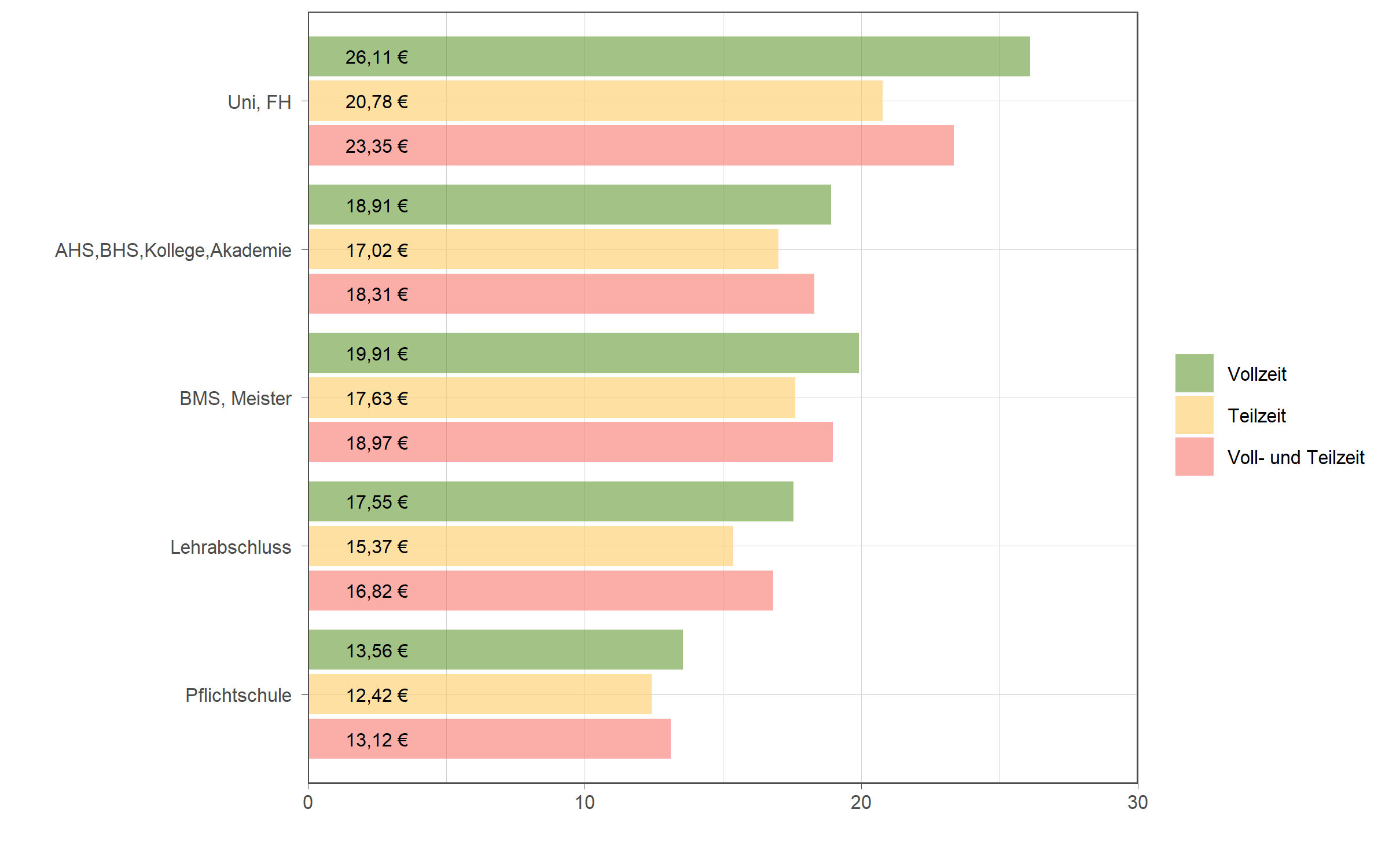

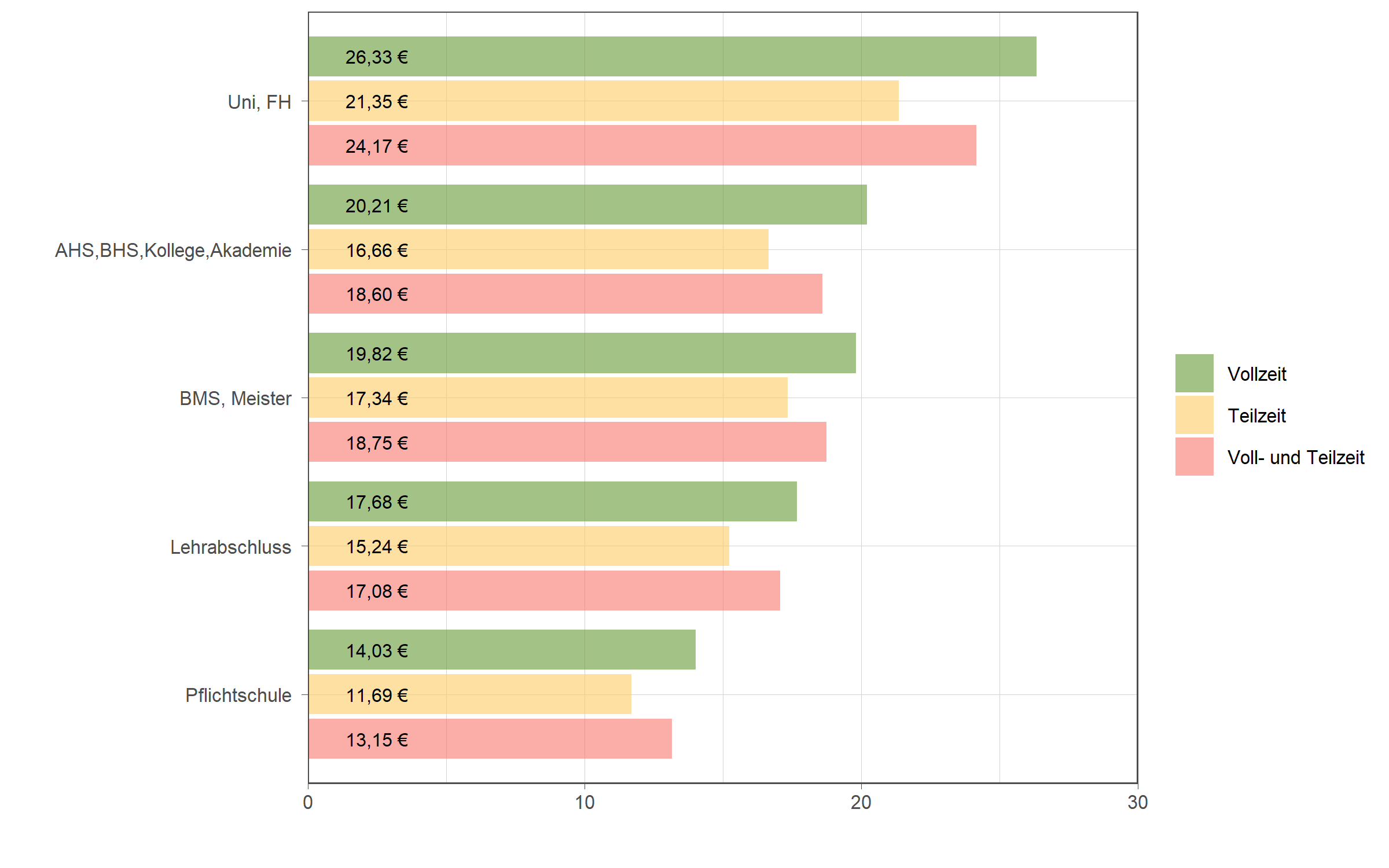

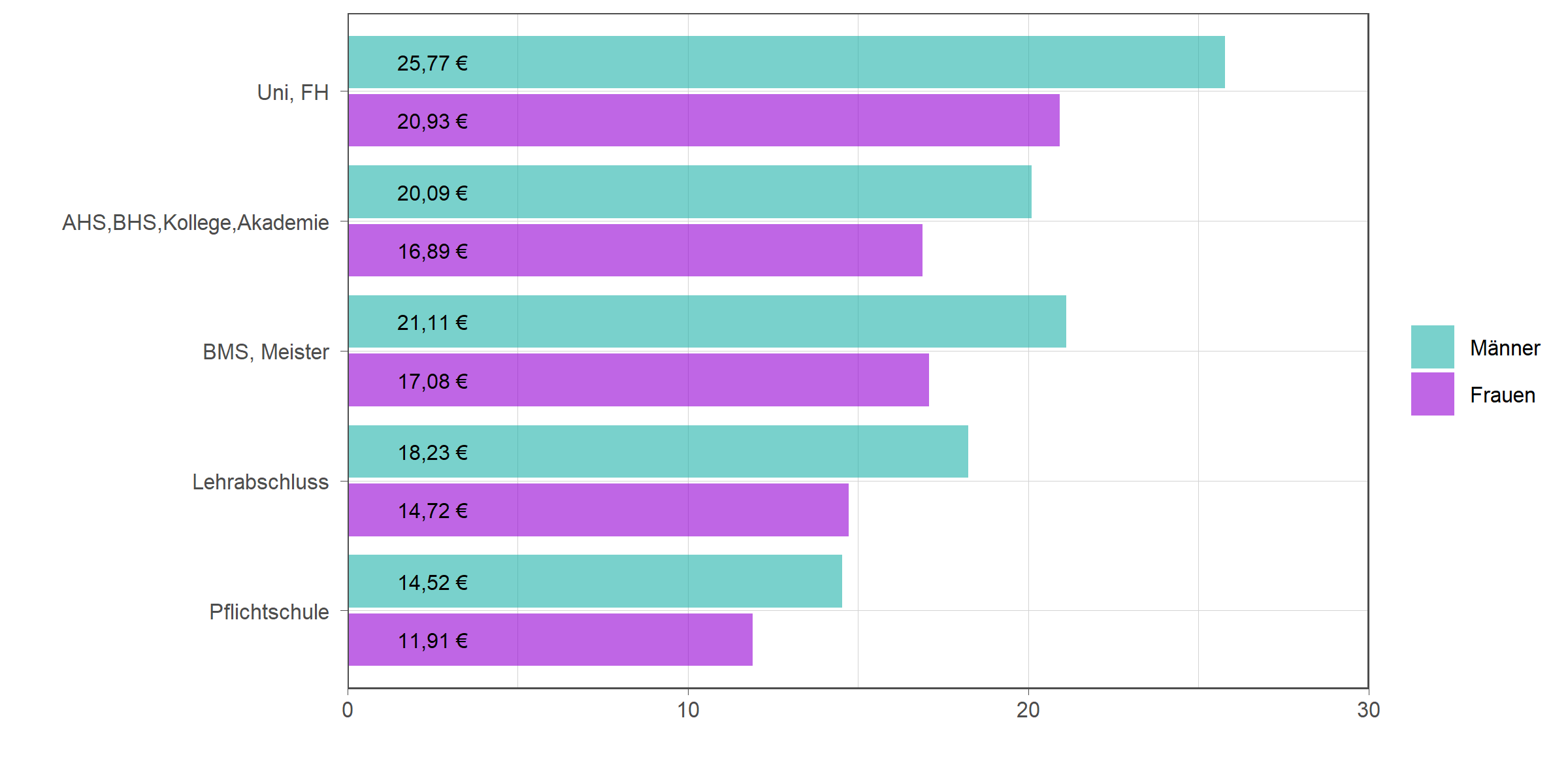

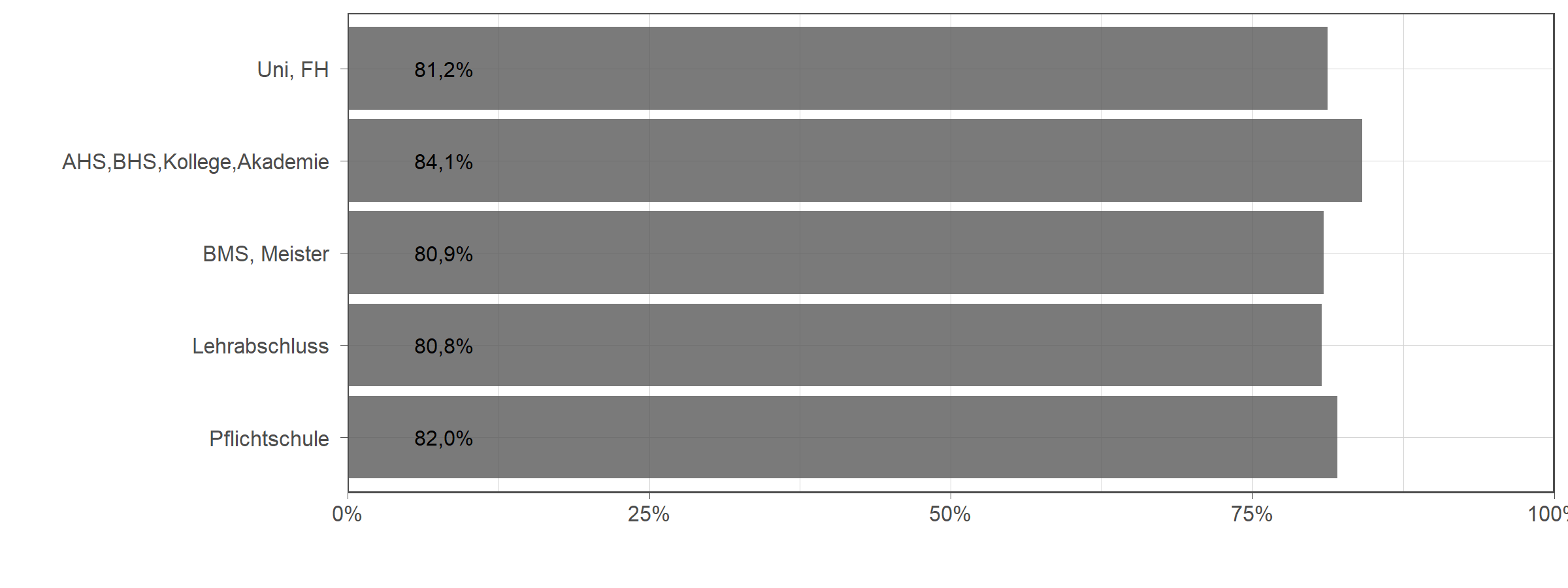

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Höhe des erreichten Stundenlohnes ist die höchste abgeschlossene Bildung eines Beschäftigten. Während unselbständige Beschäftigte mit lediglich einen Pflichtschulabschluss im Schnitt nur 13,10 Euro die Stunde erhalten, kommen die Absolventen einer Universität oder Fachhochschule auf einen Stundenlohn von mehr als 23,40 Euro.

Betrachtet man die Bruttostundenlöhne in Abhängigkeit der höchsten abgeschlossenen Schulbildung nach Geschlecht, so nimmt der geschlechtsspezifische Lohnunterschied mit zunehmendem Bildungsstand tendenziell zu.

Abbildung 63: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Tirol

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| Pflichtschule | 12,42 | 13,56 | 13,12 |

| Lehrabschluss | 15,37 | 17,55 | 16,82 |

| BMS, Meister | 17,63 | 19,91 | 18,97 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 17,02 | 18,91 | 18,31 |

| Uni, FH | 20,78 | 26,11 | 23,35 |

Abbildung 64: Bruttostundenverdienste der Voll- und Teilzeitbeschäftigten im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Österreich

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Beschäftigungsausmaß | ||

|---|---|---|---|

| Teilzeit | Vollzeit | Voll- und Teilzeit | |

| Pflichtschule | 11,69 | 14,03 | 13,15 |

| Lehrabschluss | 15,24 | 17,68 | 17,08 |

| BMS, Meister | 17,34 | 19,82 | 18,75 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 16,66 | 20,21 | 18,60 |

| Uni, FH | 21,35 | 26,33 | 24,17 |

Abbildung 65: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Tirol

| Höchste abgeschlossenen Ausbildung | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | Pflichtschule | 11,91 |

| Frauen | Lehrabschluss | 14,72 |

| Frauen | BMS, Meister | 17,08 |

| Frauen | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 16,89 |

| Frauen | Uni, FH | 20,93 |

| Männer | Pflichtschule | 14,52 |

| Männer | Lehrabschluss | 18,23 |

| Männer | BMS, Meister | 21,11 |

| Männer | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 20,09 |

| Männer | Uni, FH | 25,77 |

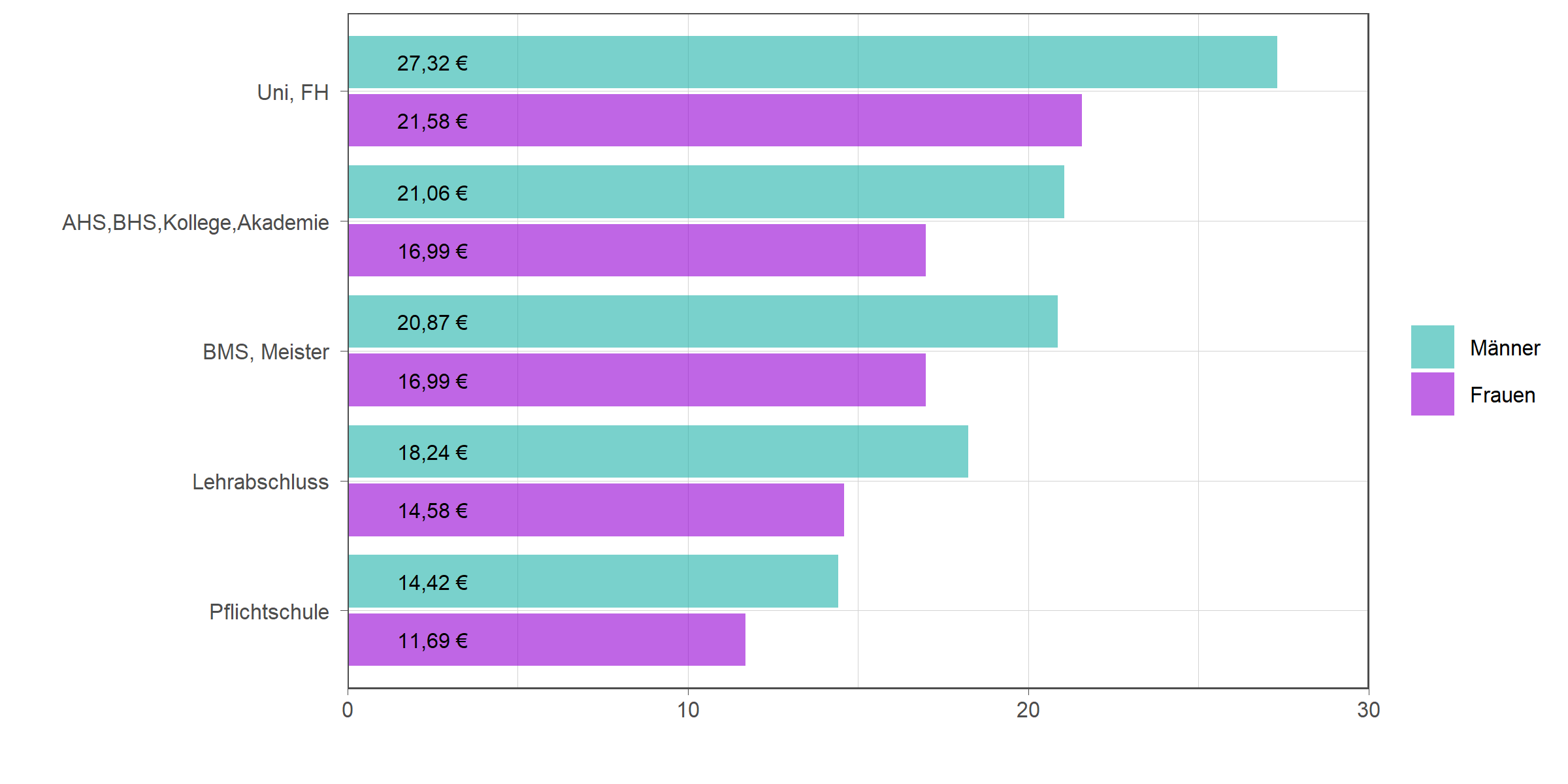

Abbildung 66: Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Österreich

| Höchste abgeschlossenen Ausbildung | Bruttostundenverdienst | |

|---|---|---|

| Frauen | Pflichtschule | 11,69 |

| Frauen | Lehrabschluss | 14,58 |

| Frauen | BMS, Meister | 16,99 |

| Frauen | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 16,99 |

| Frauen | Uni, FH | 21,58 |

| Männer | Pflichtschule | 14,42 |

| Männer | Lehrabschluss | 18,24 |

| Männer | BMS, Meister | 20,87 |

| Männer | AHS,BHS,Kollege,Akademie | 21,06 |

| Männer | Uni, FH | 27,32 |

Abbildung 67: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Prozent in Tirol

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| Pflichtschule | 82,0 |

| Lehrabschluss | 80,8 |

| BMS, Meister | 80,9 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 84,1 |

| Uni, FH | 81,2 |

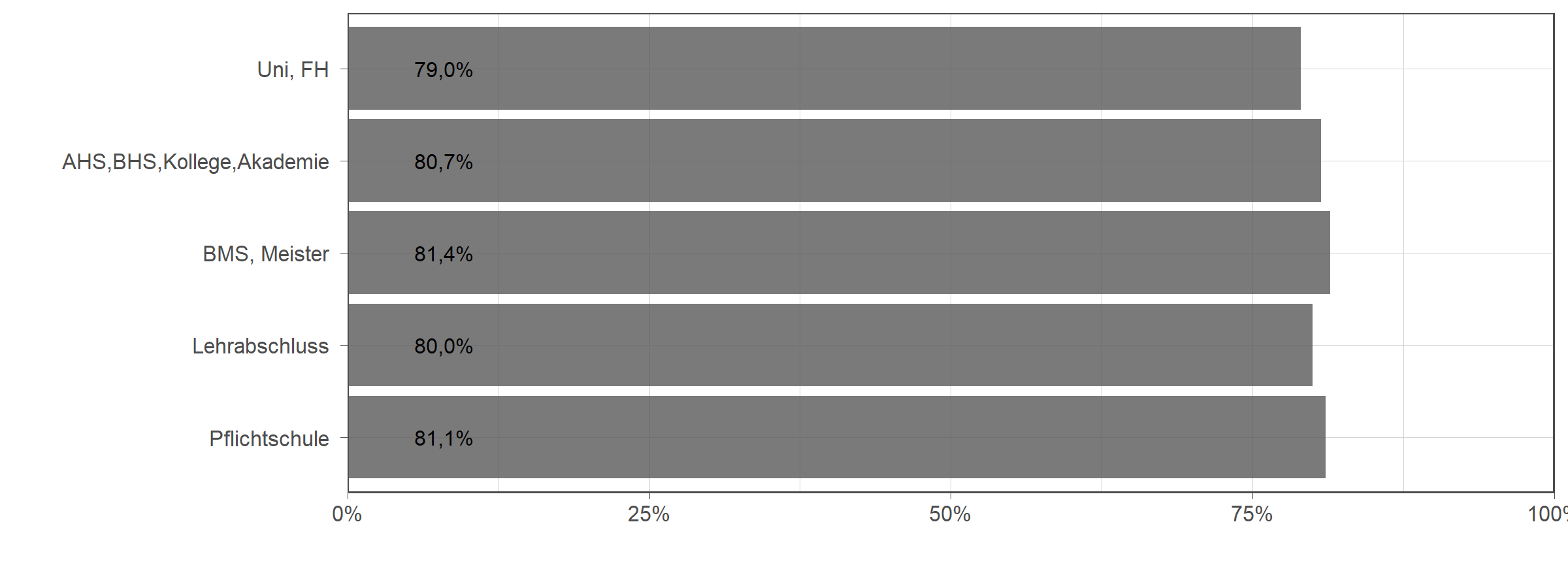

Abbildung 68: Anteil der Bruttostundenverdienste der Frauen an den Verdiensten der Männer im Oktober 2022 nach der höchsten abgeschlossenen Ausbildung in Prozent in Österreich

| Höchste abgeschlossene Ausbildung | Anteil am Bruttostundenverdienstder Männer in % |

|---|---|

| Pflichtschule | 81,1 |

| Lehrabschluss | 80,0 |

| BMS, Meister | 81,4 |

| AHS,BHS,Kollege,Akademie | 80,7 |

| Uni, FH | 79,0 |

5 Bruttomonatsverdienste in Tirol (Arithmetisches Mittel)

Als Maßzahl für das durchschnittliche Einkommen dient normalerweise der Median. Um die geleisteten Überstunden bzw. das hierfür bezogene Entgelt vergleichen zu können, ist es aber notwendig, das arithmetische Mittel heranzuziehen, weil ein Teil der Beschäftigten keine Überstunden leistet und der Median damit zu nicht aussagekräftigen Werten führen würde.

Die unselbständig Beschäftigten in Tirol erhielten im Referenzmonat Oktober 2022 im Durchschnitt einen Bruttomonatsverdienst von 2.808 Euro für durchschnittlich 140 geleistete Arbeitsstunden. Hinzu kamen weitere 129 Euro für rund 5 geleistete Mehr- und Überstunden, was einem Anteil von 3,6% am Bruttomonatsverdienst entsprach. Vollzeitbeschäftigte verdienten im Mittel 3.421 Euro, Teilzeitbeschäftigte erhielten 1.776 Euro pro Monat.

Die höchsten Monatslöhne bei den Vollzeitbeschäftigten erzielten die Wirtschaftsbereiche J (Information und Kommunikation) mit 4.521 Euro, die Abteilung K (Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) mit 4.344 Euro, die Wirtschaftsbereiche BDE (Bergbau, Energieversorgung, Wasserversorgung) mit 4.126 Euro und der Bereich P (Erziehung und Unterricht) mit 4.109 Euro. Die niedrigsten Verdienste wurden im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenwesen mit 2.306 Euro beobachtet, allerdings wurden hier auch die meisten Überstunden (durchschnittlich 19 Stunden im Oktober 2022) und mit einem Anteil von etwas mehr als 10,9% des Bruttomonatsverdienstes auch die höchsten Zuverdienste für Mehr- und Überstunden verzeichnet.

Bei den Teilzeitbeschäftigten erzielte der Wirtschaftsbereich BDE (Bergbau, Energieversorgung, Wasserversorgung) mit 2.826 Euro Monatsverdienst im Schnitt den höchsten Wert. Durchschnittlich am wenigsten pro Monat verdienten Personen, die im Bereich Beherbergungs- und Gaststättenwesen (1.086 Euro) tätig waren, gefolgt von der Abteilung Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit 1.159 Euro monatlich. Tabelle 8 zeigt die Bruttomonatsverdienste, die Verdienste für Mehr- und Überstunden nach Art des Beschäftigungsausmaßes und deren Anteil an der Grundentlohnung.

In Tabelle 9 sind die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden sowie die durchschnittlichen Mehr- und Überstunden angegeben.

| ÖNACE | Voll-und Teilzeitbeschäftigte | Teilzeitbeschäftigte | Vollzeitbeschäftigte | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| durchschn.Bruttomonats-verdienst | Verdienst für Mehr-und Überstunden | Anteil in % | durchschn.Bruttomonats-verdienst | Verdienst für Mehr-und Überstunden | Anteil in % | durchschn.Bruttomonats-verdienst | Verdienst für Mehr-und Überstunden | Anteil in % | |

| BDE | 3.923 | 208 | 5,3 | 2.826 | 30 | 1,1 | 4.126 | 241 | 5,8 |

| C | 3.587 | 122 | 3,4 | 2.458 | 12 | 0,5 | 3.878 | 151 | 3,9 |

| F | 3.137 | 206 | 6,6 | 2.324 | 13 | 0,5 | 3.378 | 264 | 7,8 |

| G | 2.307 | 71 | 3,1 | 1.490 | 18 | 1,2 | 3.062 | 120 | 3,9 |

| H | 2.781 | 221 | 7,9 | 1.360 | 41 | 3,0 | 3.134 | 266 | 8,5 |

| I | 1.959 | 256 | 13,1 | 1.086 | 11 | 1,0 | 2.306 | 354 | 15,3 |

| J | 3.809 | 144 | 3,8 | 2.628 | 6 | 0,2 | 4.521 | 227 | 5,0 |

| K | 3.649 | 51 | 1,4 | 2.384 | 11 | 0,5 | 4.344 | 72 | 1,7 |